聴力に不安を感じ始めて、補聴器の購入を検討しているあなたに、まずは知っておいていただきたいことをまとめました。

補聴器にはどういう種類があるのか、価格は?、どこで買えばいいのか…。

この記事では、補聴器に関する情報を網羅し、あなたが最適な補聴器を選べるようにサポートします。

長い記事になりますので、途中に各章へのリンクを貼ります。必要な個所にジャンプしながら確認してください。

1 聞こえをサポートするデバイスはいろいろある

補聴器の記事、と言っておきながら、出だしから補聴器以外の話になってしまいますが…

難聴をサポートするためのデバイスは、補聴器以外にもいろいろあります。まずは、あなたにとって最適なデバイスは何かを確認してください。

1-1 医療機器である「補聴器」と「人工内耳」

難聴をサポートするデバイスとして、一番一般的なのは「補聴器」でしょう。

補聴器は厚生労働省から「管理医療機器クラスⅡ」に指定されている医療機器です。

そのため、補聴器メーカーは補聴器を製造・販売する際に、厚生労働省が定めた効果や安全性などの基準をクリアする必要があります。また、お店が販売するときも、届け出が必要になります。

販売している店舗が多く、また多くの人が使うことができるため、広く普及しています。

もうひとつ、難聴をサポートする医療機器が「人工内耳」です。

人工内耳は「人工臓器」のひとつです。手術で機器を体内に埋め込む部分と、体の外につける体外部で構成されています。

先天的に難聴がある子供や、補聴器では対処できない難聴など、より難聴度合いが高い人のためのものと言えます。

補聴器か人工内耳かの選択は、耳鼻咽喉科の医師が判断します。自分の聞こえ方に不安があるのなら、まずは耳鼻咽喉科へ行きましょう。

1-2 「集音器」と「補聴器」はどう違う?

補聴器と似たものに「集音器」というものがありますが、これは補聴器とは目的が異なる全く別の器械です。混同しないようにしましょう。

集音器(聴覚補助器)

- 医療機器ではなく、あくまで健聴者が音を大きく聞くための機械で家電であり、難聴に対する解決策ではない

- 価格は1台数千円〜数万円程度と比較的安価

- 聴力検査/測定なしで購入可能

- 単に音を増幅するだけで、難聴の種類や程度に合わせた調整ができない

- 周囲の雑音も一緒に増幅するため、聞き取りにくさが改善しない場合が多い

補聴器

- 厚生労働省認可の管理医療機器で、難聴に対処するための機器

- 価格は片耳5万円〜50万円程度

- 専門家による聴力検査/測定と調整が基本

- 単に音を大きくするだけではなく、様々な調整を行って個人の難聴の状態に合わせた音の増幅・調整が可能

- 雑音抑制や音声強調など、聞き取りやすくする機能を搭載

聴力改善を目的とするなら、集音器ではなく補聴器を選ぶことが重要です。

集音器は一時的な使用には役立つことがありますが、難聴への対処には不向きです。

1-3 「通販で買う補聴器」と「お店で買う補聴器」の違いは

通信販売やネットショップでも補聴器を買うことができます。テレビや新聞、ネットでも広告を見たことがある人も多いのではないでしょうか。

通販で購入できるのは気軽ですが、これらの補聴器は、お店で購入できるものと大きな差があることを知っておきましょう。

通販補聴器

- 購入しやすい価格(5万円前後から)

- 自宅で注文できる手軽さ

- 個人の聞こえ方に合わせて調節する機能が限定的

- 搭載されている機能が限定的

- アフターサービスが限られている場合が多い

店舗販売の補聴器

- 専門家による聴力測定を受け、個人の聴力や生活環境に合わせて音を調整する

- 購入前に試聴して実際の効果を確認できる

- 定期的な調整やメンテナンスが受けられる

- メーカーによる保証が手厚い

- 価格は通販より高めだが、長期的にはコストパフォーマンスが良い場合も

補聴器は単に音を大きくするだけでなく、個人の聴力特性に合わせた調整が効果を左右します。

特に初めて使用する人や、中等度以上の難聴がある人は、専門店での購入をおすすめします。

もうおひとつ、通販で補聴器を探すときに注意が必要なのは、「それが本当に補聴器なのか」という点です。

通販やネットショップで「補聴器」のように販売されているものの中には、実は「集音器」である可能性もあります。

写真やキャッチコピーでは分かりづらいこともあるので、しっかりと説明を読み、「医療機器である補聴器」であることを確認してください。

2 補聴器のタイプ

2-1 形状別:「耳あな型」と「耳かけ型」、他にも

補聴器の形状は大きく分けて「耳あな型」と「耳かけ型」に分類されます。

耳あな型

- 特徴:補聴器本体を耳のあなに入れるタイプ。耳あなに収まってしまう小さなものから、耳のくぼみを覆う大きなものまで。

- メリット:自然な音質、電話使用時の干渉が少ない、小さなものは目立ちにくい

- デメリット:耳垢の影響を受けやすい、小さなものは機能が限られる

- 向いている人:音質を重視する人、比較的難聴度合いが軽い人

耳かけ型

- 特徴:耳の後ろに補聴器本体をかけ、チューブや細いワイヤーを耳あなに入れるタイプ

- メリット:器種が多く選択肢が幅広い、高機能な器種が多い

- デメリット:比較的目立つ(ただし最近は小型化が進んでいる)、汗の影響を受けやすい、帽子やメガネやマスクと干渉する

- 向いている人:中等度〜高度の難聴、多機能を求める人、操作性を重視する人

これ以外にも、様々な形状の補聴器があります。

イヤフォン型:イヤフォンそっくりな形の補聴器

ポケット型:本体を胸ポケットに入れ、そこからコードでイヤフォンを伸ばす

メガネ一体型:メガネの耳にかける部分に補聴器が内蔵されている

特に耳あな型、耳かけ型には多くの器種が存在し、サイズや色も豊富にそろっています。店舗で実際に見て、可能ならば装用してみて決めてもよいでしょう。

ただし、耳の形や難聴度合い、耳の病歴などによって、使えない形や器種があることも。

自分の好みのものが選択できない可能性もあることを知っておいてください。

2-2 給電方法別:「充電式」と「電池式」

長らく補聴器は「小さなボタン電池」を使用するのが当たり前でしたが、最近は充電するタイプの補聴器も増えてきて、人気になっています。

充電式

- メリット:毎日の電池交換の手間がない、取り扱いが簡単、環境にやさしい、防水性能が高いモデルが多い

- デメリット:充電器の持ち運びが必要、充電忘れのリスク、災害時のリスク

- 向いている人:細かい作業が苦手な人、環境に配慮したい人

電池式

- メリット:電池交換で即座に使用可能、予備電池を持っていれば安心

- デメリット:毎日小さな電池を出し入れする手間、電池交換の手間、定期的な電池購入

- 向いている人:いつでもすぐに使える状態を保ちたい人

最近人気なのは充電式ですが、自分自身のライフスタイルや好みに合うものを選ぶことが大切です。

2-3 補聴器のブランド:世界6大ブランド

補聴器業界には、技術力と信頼性で知られる世界的な大手ブランドが6つ存在します。どのブランドも長い歴史があり、世界各国で販売されています。

- オーティコン(Oticon) – デマントグループ傘下のブランド

- リサウンド(ReSound) – GNヒアリング社のブランド

- シグニア(Signia) – WS Audiology社が展開するブランド(旧シーメンス補聴器)

- ワイデックス(Widex) – WS Audiology社が展開するブランド

- スターキー(Starkey) – スターキー社が展開するブランド

- フォナック(Phonak) -ソノバグループが展開するブランド

国内にも補聴器のブランドが数多く存在します。

- リオネット補聴器

- パナソニック

- コルチトーン

- マキチエ

※掲載ブランド、掲載順は日本補聴器工業会のウェブサイトを参照

ここで紹介した以外にも、様々なブランドがあります。

補聴器販売店によって取り扱っているブランドが違うので、もし気になるブランドがあるのなら、お店に行く前にそのブランドを取り扱っているか確認したほうがよいでしょう。

3 値段

3-1 補聴器の値段は「搭載機能」で変わる

補聴器の値段は多くの場合、「補聴器に搭載されている機能」の種類や性能によって変わります。

全く同じ見た目の2台の補聴器でも、搭載機能や性能の差で、何十万円も価格が違うことがあります。

逆に、全然違う見た目なのに、搭載機能と性能が同じなら、同じ価格という場合もあります。

補聴器の価格帯は大きく分けて以下のように分類できます

エントリークラス(片耳5万円〜15万円)

- 基本的な音声増幅と簡単な雑音抑制機能を搭載

- 手動での音量調整が中心

- 限定的なプログラム数

ミドルクラス(片耳15万円〜30万円)

- より高度な雑音抑制機能を搭載

- 複数の環境に対応する自動調整機能

- Bluetooth接続(一部モデル)

ハイエンドクラス(片耳30万円〜50万円)

- 各ブランドの最も高性能な機能フル搭載

- 様々な環境でも適切に対応

- 修理や紛失への手厚い保証

ただし、高価・高機能なモデルが必ずしも自分に最適とは限りません。自身のライフスタイルと難聴の程度に合った機能を持つ1台を選ぶことが重要です。

3-2 公的な補助も利用しよう

補聴器購入時には、以下のような公的補助制度を活用できる場合があります。

身体障害者手帳による補助

- 対象:難聴度合いが高く、身体障害者手帳(聴覚障害)を持っている人

- 補助額:自治体により異なるが、基本的に購入費用の一部

- 条件:両耳の平均聴力レベルが70dB以上など、一定以上の聴力低下があること

- 申請先:お住まいの市区町村の福祉課

補聴器購入費用助成制度

- 自治体によって実施の有無があるため、各自治体のホームページなどを確認。きこえナビサイト内でも確認できます。

- 対象:比較的難聴度合いが低い人(身体障害者手帳交付の対象外)、年齢や条件は自治体によって異なる

- 補助額:自治体により異なる(数千円〜数万円)

- 条件:軽度〜中等度の難聴(30〜70dB程度)が対象となる場合が多い

- 申請先:お住まいの市区町村の福祉課など

その他の助成制度

- 医療費控除:年間の医療費が一定額を超えた場合の税制優遇に、補聴器の購入金額を含めることができます。

近年、軽度・中等度難聴者向けの補助制度を新設する自治体が増えています。

補聴器購入前に手続きをしなければいけいないことも多いので、補聴器購入を検討しているのなら、必ず事前にお住まいの地域の最新情報を確認することをおすすめします。

補聴器店でも助成制度に関する情報提供やアドバイスを受けられることが多いので、相談してみてください。

3-3 購入後の保証も重要なチェックポイント

補聴器は精密機器であり、故障リスクや経年劣化を考慮すると、保証内容は購入時に重視すべきポイントです。補聴器の器種や値段によって、保証内容に差が出る場合もあります。

- 修理保証:正常な使用での故障を、一定期間無償または有償で修理してくれる

- 紛失保証:紛失時に同じ製品を支給してくれる

初期費用は高くても、長期的なサポートが充実している器種を選ぶことで、結果的にコストパフォーマンスが向上する場合が多いです。

4 補聴器の選び方

このように、多くの種類がある補聴器。ではどうやって選べばいいのでしょうか?

基本的に補聴器は、「補聴器販売店の人のアドバイスを受けて選ぶ」のが良いとされています。

補聴器の専門家と一緒に、下記の点を確認しながら選んでください。

4-1 あなたの難聴度合いに合っているか

補聴器選びで最も大切なのは、「自身の難聴度合いにあった物を選ぶ」という点です。

合わない器種を選んでしまうと、補聴器の効果を十分に感じることができないこともあります。

難聴の程度と適した補聴器

- 軽度難聴(25〜40dB): 小型で目立ちにくいタイプも選択可能。基本的な機能を持つエントリーモデルでも対応できることが多い。

- 中等度難聴(41〜70dB): より高性能な音声処理機能を持つ中級〜上級モデルが適している。

- 高度難聴(71〜90dB): 高出力・高機能な上級モデルが必要。パワータイプの耳かけ型が推奨されることが多い。補聴器のサイズが大きくなる。

- 重度難聴(91dB以上): 最高出力のパワータイプが必要。または補聴器では対応できず、人工内耳の検討が必要な場合も。

この点は特に専門的な知識が必要なので、医師や、補聴器の専門家のアドバイスを参考にしましょう。

4-2 あなたの生活スタイルに合っているか

補聴器は毎日一緒に過ごす、あなたのパートナーになるデバイスです。あなたの毎日をしっかりと無理なくサポートできる器種を選ぶ必要があります。

- 普段の生活で必要な機能が搭載されているか(雑音を抑制する機能、音楽を楽しめる機能、等)

- 他のデバイスとの互換性はどうか(スマートフォンとBluetooth接続したい、テレビの音を転送したい、等)

- 防水性や周辺機器が自分の生活に合っているか(汗をかきやすいなら防水性が高い器種、旅行・出張が多いならポータブルタイプの充電器、等)

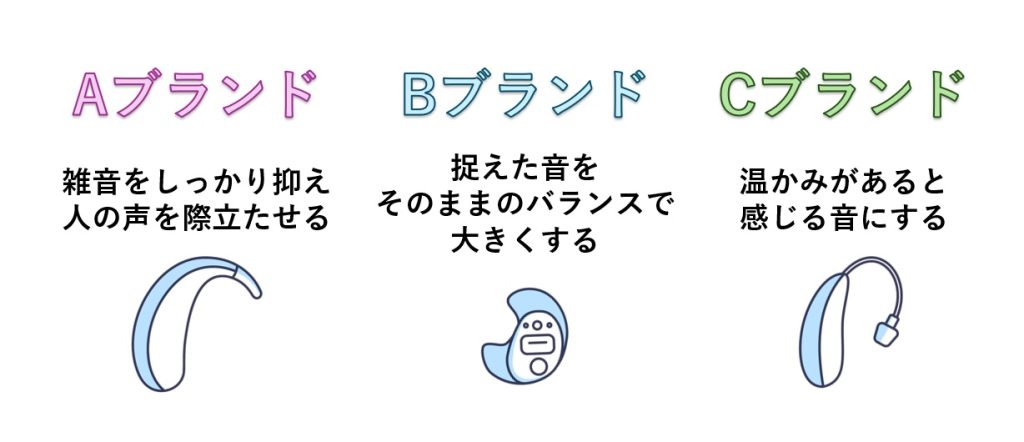

4-3 あなたの聞こえ方に合っているか(音質)

ひとことで補聴器といっても、ブランドやシリーズによって「音質」が全く異なることがあります。

言葉では説明しづらいのですが、「生の音に近い」「しっかりと雑音をカットしてくれる」「温かみがあると感じる」、など、ブランドや補聴器シリーズによって特徴が異なります。

こればかりは実際に聞いてみないと分かりませんので、ぜひお店で複数種類を聞き比べてみてください。

あなたの好みや生活スタイルに合う音を選ぶことで、補聴器を無理なく使うことにもつながります。

4-4 購入前に必ず実生活で試してみる

多くの補聴器販売店では、お店で補聴器を試させてもらえるだけでなく、数日~数週間補聴器を貸し出してくれます。

お店の中で補聴器から聞く音と、普段の生活の中で聞く音では違って聞こえてくるもの。

自宅と、普段よく行く場所(仕事場、スーパーや公園、電車等)でもまた違うでしょう。

このお試しの間に、補聴器の使い勝手も確認することができますので、無理なく使うことができるかを確かめられます。

料金は、無料の場合もあれば、レンタル費用として数千円支払って、補聴器購入時にその分割引になるというお店も。

補聴器は高価なものですので、必ずこのステップを踏んで納得してから購入することをお勧めします。

補聴器を選ぶ時には、実際に試聴して「聞こえ」と「装用感」を確認することが最も重要です。

専門家のアドバイスを参考にしながら、日常生活のニーズに合った選択をしましょう。

5 どこで買う

5-1 補聴器のお店は意外と身近にある

補聴器を購入できる主な場所は以下のとおりです:

補聴器専門店

- 専門的な知識と技術を持つスタッフが多い

- 綿密な聴力測定と調整サービス

- アフターケアが充実

- 全国に約4,000店舗以上ある

メガネ店の補聴器コーナー

- 全国に多数の店舗を展開

- 眼鏡と一緒に相談可能

- 補聴器を取り扱っていない店舗も多い、設備が限られる店舗もある

耳鼻咽喉科クリニック併設の販売所

- 医師の診察に基づいて補聴器を購入・調整できる

- 耳の病気や手術の経験がある人におすすめ

- 補聴器の選択肢や、サービスを受けられる日時が限られる場合も

- 耳鼻咽喉科から近隣の販売店を紹介してもらえることも

他にも、百貨店、宝飾品店、家電量販店などで扱っていることもあります。また、自宅訪問をしてくれるお店もあります。

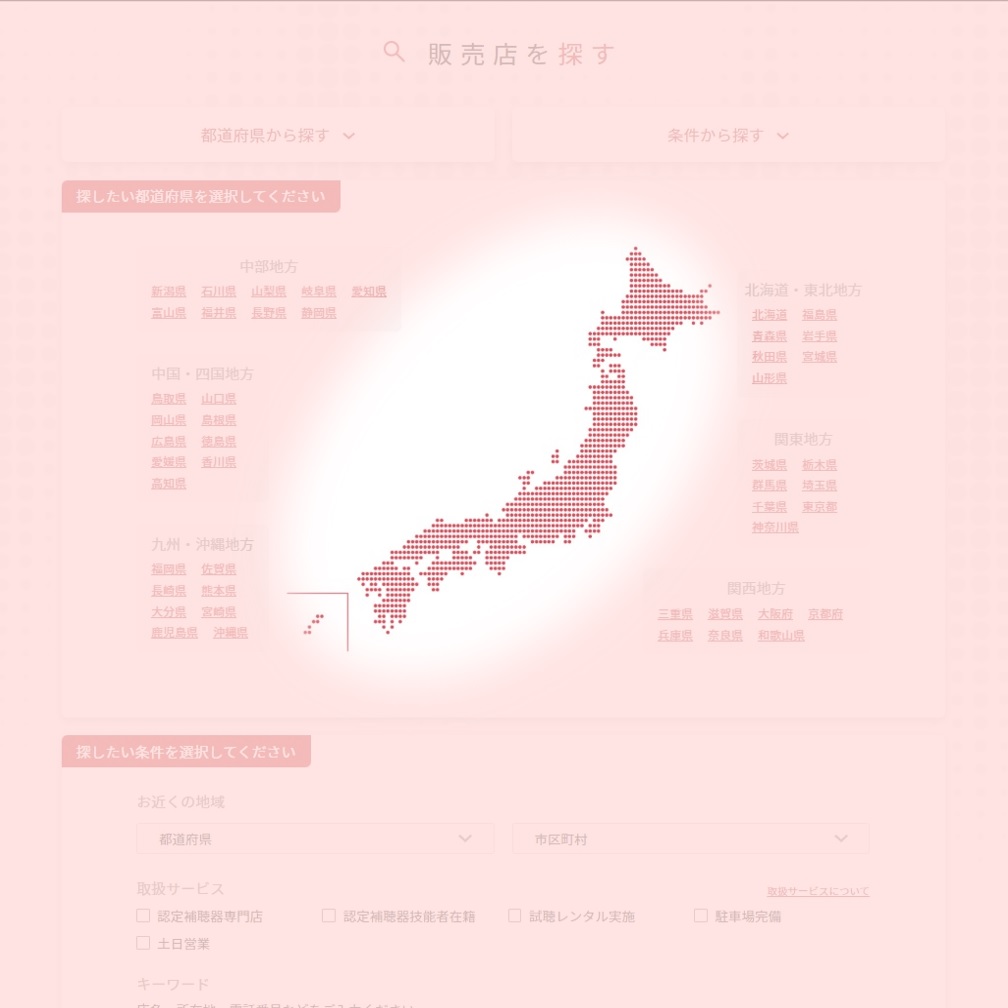

補聴器販売店を探しているのなら、こちらのページから検索してみてください。

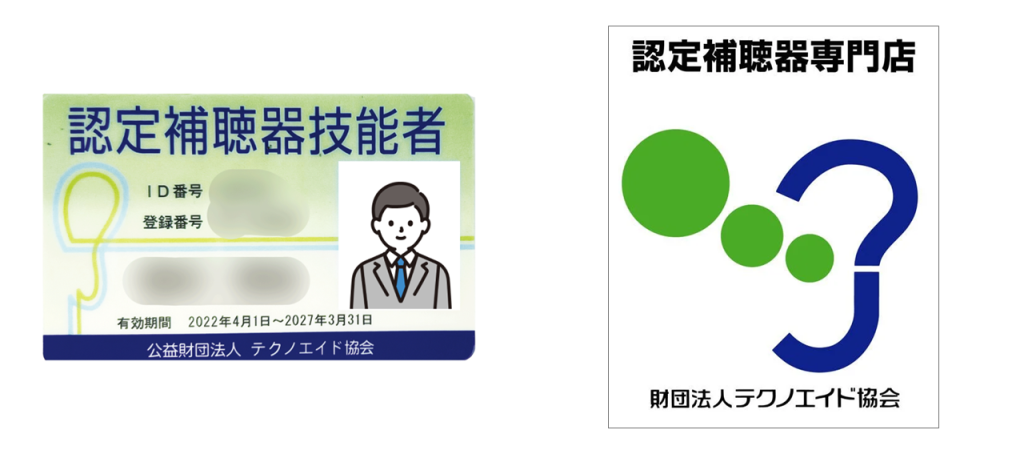

5-2 「認定補聴器販売店」とは

補聴器のお店の中で「認定補聴器販売店」と呼ばれるお店があります。これは、一定の基準を満たした信頼できる補聴器販売店です。

認定補聴器専門店とは

- 公益財団法人テクノエイド協会が付与している民間資格

- 条件:「認定補聴器技能者」が常駐しており、適切な設備と環境が整っている、耳鼻咽喉科と連携している、等

- 定期的な更新審査がある

認定補聴器技能者とは

- 公益財団法人テクノエイド協会が付与している民間資格

- 資格取得には4年間の講習期間を経て試験に合格する必要がある

- 資格取得後は5年ごとに講習を受け、資格を更新する必要がある

- 聴力測定、補聴器適合、カウンセリングなどの技術を持つ

認定補聴器専門店を選ぶメリット

- 専門的な聴力測定と適切な補聴器選定

- 個人に合わせた細かな調整技術

- 長期的なフォローアップとケア

- トラブル時の適切な対応

店舗を選ぶ時は、認定マークの掲示や認定補聴器技能者の在籍を確認するとよいでしょう。

また、複数の店舗を比較検討することで、相性の良い専門家と出会える可能性が高まります。

きこえナビの販売店検索システムでは、認定補聴器販売店や認定補技能者在籍店の条件を付けて検索することもできます。ぜひ利用してください。

5-3 通販で買ってもいい?

通販での補聴器購入については、メリットとリスクを理解した上で判断することが重要です。

通販購入のメリット

- 価格が店舗で買う補聴器より安い場合が多い

- 自宅から注文できる利便性

- シンプルな操作性の器種が多い

通販購入のリスク

- 個人の特性に合わせた調整ができないか、限定的

- 比較的軽い難聴向けの器種しかない

- 搭載されている機能が限定的な器種が多い

- アフターサービスが限定的

注意すべきポイント

- 医療機器である補聴器かを確認(似ているが集音器である場合も)

- 返品・交換の規定を必ず確認

- 保証内容と期間の確認

初めて補聴器を使用する人や中等度以上の難聴がある人は、通販の補聴器では対応できない可能性もあるので、まず専門店での相談・試聴をおすすめします。

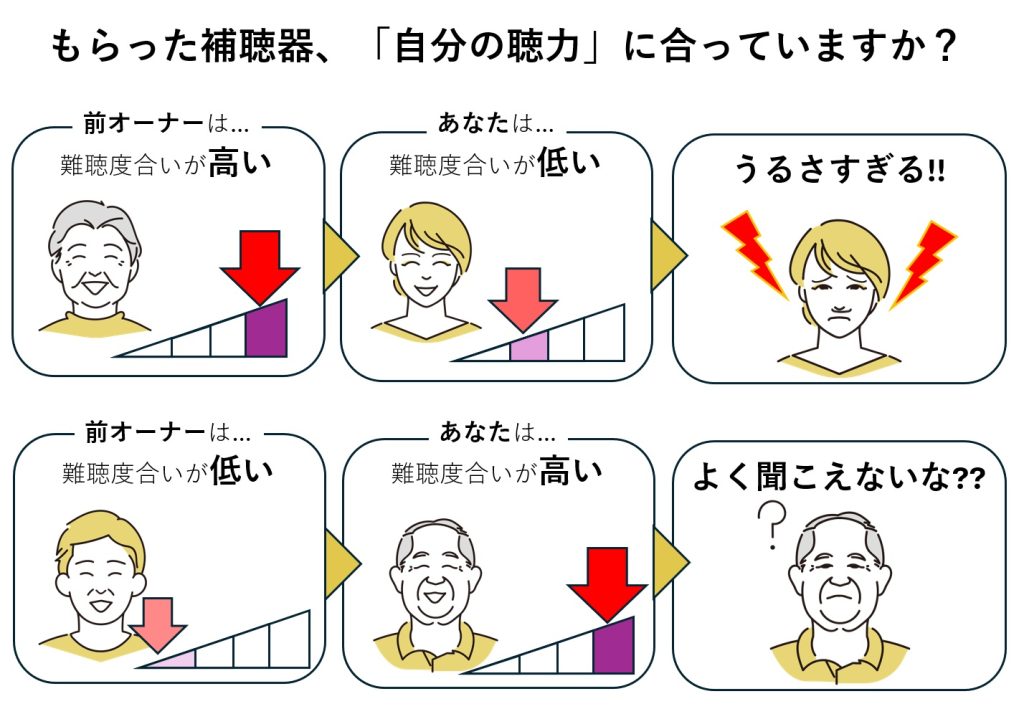

5-4 中古品やフリマは?

補聴器の中古品やフリマアプリでの購入については、基本的にはおすすめできません。

医療機器である補聴器の中古品販売には様々なルールが設けられており、ネットの中古品やフリマなどに個人が出品しているものの多くは、そのルールに則っていないので、違法である可能性が高いためです。

それ以外にも様々なリスクがあります。

中古品購入のリスク

- 前使用者の耳の形状に合わせて作られており、自分には合わない可能性が高い

- 衛生上の問題(耳との接触部分は特に)

- 内部劣化や故障のリスクが高い

- 保証やアフターサービスが受けられない

- 調整が難しく、効果が得られない可能性

価格面から思わず中古品を探してみたくなりますが、あまり出回っていないのも事実です。

補聴器は、健康と聴力に関わる重要な機器であることを考慮し、正規販売ルートでの購入をおすすめします。

5-5 譲られた補聴器は?

親戚や知人など、他人から譲られた補聴器を使うことは可能です。

ただし、他の人からもらった補聴器には、様々な制約とリスクが存在するため、積極的にはおすすめできません。

補聴器は日進月歩で進化しているため、もしその補聴器が数年前に発売された物だったら、現在販売されている補聴器に比べて機能が劣っている可能性があります。

また、特に気をつけたいのが修理に関する保証で、譲られた補聴器の場合、メーカーの修理保証が効かない場合もあります。

前オーナーの難聴の程度によってはあなたの難聴度合いに合わない場合もありますし、形状があなたの耳に合わないこともあります。

他にも衛生面の問題や補聴器販売店で調整してもらえるかどうかなど、様々な点をクリアする必要があるので、よく考えて使用してください。

6 補聴器の買い方

補聴器の買い方は、例えば服や家電を買う時と少し違います。お店に行って、買って、おしまい、ではありません。

-

耳鼻咽喉科に行く

補聴器選びの最初のステップは、耳鼻咽喉科で詳しい聴力検査と医師の診察を受けることです。聴力が低下したと感じていても、実は耳垢が詰まっているだけ、という場合も少なくありません。

また、薬物治療などで改善できるケースもあるので、難聴の症状があっても必ずしもすべての人に補聴器が必要だというわけではありません。

医師の診察の結果、補聴器の使用が有効だと判断された場合は、早めに補聴器の検討を始めることをおすすめします。

-

補聴器販売店を探し、予約を取る

多くの補聴器販売店は予約制ですので、事前に予約を取ってください。

-

補聴器販売店に行く

聴力の測定、補聴器の選定、試し聞きなどを行います。初めてお店に行くときは、1~2時間ほどかかります。

-

補聴器を数日~数週間お試しする

お店で試した後、しばらく日常生活で使ってみることをおすすめします。

-

補聴器を購入する

お試し期間を経て、納得してから購入します。

-

数週間~数カ月の間、定期的に販売店に通い補聴器の調整を続ける

ここが一番のポイントです。補聴器からの音に慣れるには数カ月かかると言われています。その間、補聴器の音の設定を少しずつ変えていく必要があります。

このように、補聴器の買い方は少し特殊です。

お店によって、また選ぶ補聴器の種類によっても変わってきます。初めてお店に行ったときに事前に確認しておくとよいでしょう。

7 使い方

7-1 メーカー提供の資料や動画をチェック

補聴器は精密機器であり、正しい使い方を理解することで効果を最大限に引き出せます。

活用すべき情報源

- 取扱説明書: 製品についてくる説明書。基本操作から各機能の詳細まで網羅。

- メーカーウェブサイト: 最新の情報や追加アドバイス

- 公式YouTube動画: 視覚的にわかりやすい操作方法解説

- 専用アプリ内ガイド: スマホアプリがあるモデルの場合、アプリ内に詳細ガイド

- 販売店提供資料: 個別の機種に合わせたアドバイス集

まずは製品の箱に同梱されている取扱説明書を読んでみましょう。メーカーによっては初心者向けにより分かりやすくしたガイドブックもついて。

慣れるまでは何度も参照し、少しずつ操作に慣れていくことをおすすめします。

また、最近主流なのが動画での説明です。紙に書いてあるイラストよりも分かりやすい場合が多いので、ぜひ探してみてください。取扱説明書などに動画へのリンクが書いてあることも多くあります。

7-2 補聴器は、毎日のお手入れが大切

補聴器性能を維持するためには、日々のケアが欠かせません。といってもごく簡単です。

毎日のお手入れ方法

- 汚れをふき取る: 柔らかい布などで汚れや汗を拭き取る

- 耳あか除去: 専用ブラシで音の出口部分の耳あかを取り除く

- 乾燥: 乾燥カップや乾燥機に規定時間入れ、しっかりと湿気を除去する

注意すべきポイント

- 水洗いは絶対にNG(防水モデルでも推奨されない)

- アルコールや溶剤での拭き取りはNG、外部や内部損傷の恐れ

- ドライヤーでの乾燥はNG、熱による損傷リスクあり

- 汗をかいたり濡れたりした後は特に丁寧なケアを

毎日のお手入れを習慣化することで、補聴器の故障リスクを大幅に減らし、長期間にわたって安定した性能を維持できます。

7-3 定期的にお店でメンテナンス

自宅でのケアに加え、専門店での定期メンテナンスも重要です。

推奨頻度

- 基本的には3〜6ヶ月に1回

- 多汗の方や使用環境が厳しい場合はより頻繁に

- 不具合を感じたらすぐに

専門店でのメンテナンス内容(店舗により異なります)

- 専用機器による徹底清掃: 家庭では難しい内部の汚れ除去

- 音響チェック: 補聴器の機能確認と音の出力検査

- 各部品の点検: マイク、レシーバー、スイッチなどの動作確認

- 部品交換: チューブ、ドーム、耳あかガードなどの消耗品交換

- 設定確認と調整: 適切な音量・音質になっているか確認

- 聴力変化への対応: 必要に応じて設定を再調整

メンテナンスのメリット

- 故障の早期発見と予防

- 常に最適な状態での使用

- 突然の不具合リスク低減

多くの販売店では、購入者向けに無料または安価でのメンテナンスサービスを提供しています。

定期的に販売店に行くことで、補聴器の使用状況や困っていることなど、専門家に相談することもできるので、ぜひ習慣づけてください。

7-4 使い方次第で寿命が伸びる??

補聴器の寿命は一般的に5年程度、と言われています。ですが、使い方次第で10年を超えても使用できる場合もあります。

適切なお手入れで「寿命が伸びる」、とは言えませんが、少なくとも故障して使えなくなってしまう可能性を減らすことはできます。

ただし10年も使うと、どうしても補聴器の性能は低下していきます。またその10年の間に補聴器は大きく進化しますので、最新の補聴器はまったく別物になっているでしょう。

補聴器は「聞こえ方を補助し、日々の生活をサポートするもの」です。今の補聴器よりも新しい補聴器の方が、あなたの生活を適切にサポートできる可能性もあります。

大切に使ってきた補聴器に愛着もあるでしょうが、必要に応じて新しい補聴器に替えていくことも大切なことです。

8 まとめ

補聴器は単なる「音を大きくする機械」ではなく、一人ひとりの聴力特性に合わせて調整される精密医療機器です。

適切な選択と使用によって、聞こえの改善だけでなく、コミュニケーションの質や生活の質全体を向上させることができます。

8-1 補聴器選びの重要ポイント

- 正確な聴力評価から始める

- 必ず専門家による聴力検査・聴力測定を受ける

- 適切な製品選び

- 補聴器選択も専門家の意見を取り入れて

- ライフスタイルや生活環境に適した機能を選択

- 見た目の好みや操作性も重要な判断基準に

- 試聴の重要性

- 可能な限り複数の製品やクラスを実際に試してみる

- 数日間、普段の生活の中で使ってみる

- 長期的視点での投資

- 初期費用だけでなく、ランニングコスト、メンテナンスコストも考慮

- 公的補助制度を最大限活用

- 信頼できる販売店との関係構築

- 購入後のアフターケアがしっかりしているかを事前に確認

- 購入後も定期体に販売店に訪問を

8-2 補聴器を使い始めたら

- 順応期間を設ける:

新しい音環境への適応には時間がかかります(通常数週間〜数ヶ月)

- 積極的な使用:

最初は違和感があっても、毎日継続的に使うことが早期適応のカギです

- 定期的な調整:

補聴器は徐々に設定を変えながら使っていくものです。使用感をお店の人にフィードバックし、微調整を重ねましょう

- 周囲の理解:

家族や周囲の人に補聴器を使用していることを伝え、コミュニケーション環境を整えましょう

最後に

聞こえの問題は放置すると、コミュニケーション不足から社会的孤立を招いたり、認知機能低下のリスクを高めたりする可能性があります。

補聴器の使用を検討しているのなら、ぜひこのガイドを参考に、一歩を踏み出してみてください。

適切な補聴器選びと使用によって、より豊かな音の世界と、活発なコミュニケーションを取り戻すことができるでしょう。

専門家のサポートを得ながら、ご自身に最適な「聞こえ」を見つけてください。