「モスキート音で聞こえ方の年齢をチェック」、試してみたことはありますか?

これは、 加齢とともに高い音が聞こえにくくなる現象を利用して、若者にしか聞こえないといわれる高周波音(モスキート音)が聞こえるかどうかを試す、簡単なセルフチェックです。

年齢を重ねて自分の聴力の衰えを感じている方や、まだ若いけれどイヤホンの使い過ぎで聴力が落ちていないか気になる方にも、このモスキート音テストは気軽に試せる自己診断のひとつです。

でも、ちょっと待ってください!

そもそも、モスキート音とはどういう音のことかご存知ですか?

「健康診断の聴力検査では問題なかったのに、モスキート音チェックでは聞こえない…これって大丈夫?」と疑問に思う方もいるでしょう。

このブログでは、モスキート音とは何かという基本的なところから分かりやすくご説明します。

正しく理解して、モスキート音チェックの結果をさらに意味のあるものにしていきましょう!

目次

1.モスキート音は蚊の羽音ではない

「モスキート音」とは、周波数でいうと17,000Hz前後の非常に高い周波数の音のことを指します。

もともとの歴史をさかのぼると、イギリスのとある会社で、防犯や治安維持を目的にセキュリティーシステムとして開発されたのが始まりのようです。

当時のイギリスでは、深夜に店先や公園に集まる若者による行動が社会問題でした。

若者たちを追い払う目的で、若者にしか聞こえない不快な高周波を発する装置が考案され、設置されたのが始まり。

開発者ステープルトン氏は、その風変わりな発想が評価され、2006年にイグ・ノーベル賞(平和賞)を受賞しています。

しかし、このモスキート音発生装置をめぐっては、罪のない子供や動物達にも無差別に被害が及ぶ可能性があることから、継続した議論が展開されているのが実情です。

このような歴史をもつ「モスキート音」の周波数は、およそ17,000Hz。

名前の由来は「モスキート=蚊」ですが、実際の蚊の羽音は約350~600Hz程度と人間にとって聞き取りやすい帯域であり、17,000Hzのモスキート音とは異なります。

ですから、「実際に蚊が飛んでいる音が聞こえる」からといって、「モスキート音が聞こえる」ことにはなりません。ご注意ください!

2.モスキート音は、若者にしか聞こえない?

モスキート音のポイントは、この17,000Hz付近の音は、一般的には若い人の聴力でしか聞き取ることができない、という点です。

人の可聴域は一般に20Hz~20,000Hzと言われ、モスキート音はこの範疇に収まります。

ですが、人間の聴力は20代から徐々に低下し始め、年齢とともに高い周波数の音が少しずつ聞こえにくくなるのが定説です。

そのため、17,000Hzのモスキート音を30代以上の方が聞き取れなくても不思議なことではない、ということなのですね。

3.聴力検査の高音は聞こえるのにモスキート音は聞こえない

耳鼻咽喉科で行われる聴力検査、標準純音聴力検査では、125Hzという低い音から8,000Hzという高い音までのそれぞれの音の高さで、ピッピッという検査音が聞こえ始める音の大きさを調べます。

会社の健康診断などで行われる聴力検査、選別聴力検査では、より簡単に1,000Hz (低い方の音)と4,000Hz(高い方の音)の2種類の周波数のみ検査されます。

一方モスキート音は、先にご説明したように17,000Hz前後の高周波。どちらの検査よりもずっと高い音です。

つまり、通常の聴力検査で「高い音の方も聞こえていますよ」と言われても、それはせいぜい4,000~8,000Hzまでの話であり、モスキート音ほどの超高周波が聞こえるかは別問題です。

たとえモスキート音のような高周波が聞こえなくなっていても、普段の生活音に支障が出るのはもっと聴力低下が進行してからと考えられています。

モスキート音が聞こえないというだけで必要以上に慌てる必要はないですが、それでも油断は禁物です。

聞こえに関して心配や自覚症状がある場合は、年齢に関わらず早めに専門医の診察を受けましょう!

※耳鼻咽喉科での聴力検査についてもっと詳しく:聴力検査結果の見方がわかる!「標準純音聴力検査」を詳しく解説

※会社の健康診断での聴力検査についてもっと詳しく:健康診断の聴力検査とは?異常が出た時に疑われる病気とその後の行動

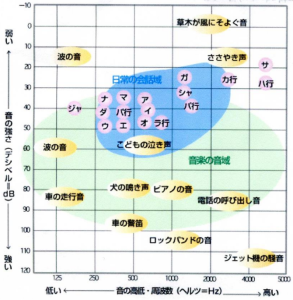

4.生活音の周波数いろいろ:聴力認識のめやす

日常生活の音にはどんな周波数が含まれているのでしょうか? 他の身近な音の例も知っておくと、自分の聞こえの目安になりますよね。

人の会話(声):

日本語の日常会話は、おおよそ100Hz~8,000Hzの間に分布しているとされています。 一般的に、基本周波数(声帯振動が生み出す周期波の最も低い周波数成分)は成人男性で100~130 Hzくらい、成人女性で200~220Hz くらいとされていますが、その上に倍音や共鳴が重なり、いわゆる「声」として聞こえます。さらに子音のサ行やシャ行などの摩擦音では、4,000Hzくらいの高域成分が加わります。また、声質の知覚には、5,000~8,000Hzの高域成分が関与するとも言われています。

高音域の聴力が低下すると、「話し声は聞こえるけど、なんと言っているか判別しづらい」という現象が起こるのはこのためです。

家電の音:

固定電話で聞く相手の音(受話器のスピーカー側の出音)は3,000Hz程度までしか再現しておらず、それより高い音は電話からは届かないことがほとんどです。

また、電話のベルや着信音は、機種によりますが2,000~4,000Hz前後の電子音が多いです。

電子レンジの「ピッ」という終了音や目覚まし時計の電子音も、多くは3,000~5,000Hz前後の比較的高めの周波数帯です。

これらが聞こえにくいと感じたら要注意ですが、音量自体が小さい場合もありますので、まずは音量設定や耳に届く距離なども確認してみましょう。

虫や動物の鳴き声:

犬の鳴き声などは500~600Hz程度で、一般に聞き取りやすい周波数帯域です。

コオロギや鈴虫の鳴き声は3,000~8,000Hzくらいと高めです。

秋の虫の声のような自然由来の音が聞こえづらくなっていたとしても、日常生活に直接影響が少ないため、見過ごしてしまう可能性もあります。

車の走行音:

車が走る音は、125~200Hzくらいの低めの音です。

音量も大きいため、普通は高齢の方でも気づきやすい周波数帯ではあります。

しかし、最近は路面が改善されてタイヤの音が小さくなっていますし、特に近年の電気自動車などは走行音が小さく、健聴者でも車の接近に気が付かないこともあるため、注意が必要です。

表にも示されているように、「日常生活で聞こえにくいと困る音」は、おおむね数千Hz以下の範囲に集中しています。

逆に言えば、それ以上の超高音(10,000Hz以上)は、聞こえづらくても日常生活に大きな支障はないことが多く、モスキート音はまさにその超高音の代表例といえます。

5.若いのに高音が聞こえない?それはイヤホン難聴かも

若い世代の人も、高音域が聞こえにくくなっている場合もあります。

その理由の1つに、ヘッドホン・イヤホンの長時間使用による「イヤホン難聴」があります。

世界保健機関(WHO, 2019年)によると、「世界の若者11億人が、携帯音楽プレーヤーなどの大音量使用により難聴リスクにさらされている」と警告が発せられています。

このイヤホン難聴、初期症状は高音域から聞こえづらくなるのが特徴です。歳をとってから発生する加齢性難聴と同じですね。

具体的には高い周波数の音から聞こえづらくなりますが、日常会話には支障がない帯域のため、若者自身は気づきにくいことが多いとされます。

健康診断の聴力検査(高音域は4,000Hzがチェック対象)での指摘や、スマホの着信音が聞こえにくいことで初めて発覚するケースもあるでしょう。

※「イヤホン難聴」については、きこえナビブログ 「それイヤホン難聴かも?ヘッドホンでもおこる症状や予防法を徹底解説」をご覧ください。

※「健康診断の聴力検査」については、きこえナビブログ 「聴力検査結果の見方がわかる!「標準純音聴力検査」」をご覧ください。

6.まとめ:モスキート音は目安。気になる場合は医療機関へ

モスキート音によるテストは、あくまでも耳年齢の目安です。病院で行う正式な聴力検査とは異なります。

モスキート音が聞こえなくても、それだけで深刻に落ち込む必要はありません。

ですが逆に、聞こえたとしても「聴力に問題なし!」と安心しきるのは禁物です。

定期的に聞こえ方をチェックし、何かあればすぐに医療機関を受診しましょう。

いきなり医療機関を受診するのをためらうような方は、次のステップとして「オンライン聴力チェック」を受けてみてはいかがでしょうか。

約5分で簡易的な聴力チェックができるツールです。

このチェックで聴力の低下がみられるような結果が出た場合は、はやめに医療機関の受診することをお勧めします。

年齢を重ねるにつれ、若い頃に聞こえていた音がきこえづらくなるのは自然な現象といえます。

ですが、症状が進行した状態を放置するとコミュニケーションの支障だけでなく、将来的な認知機能の低下のリスクも指摘されています。

補聴器は、聞こえをサポートする有効な手段の1つ。

気になることがあれば一人で悩まず、専門家に相談してみてくださいね。

参考・引用

TOA株式会社:音空間 あなたの悩みを解決する音のポータルサイト

埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課:聴覚障害のある子どもの支援のために

日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会 :「若者たちの耳が危ない!世界で11億人もの若者が難聴のリスクを背負っている」

J-STAGE「音声と話者の相関関係について」(鈴木誠史, 日本音響学会誌 41(12), 1985)

気息性の知覚 —音響関連量について,また方法論的要因による影響—(日本音響学会誌72巻8号, 2016)

日本語 Count―the―Dots Audiogram を利用した補聴器の装用状態の評価法(Audiology Japan 66, 255~263, 2023)