補聴器を販売店で専門スタッフから購入をする場合、約70%の人が「1台10万円~30万円の価格帯の補聴器を購入している」というデータがあります(Japan Trak2022)。

両耳用に2台購入すると、この倍の値段にな ります。

こう聞くときっと「予想していたより高い」と感じて、戸惑ってしまいますよね。

なぜ補聴器は高いと感じるのでしょうか?

ここでは補聴器が高いと感じる8つの理由をご 紹介します。

この記事を読んでいただければ、補聴器の価格の理由を理解することができます。

そして 補聴器は値段ではなく、費用対効果、価値で選ぶべきであると納得できるはずです。

1 補聴器が高いと感じる8つの理由

補聴器が、例えばイヤホンのような家電製品と比較してなぜ高額なのか。

それには補聴器特有の理由があります。

補聴器が高いと感じる8つの理由をご説明します。

1-1 医療機器としての効果や安全性が確保されているから

補聴器は医療機器です。その医療機器の中でも「管理医療機器」に分類されており、効果や安全性を確保するために厳格な規格の承認を受ける必要があります。

このプロセスには多大な時間とコストがかかります。

また、必要な文書作成や専門的な試験データの準備にも高額な費用がかっています。

1-2 補聴器市場は比較的小規模であり、製造コストを分散できないから

補聴器は誰でも利用するものではありません。世界で聴覚障害を抱える人は、人口の5%と言われています。

一般的な家電や日用品と比べて市場規模が小さいことが価格に反映されていると言えます。

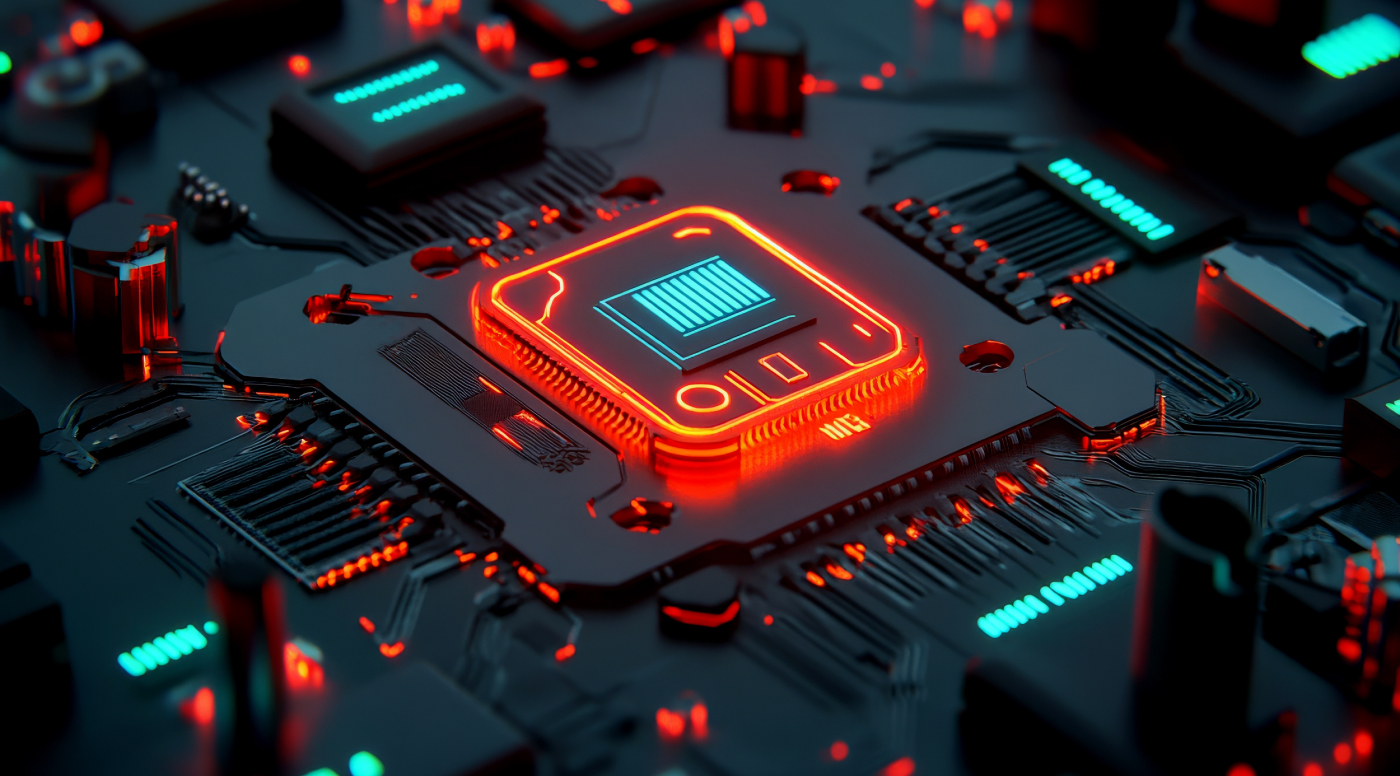

1-3 補聴器は精密なマイクロプロセッサが搭載されており、高性能な音声処理が可能だから

メーカーは補聴器の心臓部分であるマイクロプロセッサを独自で開発しており、これには膨大な開発費用がかかります。

また、補聴器とはただ音を大きくすれば良いわけではありません。

補聴器の基本的な機能として、騒音を抑えながら言葉を聞き取りやすくする機能や、使う人に合わせて柔軟に調整できる機能があげられます。

これらの基本的な機能以外にも、多彩で複雑な機能が搭載されており、高性能な音声処理を行っています。

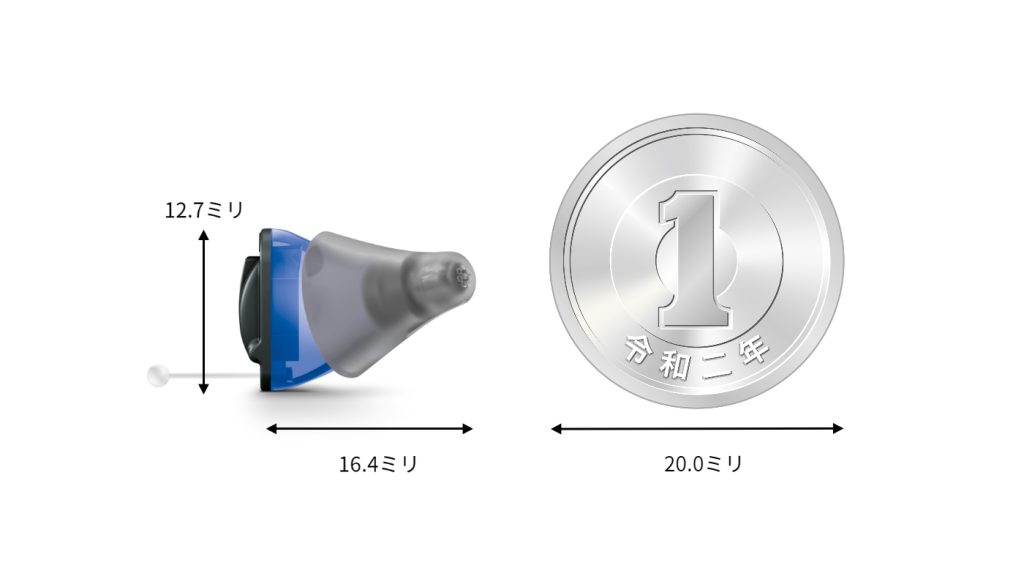

1-4 超小型部品を使用しているため、製造コストがかかるから

補聴器は耳の中に収納することができたり、耳にかけることができたりする、とても小型なものです。

この小型サイズの本体に入れる部品もまた、超小型である必要があります。

他の製品に共有することがない、補聴器特有の部品を使用することも多く、また部品製作も独自で行うため、製造コストを抑えることも難しいのです。

1-5 高度な技術と設計力が必要とされるから

小さな部品を小さな補聴器に入れるには、高度な技術と設計力が必要になります。

もちろんただ入れればいいというものでもなく、良い音を届けられるように様々な工夫が施されています。

これらは、メーカーが長年蓄積した知識や経験に基づく研究と開発の過程があるからこそ、実現できる技術です。

1-6 個人のニーズに応えるためカスタマイズされた対応が必要であるから

聞こえの状況や、聞こえに関する悩みは人それぞれです。

そのため、補聴器販売店ではそれぞれのニーズに応えるために音質調整だけではなく、個人に合わせたメンテナンスやアドバイス対応をしています。

これには経験や専門的な知識が必要になります。

1-7 販売店が提供するカウンセリングや試用プログラムのコストが反映されているから

補聴器購入には補聴器販売店の専門スタッフの事前カウンセリングが必要になります。

その方が抱える聞こえの悩みをヒヤリングし、補聴器で悩みを解決できるのか、適した補聴器はどれなのかを選定してくれます。

また多くの補聴器販売店で、「補聴効果があるのか」、「形や出力が自身に合うのか」購入前にお試し期間が設けられています。

2週間~1か月程度、生活環境で試すことができます。

補聴器には納得して購入できるようにこのようなサービスコストも含まれています。

1-8 購入後に専門家による調整が必須であり、継続的なサポート費用が含まれているから

補聴器は本体だけを購入すればよく聞こえるようになるわけではありません。

使う人の聴力や聞こえの状態に合わせて、音質調整を行うことを前提としています。

そのため補聴器の価格には、専門家による継続的なサポートのための技術料が含まれています。

2 補聴器の相場レンジと価格感

エントリークラス 5万~15万円

いわゆる「初心者」向けに位置付けられており、騒音制御やハウリング抑制など、補聴器の基本的な性能が搭載されています。

細かい音の分析機能やAI、Bluetooth接続、充電モデルなどは非対応な場合が多いため、家の中での会話など限られた場面で使うことが多い方におすすめです。

ミドルクラス 15万~30万円

エントリークラスにさらに高性能な付加機能が追加されています。

音をより細かく分析したり、騒音制御や言葉の聞き取りの機能がより強力になっています。

また、充電モデルやBluetooth接続機能が付いているものもあります。

外出や趣味・仕事の場面など、様々な環境で使う方にはこちらのクラス以上をおすすめします。

ハイエンドクラス 30万~50万円

最新AIや音の環境分析・制御機能など、各メーカーで最も高性能な機能がフル搭載されているのがこのクラスです。

紛失補償や保証期間が通常より長いなど、追加サービスがある場合もあります。

補聴器の相場ってどれくらい? おトクな買い方から自分に合った補聴器選びまで徹底解説!

3 値段だけで選ぶのが絶対NGな3つの理由

補聴器をまず値段から検討するのは絶対にNGです。その理由をご説明します。

聞こえの状態は個人差が大きいため

人それぞれに聴力の状態は異なり、聞こえづらい音域も個人により違います。

聞こえの悩みを解決するには、個人差のある聴力に補聴器を合わせる必要があります。

よくある例が、安いからと購入した補聴器が「軽めの難聴用のもの」だった、というもの。

自身の難聴度合いが高い場合、そのような補聴器ではどれだけ音量設定を大きくしても十分ではなく、思ったような効果を得られない可能性があります。

必要な機能が搭載されていない可能性があるため

補聴器には「音を大きくする」だけではなく、その音をどのように加工して耳に届けるかを決める様々な「機能」が搭載されています。

これが自身の難聴に合わないと、せっかく購入したのに結局よく聞こえず、使用せずに無駄に終わってしまう可能性があります。

どの機能が必要なのか、どの器種にそれが搭載されているのかを個人で判断するのは困難です。

補聴器販売店の専門スタッフと相談しながら選ぶ必要があります。

安全性が確保されていない可能性があるため

値段だけで選んだ場合、それは補聴器ではなく「集音器」を購入しているかもしれません。

医療機器でない集音器は、安全性が担保されておらず、必要以上に大きな音が出て耳を傷めてしまう可能性があります。

詳しくは:補聴器と集音器の違いとは おすすめの人・購入時のポイントも紹介

4 後悔しない補聴器の選び方の3ステップ

それでは、何を基準に補聴器を選べばよいでしょうか?

せっかく購入したのに全然効果がない、なんてことがないように、3つのステップをご紹介します。

Step1 自分に合った補聴器の形状を選ぼう

まず補聴器の形状を選びましょう。

補聴器の形状は大きく分けて「耳あな型」と「耳かけ型」の2つです。

耳あな型、耳かけ型の中にも多種多様な器種があります。

補聴器販売店のスタッフに自分の希望を伝えて候補を選んでもらいましょう。

形状を決める時は下記がポイントになります。

形状を選ぶポイント

- 装用した時の見た目が自分のニーズに合っているか

- 取り扱いしやすい大きさか

- 付け外しが容易か

- 電池式の場合は、自分で電池の交換ができるか

- 電池寿命は自身の生活スタイルのうえで十分か

補聴器の種類について詳しくは:自分に合った補聴器を見つけられる!主な4種類とその特徴を解説

Step2 自分の聴力(難聴度)に対応した器種を選ぼう

補聴器は器種により出せる出力(パワー)が違います。

例えば同じシリーズでも器種により対応できる難聴度が違います。

基本的に、小さいと軽度・中等度向け、大きいともっと重い難聴にも対処できます。

形状を優先しすぎて出力が足りない補聴器を選んでしまい、効果がないなんてことがないように気を付けましょう。

今の聴力よりも多少パワーに余裕があるものを選ぶことをおすすめします。

補聴器販売店では聴力測定の結果を基に器種を検討してくれます。

WIDEX補聴器カタログから抜粋

器種ごとに「軽度」「高度」などと記載がある

Step3 ライフスタイルにあった器種を選ぼう

補聴器選択で一番大事なことは、抱えている聞こえの悩みを解決できるかです。

ライフスタイルにより、補聴器で叶えたいことは人それぞれです。

自宅で家族と会話やテレビを聞きとりたいのか、趣味や旅行などを楽しみたいのか、仕事の重要な商談や会議で聞き逃したくないのか。

それぞれの聞こえの悩みを解決できる機能が搭載されているのかを優先して検討しましょう。

5 価格を抑えるための方法

価格だけで補聴器を決めてはいけないのですが、同じ補聴器を購入するのであればなるべく安く済ませたいですよね。

ここでは、できるだけ価格を抑えるための方法をご紹介します。

知らないと損をしてしまいますので是非確認をしておいてください。

障害者総合支援法の活用

聴力が高度難聴、重度難聴と認定され、身体障害者手帳を交付された場合は、障害者総合支援法により補聴器購入時に補助が受けられます。

認定の手続き等詳しいことは、お近くの補聴器販売店、またはお住まいの自治体の福祉窓口にお問い合わせください。

詳しくは:難聴で障害者手帳は交付される?条件から助成内容や手続きまで解説

地方自治体の助成制度の活用

障害者手帳を取れるほど難聴度合いが高いわけではない、という人には、自治体が独自に行っている助成があります。

最近は、地方自治体による補聴器購入に関する助成金制度が広がっています。

例えば東京都では、23区すべての補聴器購入時の助成制度があります。

この助成は自治体によって「助成を行っているかどうか」「どのような内容の助成か」「対象者は」が違います。

注意すべきなのは、多くの場合「補聴器を購入する前に申請する必要がある」こと。

補聴器の購入を検討しているのなら、まずはお住いの自治体に補聴器に関する助成があるかを確認してみましょう。

こちらで全国の自治体の助成を確認できます:全国自治体の補聴器に関する助成

医療費控除の活用

平成30年から、補聴器購入に関する費用は医療費控除の対象となりました。

控除を受けるには次の要件があります。

-

補聴器相談医の診察を受け、「補聴器適合に関する診療情報提供書」を作成してもらうこと

-

認定補聴器専門店および認定補聴器技能者から補聴器を購入すること

詳しくはこちらの記事をご確認ください:よくわかる補聴器購入費の医療費控除。条件や手続方法、注意点まで

販売店のキャンペーンを活用

補聴器販売店では定期的にキャンペーンを実施しているお店があるので、それを利用するとお得に補聴器を購入できることがあります。

初めて補聴器を買う方向けのキャンペーンや、ご紹介キャンペーンなどで知り合いや友人から紹介してもらうと割引や特典が付く、など、様々なものがあります。

特に3月3日の「耳の日」前後や9月のシルバーウィーク前後でキャンペーンを実施するお店が多いようです。

新聞の折り込みチラシやお店のホームページ、インターネット広告でキャンペーンを告知している場合もあるので、確認してみてください。

6 まとめ

補聴器が高いと感じる8つの理由

- 補聴器は精密なマイクロプロセッサが搭載されており、高性能な音声処理が可能だから

- 超小型部品を使用しているため、製造コストがかかるから

- 高度な技術と設計力が必要とされるから

- 補聴器市場は比較的小規模であり、製造コストを分散できないから

- 購入後に専門家による調整が必須であり、継続的なサポート費用が含まれているから

- 販売店が提供するカウンセリングや試用プログラムのコストが反映されているから

- 個人のニーズに応えるためカスタマイズされた対応が必要であるから

-

医療機器としての効果や安全性が確保されているから

ここまで補聴器が高いと感じる理由を説明してきました。

この記事を読んでいただければ、補聴器の価格の理由をご理解いただけたのではないでしょうか。

補聴器は価格で決めるのではなく、補聴器が提供する価値に目を向けていただき、その価格 の妥当性をご自身で検討するようにしてください。