補聴器をつけているからといって、海辺での楽しいひとときを諦める必要はありません。

家族の笑い声、波の音、潮風の心地よさ・・・、これらすべてを補聴器と一緒に安心して楽しむことができます。

とはいえ、どうしても気になってしまいますよね。

「補聴器をつけて海に行っても本当に大丈夫?」

「潮風で補聴器が壊れてしまわないか心配…」

「人の声が波や風の音に消されてしまわない?」

安心してください、正しい知識とちょっとした準備があれば、簡単に解決できます。

この記事では、海辺での補聴器使用における3つの主要リスクとその対策、そして海の時間をより楽しむための準備ポイントをご紹介します。

目次

1 補聴器をつけて海に行っても大丈夫!

結論からいうと、「補聴器をつけて海に行ってもOK」です!

補聴器は水にとても弱い精密機器ですが、現在販売されている多くの器種には防水・防塵機能が搭載されています。

ですので、浜辺という「水分・砂」が存在する環境でも、ある程度は対処可能です。

では、まずはご自身の補聴器について知りましょう。

お使いの補聴器がどの程度の水分に耐えられるかを確認してください。多くの補聴器には「IP等級」という防水・防塵の基準が設定されています。

「IP(International Protection)」という国際規格で、補聴器がどの程度の水や塵に耐えられるかを示しています。

「IP」の後の2つの数字、最初の数字が「防塵性」を、次の数字が「防水性」を表します。

ちなみに、この国際規格は補聴器だけだはなく、例えばスマートフォンやカメラなどの多くの電子機器にも使用されています。

主なIP等級について

- IP54:粉塵の侵入を制限し、あらゆる方向からの水しぶきに耐える

- IP67:粉塵の侵入を完全に防ぎ、30分間の水没にも耐える

- IP68:粉塵が中に入らず、一時的に一定水圧の条件に水没しても影響がない(水深1mに1時間浸かっても、浸水がないことを確認)

自分の補聴器のIP等級を確認するには、主に次の3つの方法があります。

- 取扱説明書をチェック:「製品仕様欄」や「防水性について」のパートに記載されています

- 補聴器店に問い合わせ:購入店で確認してもらえます

- メーカーのホームページで確認:型番から仕様を調べることができる場合があります

重要なのは、どの防水レベルの補聴器でも、完全な防水防塵性があるわけではなく、正しい使い方と準備が必要という点です。

海辺では潮風、砂、海水、強い日差しなど、補聴器にとって厳しい条件が揃っています。

防水防塵レベルが高くても、使いかたを誤れば故障の可能性が高くなってしまいます。

次の章では、具体的にどんな点に注意すればよいかを詳しく説明します。

2 海辺で補聴器:3つの大きなリスクと対策

海辺では補聴器にとって主な3つの大きなリスクがあります。

それは「潮風」、「砂」、「水濡れ」です。それぞれのリスクの特徴と対策を見ていきましょう。

2.1 潮風による腐食

海辺の空気、つまり潮風には水分はもちろん、塩分が含まれています。この水分と塩分が補聴器の金属部分を腐食させる可能性があります。

対策:潮風対策で最も重要なのは、こまめなお手入れです。

海辺から帰ってきたら、乾いた布で補聴器を軽く拭き取りましょう。

また、拭いた後は必ず補聴器本体をしっかりと乾燥させて、できるだけ湿気を除去することが大切です。

海辺へのお出かけが多い人は、補聴器購入店でのメンテナンスを通常より多い頻度で受けることをお勧めします。

2.2 砂による故障

細かい砂がマイクやスピーカー部分、電池室などに入り込み、音質低下や故障の原因となります。

対策 :砂から補聴器を守るには、物理的な遮断が効果的です。

砂浜ではなるべく砂がかからないように気をつけましょう。砂がかかるような低い姿勢を避けたり、砂の上ではなく椅子に座るようにしたりします。

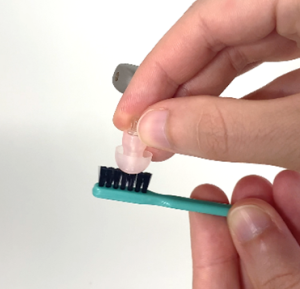

帰宅後は必ず補聴器をお手入れしましょう。砂がついていないと思っていても、開口部分や継ぎ目などを柔らかいブラシで優しく払い、汚れを取り除いてください。

2.3 水濡れによる故障

どんなに気をつけていても、軽い水遊びや汗などで補聴器が濡れるリスクがあります。防水性能があっても、単なる水分ではなく、塩分が含まれた海水にさらされると、故障の可能性が高くなります。

万が一補聴器が濡れてしまった場合は、すぐに正しい対処法をとれるかで大きな差が生まれます。海に行く前に確認してください。

対策 :慌てずに以下の手順で対処しましょう。

- 補聴器の電源を切る(電池式の場合は電池も取り出す)

- 可能な範囲で乾いた布やティッシュで水分を吸収する

▸電池式の場合は、電池室と電池も忘れずに拭く

▸充電式の場合は特に電気端子に水分が残らないよう、念入りに拭く - 帰宅後は、乾燥カップや補聴器用の乾燥器を利用して、しっかりと乾燥させましょう。

その後は、補聴器のお店に持っていって、プロに点検してもらいましょう。見た目には問題がなくても、内部に水分が残っている可能性もあります。

点検では、特殊な機器で内部の清掃、電子部品の動作確認、音質の変化がないかを専門スタッフが詳しく調べてくれます。

自分でのお手入れも、お店でのお手入れも、早めの対応が補聴器の寿命を延ばすことにつながります。

3 「これだけは避けて!」3つNG行動とその他の注意点

せっかく海辺まで来ているから、思いっきり楽しみたい!もちろん補聴器と一緒に!

気兼ねなく楽しむために、事前に「これだけは絶対にやってはいけないこと」を知っておきましょう。

3.1 3つのNG行動とは

①補聴器をつけたまま海に入ること

補聴器をつけたまま海に入ることは、防水性能があっても絶対に避けてください。

補聴器は水に弱く、特に海水には塩分が含まれており、真水とは異なる影響を与える可能性があります。

また、急に大きな波が来たり、バランスを崩したりして、補聴器紛失の可能性も十分にありえます。

②補聴器を直射日光の下に置くこと

多くの電子機器と同様に、補聴器を直射日光の下に長時間置くと、内部の電子部品が熱で故障する恐れがあります。

③濡れた手で触ること

濡れた手で補聴器を触ると、水分が内部に入り込む原因となります。必ず乾いた手で触るようにしましょう。

3.2 その他の注意点

▸ 帽子やサングラスの着用時の紛失に注意!

特に耳の後ろに補聴器本体を置くタイプ(耳かけ型)の補聴器の場合、帽子やサングラスの着脱時に補聴器が影響を受けることがあります。

帽子をつける時や外すときに、気づかずに補聴器も外れてしまって砂の上に落ちて、なかなか見つからない!という事も考えられます。

帽子を被るときは、補聴器の位置を確認してから被るようにしましょう。外すときにも補聴器のことを意識して外しましょう。

サングラスをかけるときも注意が必要です。つるが補聴器に当たらないよう調整し、外すときは補聴器が一緒に落ちないよう、ゆっくりと慎重に取りましょう。

4 風と波音で人の声が聞こえない?補聴器の機能やプログラムを活用

4.1 補聴器の風雑音抑制機能を活用

補聴器は周りのすべての音を拾い、音を細かく処理し、増幅して耳に届けます。

海辺はいつも強めの風が吹きいます。そのような環境で補聴器を使うと、「ボーボー」という風切り音がしてしまう場合があります。

ここで便利なのが「風雑音抑制」機能です。

この機能は多くの補聴器に搭載されており、風の音を自動的に抑制し、人の声をより聞き取りやすくする優れた機能です。

補聴器によって、自動的にこの機能がONになる場合もあれば、アプリなどを使って手動で切り替える必要がある場合もあります。

海に行くことが分かったら、事前に自分の補聴器の風雑音抑制機能の使い方を確認しておくことをお勧めします。

風雑音についてはこちらもチェック!:補聴器と風の関係:「風雑音」を抑制する機能とは?屋外でも安心して使えます

4.2 補聴器の「海辺専用」プログラムを追加設定

補聴器によっては、使用環境に合わせて、事前に複数の「音の調整プログラム」を設定することができます。

海辺でのお出かけ前に、補聴器購入店で「海辺用的なプログラム」の設定を相談してみることをお勧めします。

どのような場所に行くのか、行先でどのようなことをするのか、誰と一緒に行くのか、などを説明すると、その環境に合わせて、より聞き取りやすくするための調整プログラムを設定してくれます。

5 海に行く前の4つの確認ポイント|準備で差がつく

海辺へのお出かけ前に、ちょっとしたコツを実践しておくことで、心配事が減り、より安心して楽しめるでしょう。

5.1 補聴器の状態確認4つのポイント

補聴器にとって過酷な環境でのトラブルを最小限に抑えるために、次の4つのポイントを確認しましょう。

①電池の残量確認

海辺では風雑音抑制機能などを多用するため、普段より電池の消耗が早くなる可能性があります。十分なバッテリー残量があるか、事前に確認しましょう。

・充電式の場合:出かける前日の夜にフル充電させましょう。念のため、当日も家を出る前にもう一度確認を。

・電池式の場合:海辺での電池交換作業を避けるため、当日の出発前に新しい電池に交換することをお勧めします。それでも電池切れの恐れがある場合は、念のため予備の電池を2個以上持っていきましょう。

②音質・機能確認

出発の数日前には、補聴器が通常通り動作しているか確認してください。

ボリューム調整が正常に動作するか、風雑音抑制機能が有効になっているかも合わせてチェックしましょう。

普段と違う音が聞こえる場合は、海に出かける前に補聴器販売店で点検を受けることをお勧めします。

③清掃状態の確認

補聴器のマイク部分に汚れがないか、スピーカー部分に詰まりがないか確認してください。また、本体に傷や破損がないかも点検しましょう。

汚れや破損があると、海辺の厳しい環境で故障のリスクが高まります。

④天候チェックも忘れずに

出かける前に、風の強さや突然の雨の可能性をチェックしておきましょう。特に風が強い日は、より注意深く補聴器を使用しましょう。

5.2 必須アイテム2つ

海辺でも補聴器をいつでもケアできるよう、以下の2点を準備しておくことで、補聴器を守り、問題が発生した場合でも最低限の対応ができます。

①補聴器用の乾いた布

海辺へのお出かけには、補聴器のための乾いた布を必ず持参しましょう。

この布は常に乾いた状態で汚れないように保管し、汗や水滴をすぐに拭き取れるよう手の届く場所に置いておくことが大切です。

ポケットやバッグのすぐに取り出せる場所に入れておくと、いざという時にすぐに対応できます。

②補聴器専用ケース

補聴器を装用しない場合に備えて、補聴器専用ケースも欠かせません。このケースは、補聴器を外したときの安全な保管場所として活用します。

充電式の場合は、ポータル充電器も使えます。

まとめ

補聴器をつけて海へ行くときは、正しい知識を持って、ちょっとした準備をしてください。

覚えておきたいポイントは4つ:

- ポイント①:自分の補聴器の防水性能を確認する

- ポイント②:「潮風・砂・水濡れ」の3つのリスクと対策を知る

- ポイント③:風雑音抑制機能や海辺用プログラムを活用する

- ポイント④:補聴器を事前にチェックし、必要なアイテムを持っていく

これさえ押さえておけば、補聴器をつけているからこそ感じられる海の音や楽しい会話を、心配なく満喫できます。

素敵な海辺の時間を過ごすために、ぜひ今度のお出かけから実践してみてください。

何か不明な点があれば、お気軽に補聴器購入店のスタッフにご相談くださいね。