「補聴器をつけるならできるだけ人に気づかれないものがいい」「どうせだったらおしゃれな補聴器がいい」…。

補聴器の装用を検討し始めた人がまず抱くのは、補聴器にはどんな種類があって、どんな補聴器を選べばいいのかという疑問ではないでしょうか。

補聴器を分類する上でもっとも一般的なのは、見た目の違いです。

補聴器は、見た目や装用方法などの違いで、耳かけ型と耳あな型、さらに耳かけ型のバリエーションともいえるRIC型の3つに大きく分けることができます。

この3種類は性能や搭載機能に大きな違いはありませんが、外観は大きく異なり、取り扱いの仕方も違います。

この記事では、補聴器のタイプごとの違いを大まかに説明しながら、特に耳あな型補聴器について掘り下げて説明します。

耳あな型補聴器にはどんな特長があって、どんな人に向いているのか、そして、知っておいた方がいいポイントについても解説します。

目次

1 補聴器は、形の違いで3タイプ

補聴器を分類する方法は、いろいろありますが、最もわかりやすいのは、形状や見た目による分け方です。

現在、市場に流通している補聴器は、耳あな型、耳かけ型、RIC型という大きく3つのタイプ(形状)に分けることができます。

1-1 耳あな型

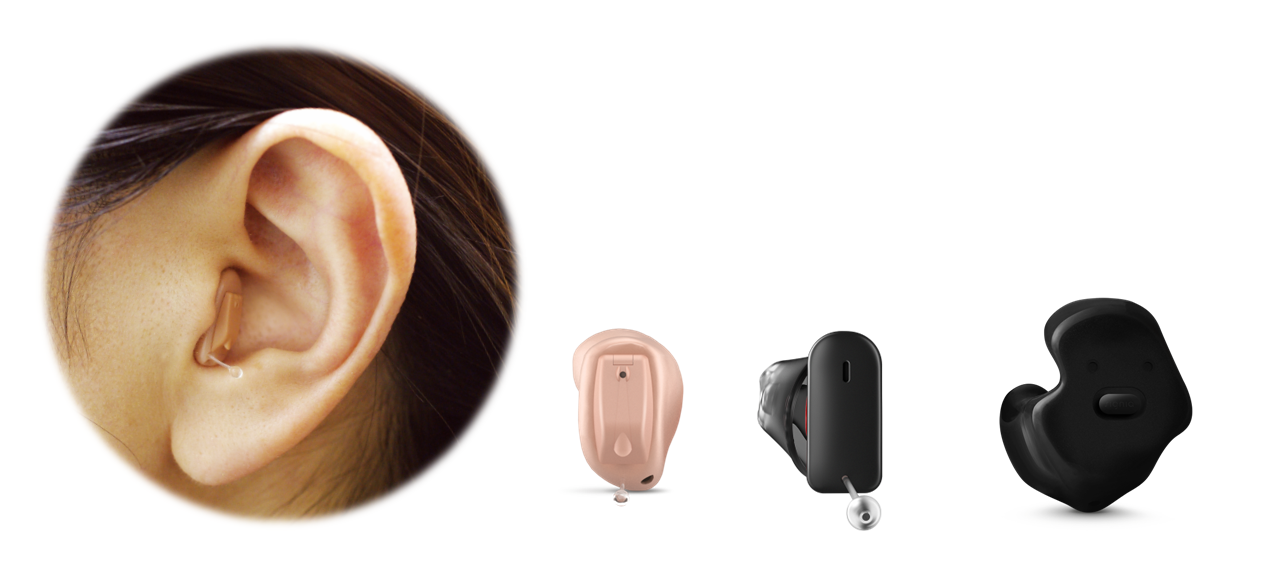

耳のあな(外耳道)に装着するタイプの補聴器です。ITE(In The Ear、アイティーイー)と略されます。

耳あな型の中にも、耳あなの奥に本体が収まりほとんどつけていることがわからない極小サイズのものから、耳のあなをふさぐような形のものまでさまざまなモデルがあります。

ユーザーの耳あなの形状に合わせて、オーダーメイドで作成するタイプがほとんどですが、耳型を採取しない既製のモデルもあります。

1-2 耳かけ型

耳にかけて装着するタイプの補聴器になります。

BTE(Behind The Ear、ビーティーイー)と略されることもあるように、補聴器の本体を耳の後ろに装着し、本体から出た音を空洞のチューブを通して耳の中に届けます。

1-3 RIC型

耳かけ型補聴器のカテゴリーに含められることも多いRIC型ですが、比較的新しい形状の補聴器で、近年ユーザーが増えています。RICとはReceiver In Canalの略です。

従来の耳かけ型補聴器から、音を出す部分「レシーバー」を分離し、耳のあなに収めるイヤチップに内蔵することで、耳の後ろに装着する補聴器本体のサイズを小型化すること成功しています。

補聴器本体で処理された音声信号は、目立たない細いワイヤーを通して耳のあなに収まったレシーバーに届けられます。

そして、耳あなの中にあるレシーバが鼓膜のすぐそばで音を発生させるので、クリアな音が鼓膜に届きます。

↓こちらの記事を参考にしてください

1-4 3つのタイプを比較

耳あな型、耳かけ型、RIC型の特長などを簡単に比べてみました。

| 耳あな型 | 耳かけ型 | RIC型 | |

| 装着方法 | 耳のあな(外耳道)に挿入する | 本体を耳の後ろにかけ、チューブ先端の耳せんを耳あなに挿入する | 本体を耳の後ろにかけ、レシーバーを内蔵した耳せんを耳あなに挿入する |

| 特長 |

|

|

・

|

| 知っておきたい点 |

|

|

|

↓こちらの記事を参考にしてください

2 耳あな型補聴器の構造と仕組み

こちらの記事では、この3タイプのうち耳あな型を掘り下げていきます。

まずは、耳あな型の構造と、増幅した音を耳に届ける仕組みを見てみましょう。

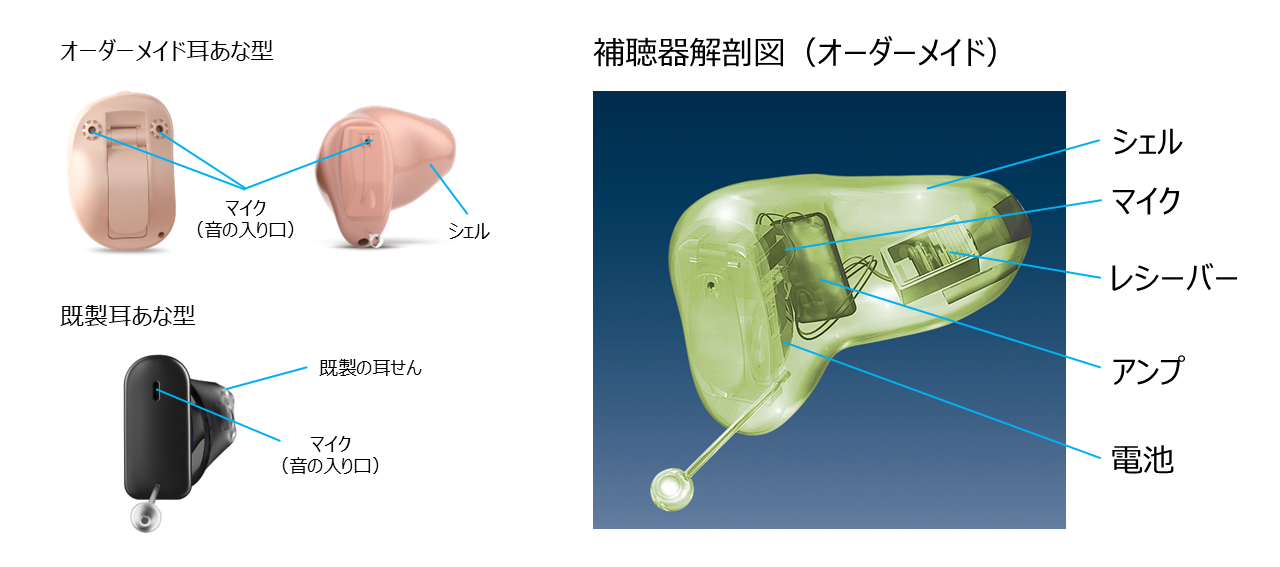

2-1 耳あな型補聴器の構造(空気電池式の場合)

シェル

耳あな型の場合、補聴器を構成するすべての部品が、シェルと呼ばれる非常に小さな外殻に内蔵されます。

通常、シェルはユーザーの耳の形を採取した上で、オーダーメイドで作成されます。

シェルの材質はアクリル樹脂が一般的で、医療機器としての安全基準をクリアしている必要があります。

耳の形状に合わせて作成するため、耳にぴったりフィットして外れにくくなっています。

一部、耳型を採取しない既製品の耳あな型補聴器もあり、耳の形状に合う耳せんを使用することで耳あなにフィットさせます。

耳あな型補聴器は、シェルの大きさによってさらに細かく分けることができます。

耳あなの中に納まるほど小さなモデル(IIC、CIC)や、少し大きめで耳あなをふさぐような形状のモデル(ITC、ITE)などです。

マイク

周囲の声や音を拾う役割があり、モデルによってマイクを2つ搭載しているものもあります。

アンプ

取り込んだ音のアナログ信号をデジタル信号に変換し、ユーザーの聞こえの状態や周囲の環境に合わせて、信号の増幅や加工などの処理を行った後、再度アナログ信号に再変換します。

レシーバー

アンプで処理された音声信号を音として鼓膜に届けます。

電池(バッテリー)

補聴器の動力源で、通常、空気電池を使用します。最近では充電式のモデルもあります。

上記に加えて、閉塞感を軽減するためのベント(空気孔)や、補聴器を取り出しやすくするためのテグスがつけられることもあります。

また耳かけ型のように、音量を変えるためのボタンや、プログラムを変えるためのボタンを搭載できるモデルもあります。

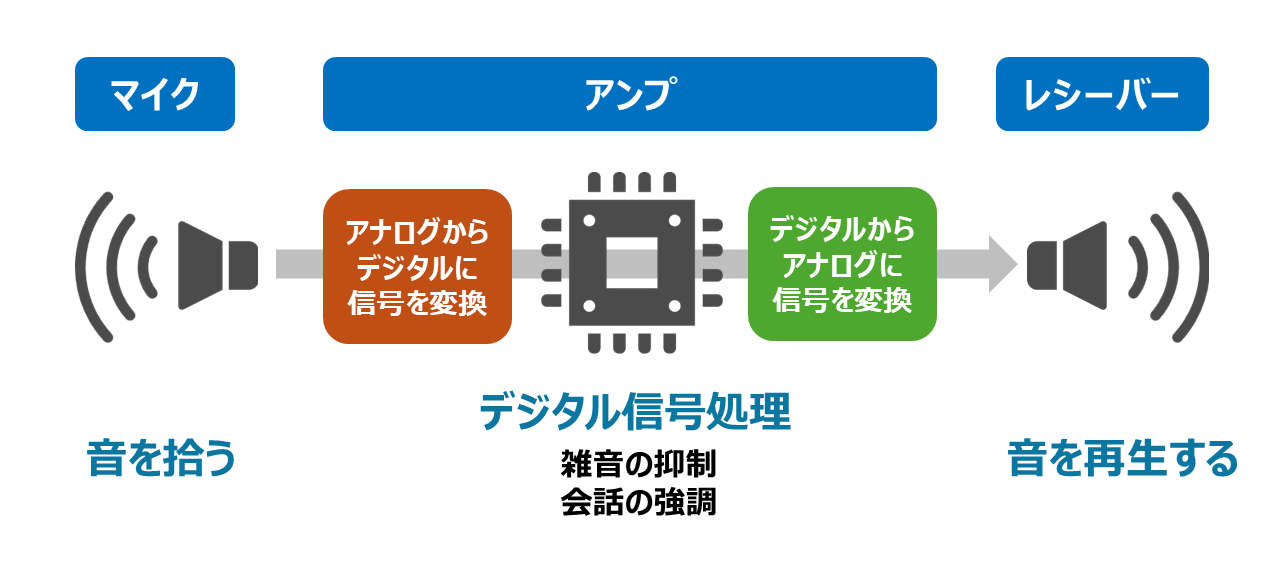

2-2 耳あな型補聴器の仕組み(デジタル補聴器)

マイクが音を拾う

補聴器に搭載された超小型のマイクが周囲の声や音を拾います。

2つのマイクを搭載することで、音を拾う範囲を調整することができるモデルもあります。

アナログ信号をデジタル信号に変換する

マイクが取り込んだ音のアナログ信号をデジタル信号に変換することで、音の分析や加工などの高度な処理が可能になります。

デジタル信号処理を行う

補聴器のアンプには高性能のマイクロチップが搭載され、デジタル変換された音声信号の処理を行います。

補聴器に入ってきた音の大きさ、高低、方向などを分析、不要な雑音を抑制しながら、ユーザーの聴力や聞こえ方の状態に合わせて、会話音声など必要な音を強調するといった複雑なプロセスを瞬時に行います。

処理したデジタル信号をアナログに再変換する

アンプで処理されたデジタル信号を再びアナログ信号に変換します。

レシーバーが音を再生する

再変換されたアナログ信号はレシーバーから音として鼓膜に届けられます。

3 耳あな型補聴器をおすすめする人とその理由

耳あな型補聴器はどんな人に向いているのでしょうか。その特長と合わせて解説します。

3-1 補聴器をしていることを周囲に知られたくない人

耳あな型補聴器の最大の特長が、耳あなに収まり外からほとんど見えないということです。

そのため、人前に出る機会の多い方や、接客業や営業職の方などで、できれば、補聴器を見られたくない、していることを知られたくないという人は、耳あな型補聴器を選ぶといいでしょう。

特に、CICタイプのように耳あなの奥にすっかり収まる極小サイズの耳あな型は、近くから見てもまず気づかれないはずです。

↓こちらの記事を参考にしてください

3-2 眼鏡をかけている人やマスクをよく使う人

耳かけ型補聴器の場合、補聴器本体が耳たぶの上にあるので、鏡のつるに干渉したり、マスクのひもが引っ掛かったりすることがあります。

ですが耳あな型は、補聴器本体が耳あなに収まるので、そのような煩わしさがありません。

日常的に眼鏡をかけている人や、マスクをかける機会の多い医療関係の方にとっては、耳あな型が扱いやすいかもしれません。

3-3 屋外での活動が多い人

耳かけ型のようにマイクの部分が風にさらされることが少ないので、風の強い屋外でも、風切り音が気になるケースはあまりありません。ですので、仲間との会話が快適に楽しめます。

ゴルフやジョギングなど、屋外で活動することが多い人は念頭に置いておくといいでしょう。

3-4 電話を使うことが多い人

耳あな型のマイクは、耳あなの中にある補聴器本体に設置されています。そのため、電話の時はこれまでと同じように受話器を使うことができます。

耳かけ型の場合は、耳たぶの上にある補聴器に受話器を充てる必要があるので、慣れが必要になってきます。

普段の生活や仕事で電話を使うことが多い人は、耳あな型のほうが気楽かもしれません。

↓こちらの記事を参考にしてください

それ以外の耳あな型補聴器の特長としては、以下のようなものがあります。

- 耳あなにぴったりフィットするので、位置がずれたり外れたりしにくく、聞こえ方が安定する

- 音を拾うマイクが耳あなと同じ位置になるので、音の方向感覚や音質が自然に感じやすい

4 耳あな型補聴器について知っておきたいこと

耳あな型補聴器を検討する上で、事前に知っておいていた方がいいことを紹介します。

4-1 重度の難聴には対応できないこともある

耳あなに納める必要がある耳あな型は、必然的に補聴器本体のサイズに限界があります。そのため、内部に納められる部品の量や大きさにも限界があり、耳かけ型補聴器に比べて大きな出力を出すことが難しくなります。

そのため、できるだけ音を大きく増幅して届ける必要のある重度難聴の人に対応することが難しい場合があります。

↓こちらの記事を参考にしてください

4-2 電池寿命が短い

補聴器のサイズをできるだけコンパクトにするため、空気電池も最も小型で容量の少ないタイプを使用しなければなりません。

電池寿命が短くなるので、頻繁に電池を交換する必要があります。手間の問題だけでなく、ランニングコストにも影響してきます。

4-3 取り扱いが難しいと感じる場合も

サイズが小さいため、電池交換やつけ外しの際に細かい作業が必要になってきます。

手先の細かい作業が苦手な人は、取り扱いが難しいと感じるかもしれません。

また、小さく目立たないというのは良い面ばかりではなく、失くしてしまうリスクが高くなることにも注意しましょう。

4-4 不快に感じる人も

耳のあなにぴったりとフィットするので、耳の閉塞感や自分の声の響きやこもり感を不快に思うユーザーもいるようです。

また、長時間の使用で蒸れやかゆみを感じるケースもあります。

ベント(空気孔)を空けたり、微調整を行ったりして解消をはかる場合もありますし、慣れることで解決できることもあります。

4-5 耳あかが柔らかい、水っぽい人は注意

耳あかが極端に柔らかい人や水っぽい人は、音の出口から耳あかが補聴器に浸入しやすくなるため、故障する可能性が高まるので、お手入れやメンテナンスに気を配る必要があります。

5 進化する耳あな型

最近では、耳あな型のメリットは活かしながら、電池寿命が短いといった点を補うような新しいタイプの耳あな型補聴器も登場しています。

5-1 充電式

「電池寿命が短い」という耳あな型補聴器の弱点を補うのが、最近登場した充電式の耳あな型です。

電池を買いにお店に行く必要がなく、電池交換の手間もいらない充電式は、夜寝る時に充電器にセットしておけば、翌日は電気切れの心配をすることなく使い続けることができるので、特に旅行や外出の際には便利です。

↓こちらの記事を参考にしてください

5-2 カラーやデザインの多様化

これまで、耳あな型補聴器のカラーは肌色がほとんどでしたが、最近では、ブラックやダークブラウンなどのカラーも登場、選択肢が広がりました。

従来のような「目立たせたくない」というだけでなく、「ワイヤレスイヤホンのようなイメージで使いたい」といった多様なユーザーのニーズにも応えられるようになってきています。

5-3 スマートフォンとの連携

最近は、ダイレクトストリーミング機能を搭載した耳あな型が登場してきました。

スマートフォンとBluetoothなどで接続し、スマートフォンの音声を直接補聴器で聞けたり、音楽や動画音声を補聴器で直接クリアに楽しめたりするようになりました。

これらの機能は耳かけ型の多くに搭載されてきましたが、最近は耳あな型にも搭載されているものが増えています。

またスマホアプリでリモコンのように補聴器を簡単に操作できるようになっています。

↓こちらの記事を参考にしてください

6 耳あな型の代表的な補聴器

各メーカーの代表的なモデルを価格帯も含めて紹介します。

もし耳あな型の補聴器が気になっているのなら、ぜひ補聴器のお店で現物を見てみてください。

ほとんどの補聴器販売店で、複数の耳あな型補聴器を扱っているはずです。

お試しレンタルができる販売店も多くありますので、実際の生活で試してみてくださいね。