「そろそろ補聴器を使った方がいいのかな。一度、試してみようかな…」そう考え始めた方にとってまず気になるのが、「補聴器の価格」のこと、そして、「形や見た目」のことではないでしょうか。

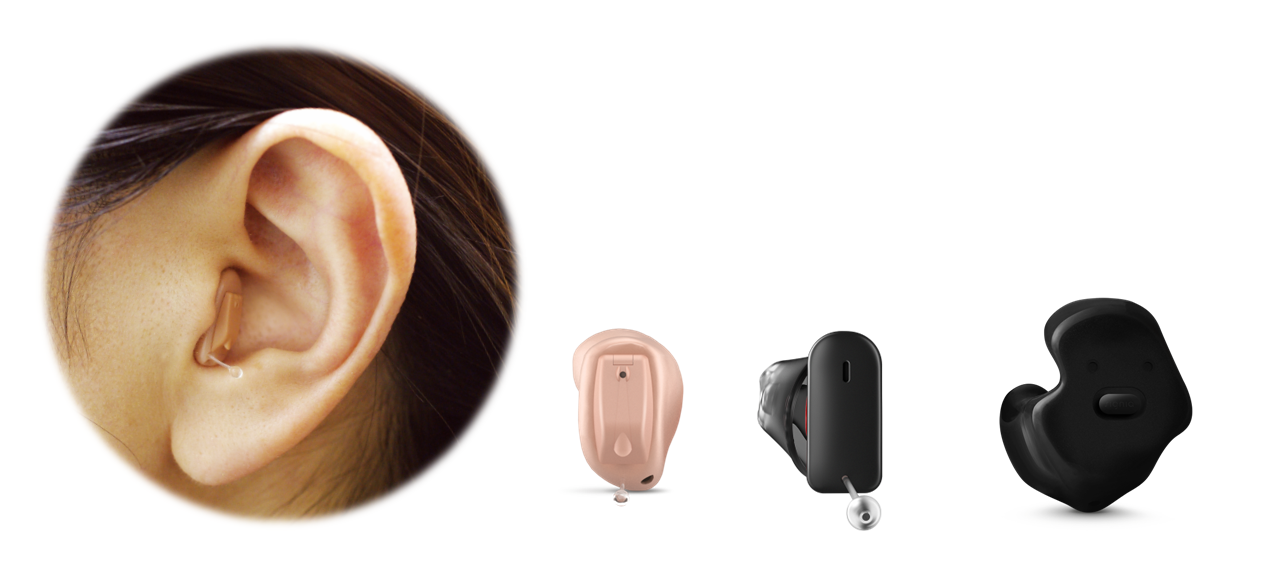

補聴器は、見た目や装用方法などの違いで、耳かけ型と耳あな型、さらに耳かけ型のバリエーションともいえるRIC型の3つに大きく分けることができます。

この3種類は性能や搭載機能に大きな違いはありませんが、外観は大きく異なり、取り扱いの仕方も違います。

この記事では、補聴器のタイプごとの違いを大まかに説明しながら、特に耳かけ型補聴器について掘り下げて説明します。

耳かけ型補聴器にはどんな特長があって、どんな人に向いているのか、そして、知っておいた方がいいポイントについても解説します。

目次

1 補聴器は形状で分けると大きく3タイプ

補聴器を分類する方法は、いろいろありますが、最もわかりやすく一般的なのは、形状や見た目による分け方です。

現在、市場に流通している補聴器は大きく3つのタイプ(形状)に分けることができます。

1-1 耳かけ型

耳にかけて装着するタイプの補聴器になります。

BTE(Behind The Ear)と略されることもあるように、補聴器の本体を耳の後ろに装着し、本体から出た音を空洞のチューブを通して耳の中に届けます。

1-2 耳あな型

耳のあな(外耳道)に補聴器本体を挿入するタイプの補聴器です。

ITE(In The Ear)と略されます。

耳あな型の中にも、耳あなの奥に本体が収まりほとんどつけていることがわからない極小サイズのものから、耳タブのくぼみをふさぐような形のものまで、さまざまなモデルがあります。

ユーザーの耳あなの形状に合わせて、オーダーメイドで作成するタイプがほとんどですが、耳型を採取しない既製のモデルもあります。

1-3 RIC型

耳かけ型補聴器のカテゴリーに含められることも多いRIC型ですが、比較的新しい形状の補聴器で、近年ユーザーが増えています。RICとはReceiver In Canalの略です。

従来の耳かけ型補聴器から、音を出す部分「レシーバー」を分離し、耳のあなに収めるイヤチップに内蔵することで、耳の後ろに装着する補聴器本体のサイズを小型化すること成功しています。

補聴器本体で処理された音声信号は、目立たない細いワイヤーを通して耳のあなに収まったレシーバーに届けられます。

そして、耳あなの中にあるレシーバが鼓膜のすぐそばで音を発生させるので、クリアな音が鼓膜に届きます。

↓詳しくはこちらの記事を参考にしてください

1-4 3つのタイプの比較

補聴器の主な3タイプを比較してみましょう。

| 耳あな型 | 耳かけ型 | RIC型 | |

| 装着方法 | 本体を耳あなに挿入する | 本体を耳の後ろにかけ、チューブ先端の耳せんを耳あなに挿入する | 本体を耳の後ろにかけ、レシーバーを内蔵した耳せんを耳あなに挿入する |

| 特長 |

|

|

|

| 知っておきたい点 |

|

|

|

↓こちらの記事を参考にしてください

2 耳かけ型補聴器の構造と仕組み

いよいよ耳かけ型補聴器の詳しい解説です。

まずは、耳かけ型の構造と、増幅した音を耳に届ける仕組みを見てみましょう。

2-1 耳かけ型補聴器の構造

補聴器本体部分

耳の後ろに置くように装着します。ここに補聴器のほとんどの機能が収納されています。

- 周囲の声や音を拾うマイク

- 取り込んだ音のアナログ信号をデジタル信号に変換し、増幅や加工などの処理を行った後、アナログ信号に再変換するアンプ

- 補聴器の動力源である電池 など

イヤフック

補聴器本体と一体になった耳にかける部分。

耳の上のカーブに沿うような形状になっており、フックの先端に音の通り道であるチューブを装着します。

チューブ

補聴器本体と耳せんをつなぐ管状のパーツです。レシーバーから出た音を耳せんに伝える通り道の役割を果たします。

フックの先端から耳あなの位置に合わせて長さを調節する必要があります。

チューブにはいろいろな太さがあり、目立ちにくい細いチューブもあります。

耳せん(イヤチップ・イヤモールド)

耳のあなに挿入するパーツ、いわゆる耳せんのことです。

補聴器から出た音はチューブを通って、耳あなに挿入された耳せんから鼓膜に届きます。

耳せんにもいろいろな種類があります。

- 耳のあなのサイズや聞こえの状態に合わせて、豊富な種類のなかから選択する既製の耳せん・イヤチップ

- 耳あなの形状に合わせてオーダーメイドで作成するカスタムイヤチップ・イヤモールド

オーダーメイドで作成した方がより耳にぴったりフィットするので、難聴の程度が重い場合などに対応しやすくなります。

2-2 耳かけ型補聴器の仕組み

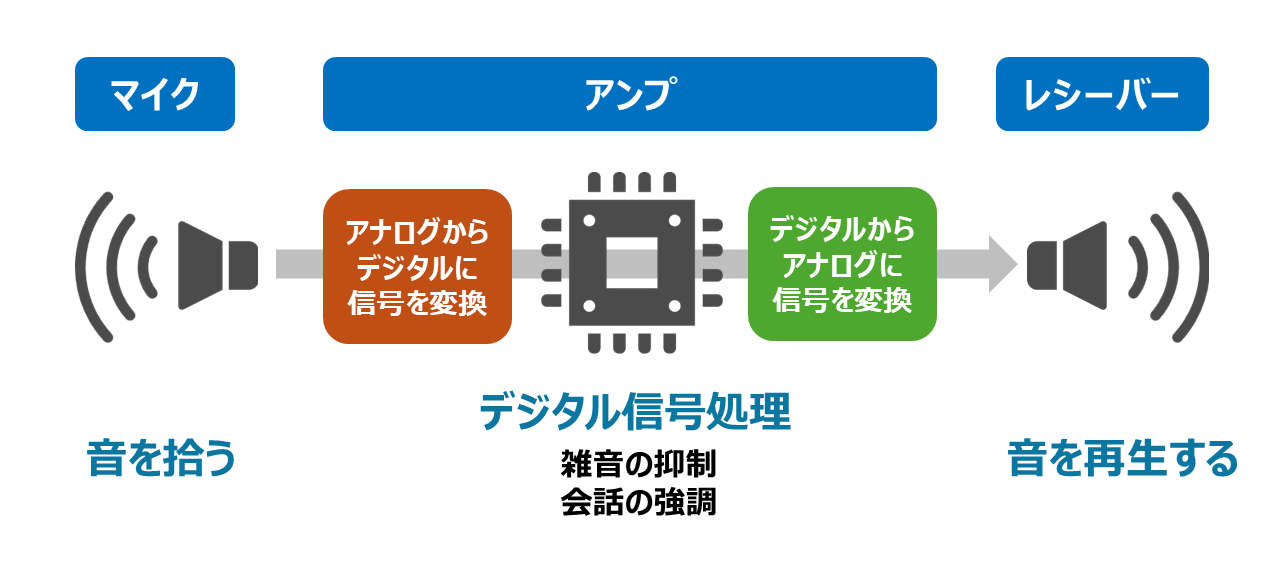

マイクが音を拾う

補聴器に搭載された超小型のマイクが周囲の声や音を拾います。

2つのマイクを搭載することで、音を拾う範囲を調整したりすることができるモデルもあります。

アナログ信号をデジタル信号に変換する

マイクが取り込んだ音のアナログ信号を、デジタル信号に変換することで、音の分析や加工などの高度な処理が可能になります。

デジタル信号処理を行う

補聴器のアンプには高性能のマイクロチップが搭載され、デジタル変換された信号の処理を行います。

補聴器に入ってきた音の大きさ、高低、方向などを分析し、不要な雑音を抑制しながら、ユーザーの聴力や聞こえ方の状態に合わせて、会話音声など必要な音を強調するといった複雑なプロセスを瞬時に行います。

処理したデジタル信号をアナログ信号に再変換する

マイクロチップによって加工・処理されたデジタル信号を再びアナログ信号に変換します。

レシーバーが音を再生する

再変換されたアナログ信号は、レシーバーから音声として出ます。

その音がフック、チューブ、耳せんを通して鼓膜に届けられます。

3 耳かけ型が向いている人とその理由

耳かけ型補聴器はどんな人に向いているのでしょうか。その特長と合わせて解説します。

3-1 難聴の程度が重い人

耳かけ型補聴器の特長のひとつが、大きな出力を出せることです。

そのため、できるだけ音を大きく増幅して届ける必要のある、高度や重度の難聴の人にも対応することが可能です。

また、幅広い聴力に対応することができるため、聴力の低下が進行した場合でも、同じ補聴器を継続して使用できる可能性が高くなります。

↓こちらの記事を参考にしてください

3-2 仕事をしている人や、複数で会話をすることが多い人

耳かけ型には、マイクが音を拾う範囲を自動的に調整する指向性など、会話の聞き取りをサポートする機能を搭載したモデルが多く存在します。

そのため、会議や集まりといった複数の人と話す機会が多い人に適しているといえます。

3-3 自分で音量などを操作したい人

耳かけ型にはボリュームやプログラムボタンを搭載しているモデルが多いのも特長です。

自分で音量を調整できたり、プログラムを切り替えたりすることができるので、自分の好みや周囲の環境に合わせて聞こえ方を変えることができます。

3-4 補聴器を失くす心配がある人や細かい作業が苦手な人

耳あな型などに比べて、補聴器本体がそれほど小さくないので、補聴器を失くす心配が少なくなります。

また、電池交換など、手先の細かい作業が苦手な人でも比較的扱いやすいといえます。

3-5 できるだけコストを抑えたい人

一般的に、耳かけ型は比較的安価なモデルからラインナップされています。これは、耳型を採取してオーダーメイドで作成する必要がないなど様々な理由があります。

また、大容量の電池を使用でき、電池寿命が長いのでランニングコストを抑えられるというメリットもあります。

3-6 補聴器でもおしゃれを楽しみたい人

最近の耳かけ型補聴器にはカラフルなカラーのモデルも増えてきました。

髪や眼鏡の色に合わせたり、目立つカラーでアピールしたりとアクセサリー感覚で補聴器を選ぶこともできますね。

4 耳かけ型補聴器について知っておきたいこと

耳かけ型補聴器が欲しいと思いましたか?ここからは、耳かけ型補聴器を検討する上で、事前に知っておいていた方がいいことをご紹介します。

4-1 目立ちやすい

耳あな型やRICタイプと比べると、どうしても補聴器本体のサイズが大きくなります。

耳の後ろにかけて装用するために、特に髪が短い場合は、横や後ろから補聴器が見えやすくなってしまいます。

また、装着するチューブの太さによっては、目立ってしまう可能性があります。

できるだけ補聴器をつけていることを知られたくないという人は、違うタイプを選んだ方がいいかもしれません。

4-2 眼鏡やマスクと干渉することがある

補聴器本体を耳の後ろに置き、そこからチューブを耳のあなに伸ばすので、マスクのひもに補聴器が引っかかったり、眼鏡を外す時に補聴器がずれてしまったりすることもあります。

こうしたことが頻繁にあると、補聴器をつけることが煩わしくなってしまう恐れがあります。

4-3 屋外で風の音が気になることがある

補聴器本体を耳の上に置くということは、内蔵されている「マイク」、耳の上に存在することになります。

そのため、風の強い時などは、「ザーッ」という風切り音が気になることがあります。

ゴルフやジョギング、庭仕事など、屋外での活動が多い人は知っておきたいポイントです。

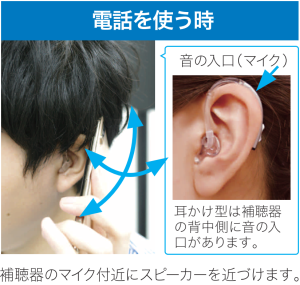

4-4 電話が使いにくいことがある

補聴器のマイクが耳の後ろに位置するので、電話をする時は、受話器を耳あなではなくマイクの位置に合わせる必要があります。

最初はうまく聞こえなくて戸惑うでしょうが、慣れれば自分の聞きやすい位置を見つけられるようになるので大丈夫です。

またスマートフォンの場合、スマートフォンから補聴器に音を直接飛ばすことができる場合もあります。

↓こちらの記事を参考にしてください

4-5 汗や湿気に注意が必要

耳の後ろは汗をかきやすいため、耳の後ろに装着する耳かけ型補聴器は汗の影響を受ける恐れがあります。

特にスポーツをする時や夏場などは注意が必要です。

補聴器を外した時は乾いた布で補聴器を拭く、使用しない時は乾燥器に入れるなどこまめにお手入れするようにしてください。

5 新しいタイプの耳かけ型

最近では、耳かけ型補聴器のメリットは活かしながらも、これまでは弱点だった点を補うような新しい補聴器も登場しています。

5-1 RIC型

耳かけ型の一種ともいえるRIC型は、サイズが大きくて目立ちやすいという従来の耳かけ型補聴器の気になる点を克服した、新しい形状の補聴器です。

音を出す部分「レシーバー」を本体から分離し、耳のあなに収めるイヤチップに内蔵することで、耳の後ろに装着する補聴器本体のサイズを小型化すること成功しています。

↓こちらの記事を参考にしてください

5-2 充電式の耳かけ型

耳かけ型補聴器の大きな特長の一つが電池寿命が長いということですが、充電式の耳かけ型も最近人気を集めています。

電池を買いにお店に行く必要がなく、電池交換の手間もいらない充電式。1回の充電で長時間使えるものが多く販売されています。

夜寝る時に充電器にセットしておけば、翌日は電気切れの心配をすることなく使い続けることができるので、特に旅行や外出の際には便利です。

↓こちらの記事を参考にしてください

5-3 細いチューブ

耳かけ型補聴器が目立つ理由の一つに、チューブが太いから、というものがあります。

このチューブには細いタイプもあるので、そちらを使用することで目立たなくすることができます。

ただし、聴力や補聴器の器種によっては、細いチューブが使用できないケースもあるので、お店で確認するようにしましょう。

5-4 多彩なカラーバリエーション

「補聴器は目立つ、年よりっぽい」というネガティブな先入観は、「補聴器=肌色の耳かけ型」というイメージが多くの人に定着していることが原因かもしれません。

しかし、最近の耳かけ型補聴器はカラーのバリエーションが豊富になってきました。

ベージュ系だけでなく、黒や茶色などの髪色に近い色から、ゴールドやシルバー、青や赤などのビビッドなカラーまで、好みに合わせて幅広い選択肢から選べるようになりました。

5 耳かけ型の代表的な補聴器

各メーカーの代表的なモデルを価格帯も含めて紹介します。

もし耳かけ型の補聴器が気になっているのなら、ぜひ補聴器のお店で現物を見てみてください。

ほとんどの補聴器販売店で、複数の耳あな型補聴器を扱っているはずです。

お試しレンタルができる販売店も多くありますので、実際の生活で試してみてくださいね。