目次

1. はじめに

最近、街中で「骨伝導イヤホン」をつけている人、見かけませんか?

耳を塞がないのに音楽が聞けるあのイヤホン、すごく便利だと言われています。騒がしい電車の中でも音楽が聞こえ、同時に周りの音が聞こえるし、ランニングや自転車通学にも最適ですね。

でも「骨伝導イヤホンは耳にやさしい」って本当?普通のイヤホンと何が違うの?

骨伝導イヤホンは耳にやさしいかについて、答えはYESでもNOでもなく「使い方次第」。

耳を塞がないため、耳の負担は減ります。しかし、音量を最大まで上げて長時間使用すれば、普通のイヤホン同様に難聴のリスクがあります。

骨伝導イヤホンを検討されている方、買う前に知っておくべき、メリット・デメリットをわかりやすく紹介しますので、ぜひご一読ください。

2 . 骨伝導イヤホンの原理

2.1 「骨伝導」とは何か?

「骨伝導」という言葉、難しそうに聞こえますが、実はとっても身近な現象なんです。

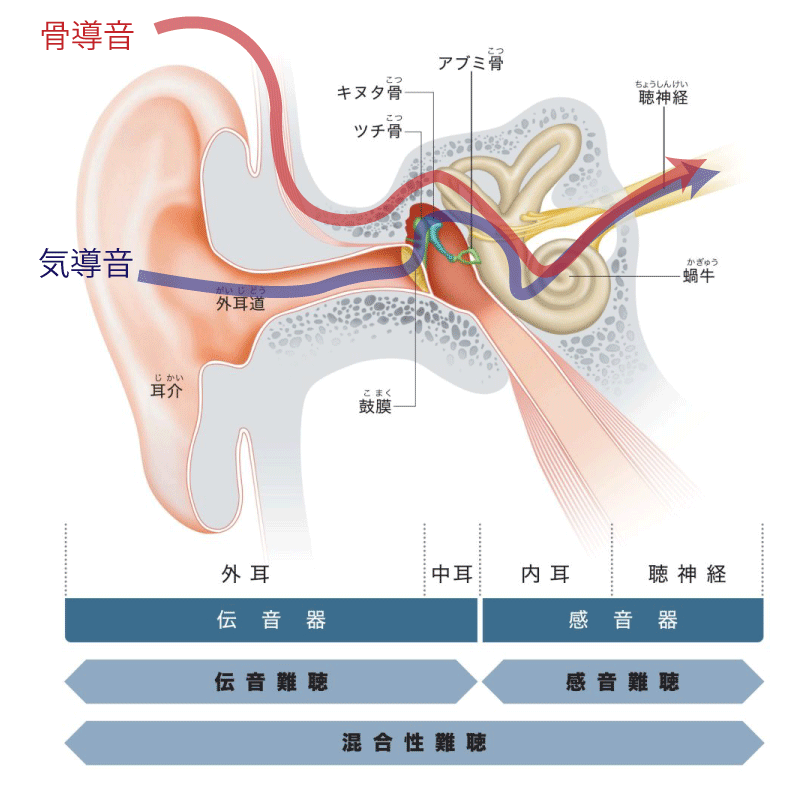

普段私たちが聞いている音は、「気導(空気伝導、Air conduction)」という一番オーソドックスな方法で聞こえてくるのがほとんどです。

「気導」とは、音が「空気の振動」として伝わってくる方法。

スマホのスピーカーも、友達の声も、街中の騒音も、音の発生元が空気を震わせて、その震えが耳あなを通って鼓膜に届き、鼓膜が震え、内耳という場所で音としてとらえられます。

一方、骨伝導(Bone Conduction)とは、音が頭蓋骨を震わせ、その振動が直接内耳に伝わる方法です。

要するに、「気導」は音の王道ルート、「骨伝導」は裏道ルートってイメージですね!

私たちが普段、自分の声を聞くとき、実はこの骨伝導と空気伝導の両方を組み合わせて聞いています。

骨伝導イヤホンは、この「骨伝導」のメカニズムを応用したものです。

2.2 従来のイヤホンとの違い

普通のイヤホンは、「空気の振動」を耳の穴の中という至近距離で直接発生させている装置です。

イヤホンのスピーカーから発せられた音が、耳の中の空気を振動させ、耳あな→鼓膜→中耳→内耳という経路で音を伝えます。

イヤホンからの音をしっかりと届けるために、多くの場合耳あなをふさきます。そのため周囲の音が聞こえなくなるという特徴があります。

一方、骨伝導イヤホンは、振動子(トランスデューサー)を側頭骨(耳の前の骨)に当て、その振動を直接内耳に伝えます。

骨→内耳という経路のため、耳を塞ぐ必要がなく、音楽を楽しみながらも周りの会話や環境音は自然に聞こえるという、最大の特徴が生まれるのです。

これがランニングや通勤・通学で安全と言われる理由です。

2.3 要注意! 骨伝導イヤホンでも聴力は低下する可能性が

「耳を塞がないから耳に優しいんでしょ?」と思いがちですが、それは半分正解で半分不正解です。

確かに、骨伝導イヤホン耳を塞がないため、耳への圧迫や外耳炎のリスクは減らせます。

でも、難聴のリスク自体は、普通のイヤホンと同じということを忘れないでください。

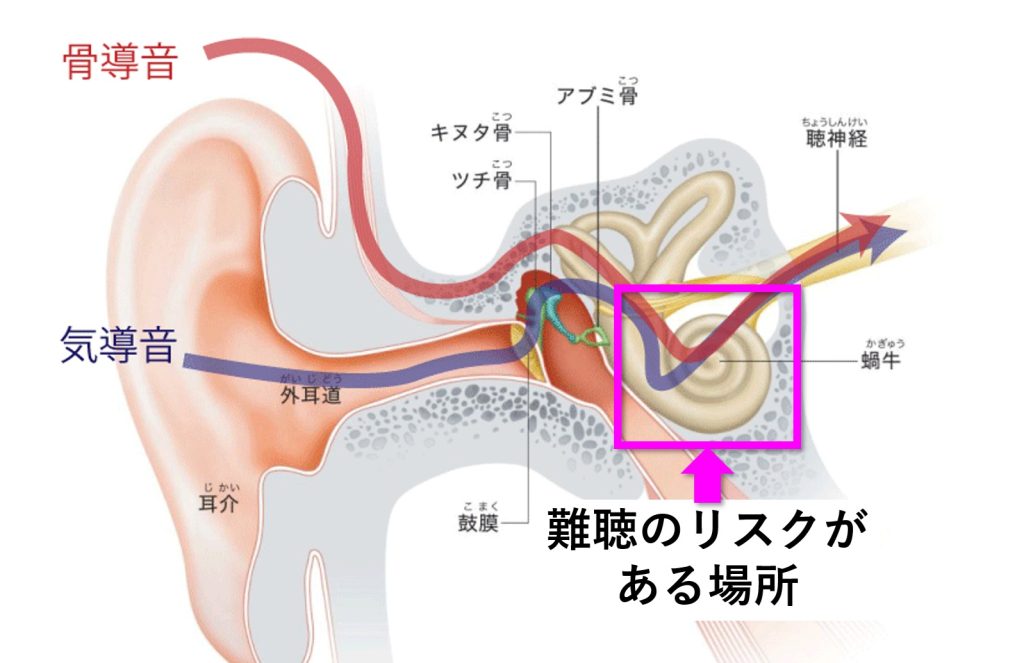

「難聴のリスク」は、多くの場合耳あなや鼓膜などの浅い部分にあるのではなく、もっと奥深くの器官で発生します。

耳の奥にある器官、内耳の中に「蝸牛(かぎゅう)」という部分があります。

ここには「有毛細胞」というデリケートな細胞があって、この細胞が振動を電気信号に変えて脳に届けています。

この細胞は、「大きな振動やエネルギー」に長時間さらされると、ダメージを受け、二度と再生できません。

この有毛細胞がダメージを受けることこそが、最大の「難聴のリスク」なのです。

実は、気導で伝わってきた音も、骨導で伝わってきた音も、有毛細胞を振動させるのは同じです。

つまり骨伝導イヤホンも、大音量で使い続ければ、その強い振動で確実に有毛細胞を傷め、難聴の原因を作ってしまうのです。

3. 骨伝導イヤホンのメリットとデメリット

骨伝導イヤホンの耳を塞がない設計は、一長一短があります。詳しく紹介しますので、ご自身の使用目的と照らし合わせてご覧ください。

3.1 骨伝導イヤホンのメリット

①周囲の音が聞こえる安全性

骨伝導イヤホン最大の利点は、耳を塞がないため周囲の環境音が自然に聞こえる点です。

「音楽に没頭しすぎて周りが見えなくなる…」なんて悩みから解放されて、日常がぐっと安全で快適になります。

●戸外での運動時:

ランニングやサイクリング中に、車や自転車の接近音などを感知し、安全性を高める一助となる。

●オフィスや作業場:

同僚からの呼びかけや、緊急のアナウンスなどを聞き逃すリスクを低減できる。

●日常的な使用:

駅の案内放送を聞き逃さない、子育て中であれば子供の様子に気を配りながら利用できる。

②耳垢や耳の圧迫感の問題軽減

従来のイヤホンで課題となりがちだった、耳そのものへの物理的な負担が軽減される点が挙げられます。

●長時間使用による耳の痛み

●耳垢が押し込まれるリスクが少ない(耳垢栓塞になりにくい)

●密閉感による不快感

③長時間使用での疲労感軽減

ユーザーによって感じ方に差はありますが、鼓膜を直接振動させない方式のため、長時間の使用においても耳の内部の疲労感を感じにくいという意見があります。

これは、聴覚器官への刺激の方法が異なるためと考えられます。

●耳の内部に圧力がかからない

●音が鼓膜を直接振動させない

●密閉感によるストレスがない

④衛生面での優位性

耳の内部と接触しないという構造は、ジムなど汗をかくシーンで使用する場合、または同じイヤホンを共有で使用する場合などに、以下の衛生面でのメリットがあります。

●耳の中に入れないため清潔

●汗によるイヤーピースの劣化がない

●複数人で共有する際の衛生リスク低減

⑤難聴者の場合

骨伝導イヤホンは、難聴に効果があるわけではなく、また難聴者向けの機器ではないため補聴器の代替として利用することはできません。

ただし一部の難聴、外耳や中耳に原因がある「伝音性難聴」の方の場合に限り、通常のイヤホンに比べ音楽などを再生した際に音を認識しやすいケースはあるようです。

しかし音量を大きくすると、後述する音漏れのデメリットもあります。

難聴の方が骨伝導イヤホンを使用したい時は、専門医との相談することをお勧めします。

実は骨伝導の仕組みを利用した「骨伝導補聴器」もあります。気になる方は下記の記事も合わせてご確認ください。

3.2 骨伝導イヤホンのデメリット

骨伝導イヤホンは万能ではありません。その独特の仕組みゆえに、従来のイヤホンにはないいくつかの弱点があり、合わない人もいることを理解しておくことが重要です。

①音質の限界(特に低音域)

骨伝導技術の物理的な制約から、音質面での課題があります。

- 低音(ベース)の再現性が低いといわれている

- 音が頭の骨を通して直接伝わるため、左右の音が混ざりやすく、音の広がりや立体感(いわゆる臨場感)に欠けると感じる人も少なくない

- 音量を上げると振動が不快に感じる場合がある

- 周囲が騒がしいと音がかき消されやすいといわれている

これらの弱点があっても、ポッドキャストを聞いたり、動画を見るくらいなら十分な性能かもしれません。

ですが、音楽を細部までじっくり鑑賞したい「オーディオマニア」には物足りない可能性があります。

②音漏れの問題

これは大きなデメリットの一つです。機種や音量にもよりますが、大音量で使用すると、周囲の人にも「ブンブン」という振動音が聞こえてしまう場合があります。

ただし、適切な音量調整や、専用の防漏れモデルを選ぶことで軽減することが可能です

- 静かな環境では周囲に迷惑がかかる可能性

- プライバシーが必要な内容や通話には不向き

③フィット感の個人差

振動を伝える部分がきちんとこめかみに当たらないと、音が痩せて聞こえたり、振動が不快に感じたりします。

特に以下の点でフィット感に影響が出やすいです。

- 顔の骨格やサイズ: こめかみの出っ張り方や頭の形は人それぞれ。自分に合った形状のモデル選びが重要。

- メガネやサングラス: フレームの太さや形状によっては、イヤホンと干渉して装着が難しかったり、隙間ができて音が伝わりにくくなる。

- 激しい運動: ランニングなどで汗をかくとずれやすくなり、何度も位置を調整する必要が出る場合も。

④価格の高さ

技術が特殊なため、一般的なイヤホンと比べると価格はどうしても高くなりがちです。

ノイズキャンセリング機能がついた高級イヤホンと同等か、それ以上の価格帯(1万円〜3万円ほど)が相場です。

ただしその分耐久性に優れていたり、高い防水性能を備えたモデルが多いのも事実です。

予算と求める性能のバランスをよく考える必要があります。

4. 骨伝導イヤホンを買うなら

骨伝導イヤホンはその特徴から、特定のライフスタイルやお仕事を持つ人に適しています。

以下の項目に心当たりがあるなら、それはあなたが骨伝導イヤホンの理想的なユーザーである証拠です。

4.1 骨伝導イヤホンが適している人

【カテゴリー1】とにかく動き回る「アクティブ派」

●ランナー / サイクリスト:

道や公園での練習中、後ろからの車や自転車の音を聞き逃さず、安全を確保できます。

●ジムトレーナー / 筋トレ好き:

客の質問や緊急の呼び出しにすぐ応えられるため、プロフェッショナルとして信頼度がアップ。自分のワークアウトに集中しつつ、周りにも気を配れます。

●水泳選手 / スイマー:

防水性能の高いモデルを選べば、プールの中でも音楽でリズムを刻み、練習の質を高められます。

【カテゴリー2】仕事の効率と安全を両立させる「プロフェッショナル」

●建設・工事現場や倉庫作業員:

重機の音や同僚の警告の声を聞き逃すことがないため、事故防止に大きく貢献します。

●警備員:

巡回中でも音楽やラジオを楽しみつつ、不審な物音や市民からの問いかけを敏感にキャッチできます。

●コールセンタースタッフ / カスタマーサービス:

顧客との通話をしながら、隣の同僚と簡単な打ち合わせができるため、業務がスムーズに。

【カテゴリー3】健康と快適さを大切にする「ヘルスコンシャス」

●従来のイヤホンで耳が痛くなる人:

耳を塞がないため、長時間の使用でも圧迫感や痛みが少なくなる可能性が。

●耳あかが詰まりやすいと悩んでいる人:

イヤホンを耳の奥に入れないため、耳あか対策として有効です。

●伝音性難聴でお悩みの方:

※医師の指導のもとで、補聴器の代わりとして利用できる可能性があります。

【カテゴリー4】日常の「ながら使い」を充実させたい「マルチタスク派」

●通勤・通学中のスマホユーザー:

満員電車でも周囲の状況が把握できるため、降りる際の接触トラブルを減らせます。駅の案内放送も聞き逃しません。

●オフィスワーカー:

集中して作業したい時も、同僚に呼びかけられたらすぐに対応できるので安心です。

●子育て中のパパ・ママ:

イヤホンを使いながらでも赤ちゃんの泣き声や危険な音を敏感に察知できるため、育児と自分の時間を両立させる強力な味方になります。

4.2 主要メーカーと代表モデル

●AfterShokz(現Shokz)市場をリードする老舗メーカー。

代表モデル:

OpenRun Pro:高音質モデル

OpenSwim:水泳専用

OpenComm:ビジネス向け

●Haylou コスパに優れた中国メーカー。

代表モデル:

Haylou PurFree

Haylou Bone Conduction

●Vidonn スポーツ向けモデルが充実。

代表モデル:

Vidonn F1

Vidonn X6

●Philips 家電メーカーならではの信頼性。

代表モデル:

Philips TAA6606

Philips TAN6605

4.3 購入時のチェックポイント

購入を検討する際は、自身の使用シナリオを明確にし、店頭での試聴や返品保証のある販売網を活用しながら、最適なモデルを見つけてください。

骨伝導イヤホンの特徴を理解し、適切に使用すれば、従来のオーディオデバイスでは得られなかった新しい体験ができるはずです。

- □使用目的を明確に:スポーツ、業務、日常用で最適なモデルが異なる

- □重量:30g~40gが一般的、軽いほど負担少ない

- □お試し期間や返品ポリシー:フィット感は個人差が大きいため重要

- □保証期間:メーカー保証の内容を確認

5. イヤホン難聴を予防するための正しい使い方

「骨伝導イヤホンは耳に優しい」は半分ホントで半分ウソ。使い方を間違えると「イヤホン難聴」になる可能性があります。

そのことを常に頭に入れて、次のポイントを守って快適に使いましょう。

骨伝導イヤホンを使うときに注意すること!

- 音量は最大でも60%まで!「60/60の法則」を意識せよ(60%の音で60分聞く→10分休憩)

- 騒がしい場所での使用はなるべく避ける

- 「聞こえにくい」は音量アップの合図ではない

- 定期的に耳の安静日を作る

もしもこんな症状が出たら、すぐに使用を中止し、耳鼻科へ

- 耳鳴りが続く

- 話し声が聞き取りづらくなった(聴力の低下)

- 耳の中が詰まった感覚(耳閉感)がある

一般的なイヤホンとの違いを考慮して、下記点にも注意を

- 正しい位置に装着する(頬骨に密着させる)

- 騒がしい場所では無理に使わない(音量上げがち)

- 振動による違和感を無視しない(異常を感じたらすぐ休む)

イヤホン難聴を予防する方法について、さらに詳しくはこちら

6. よくある質問(FAQ)

Q: 骨伝導イヤホンは健康に悪影響ありませんか?

A: 適切な音量で使用する限り、聴覚への悪影響は従来型イヤホンより少ないとされています。ただし、長時間の高音量使用は避けてください。

Q: 片耳だけの使用は可能ですか?

A: 技術的には可能ですが、両耳使用を前提に設計されているため、音質や体験が大幅に低下します。

Q: 補聴器として使えますか?

A: 医療機器として認可を受けた製品でない限り、補聴器の代わりには使用できません。難聴の方は専門医に相談してください。

Q: メガネと併用できますか?

A: 多くのモデルで可能ですが、テンプル(つる)の太さによってはフィット感が悪くなる場合があります。試着をおすすめします。

Q: 子供に使わせても大丈夫ですか?

A: 子供用に設計されたモデルでない限り、頭部のサイズが合わず、適切な音伝導が得られない可能性があります。

7. まとめ

ここまでのポイントを一言でまとめると、骨伝導イヤホンはあなたの「ライフスタイル」で選ぶべし

- 最大の強みは「開放感」。周囲の音が聞こえる安全性は、運動や仕事、子育て中のマルチタスクを強力にサポート。

- 耳を塞がないため、圧迫痛や耳垢が詰まるリスクが軽減され、快適で衛生的。

- しかし、物理的な限界から、低音の再現性や音の立体感に欠け、大音量では音漏れするという弱点も。

- そのフィット感や音の聞こえ方は個人差が非常に大きいため、購入前に試すか返品保証があることが理想。

何よりも、耳を塞がなくても、音量次第では難聴のリスクがあることを忘れず、適切な音量と使用時間を守ることが絶対条件です。

つまり、骨伝導イヤホンは「全ての人に最高」なイヤホンではなく、「特定のニーズを持つ人に最適」な選択肢です。

あなたの日常のシチュエーションと、何を最も大切にするのか。その基準で選べば、きっと最高の相棒が見つかります。