はじめに:愛情を込めた贈り物を成功させるために

敬老の日は「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」趣旨の祝日です。

大切な家族の健康と幸せを願う気持ちから、最近では補聴器をプレゼントとして考える人が増えています。

「最近、おじいちゃんの耳が遠くなって…」「テレビの音量が大きすぎて心配」「もっといっぱいおしゃべりしたい」。

そんな家族の愛情から生まれる補聴器のプレゼント。その気持ちはとても素晴らしいものです。

しかし、補聴器は他の贈り物とは少し違う特別な配慮が必要な品物でもあります。

この記事では、お店で売っている高性能な補聴器をプレゼントするコツをお伝えします。

正しい知識と適切な方法で贈ることで、あなたの愛情が確実に伝わり、ご家族により豊かな生活をプレゼントできるでしょう。

目次

1 まず知っておきたい重要な現実

補聴器プレゼントの厳しい現実

実は、補聴器をプレゼントしても結局使ってもらえなかった、という人が少なくない数いると思われます。

これは決して、補聴器自体に問題があるわけではなく、適切な手順を踏まずにプレゼントしてしまうことで起こる問題なのです。

なぜ失敗してしまうのか?

本人の意思の重要性

本人が補聴器を必要と感じ、使う意欲があるかどうかが、成功の最も重要な要素です。

そのため、本人にその意思がないのにプレゼントしても、結局使わずにタンスの肥やしになってしまうことも多くあります。

個人差の大きさ

補聴器を使うためには聴力検査(測定)が必要で、人によって聞こえにくさの度合いが全く違います。

視力に個人差があるように、聴力も一人一人異なります。

メガネを買うときは個人の視力などに合わせるように、補聴器はその人の聴力などに合った器種を選ぶ必要があります。

調整とアフターケアの必要性

補聴器は購入して終わりではありません。個人の聴力に合わせて補聴器の音の設定を細かく調整し、定期的なメンテナンスが必要な精密機器です。

購入後も定期的にお店に行く必要があるので、交通手段などのサポートが大切です。

よくある失敗パターン

本人が必要性を感じていない:

家族が心配していても、本人は「まだ大丈夫」と考えている場合

聴力などに合っていないものを贈ってしまう:

驚かせたい気持ちから事前相談なしで贈り、サイズや機能が合わない

アフターケアの不備:

購入後のサポート体制が整わず、問題が生じても解決できない

2 成功する補聴器プレゼントの4つのコツ

コツその1:モノを贈るのではなく、一緒に体験することを贈る

補聴器販売店に一緒に行き、一緒に説明を聞いて補聴器を選び、補聴器に慣れる期間も使いこなせるようにサポートし続ける。

この「一緒に補聴器を」の体験自体を「プレゼント」としてはどうでしょうか。

コツその2:本人との心のこもった対話

まずは本人と率直に話し合いましょう。「私が」困っているからではなく、「あなたと一緒に」もっと楽しい会話ができるように、「あなたが」テレビをより楽しめるように、といったポジティブな表現で、補聴器について話してみてください。

コツその3:最近の補聴器について説明する

もし本人が補聴器装用を渋っているのなら、それは「補聴器」のイメージが昔のままだからかもしれません。

最近の小さく目立たない、スタイリッシュな補聴器の情報をぜひ見せてあげてください。

コツその4:受け入れられやすい工夫を

子供のころ、「肩たたき券」を贈ったことはありませんか?それを模して、「補聴器体験ご招待券」「新しい聞こえ方サポートチケット」などにしてみるのはどうでしょうか。

他にも、感謝状の副賞のようにするなど、ユーモアあふれる自作のものと一緒に贈ってみるのも面白いかもしれません。

お孫さんからプレゼントしてもらうなど、それぞれのご家庭で色々と工夫してみてください。

3 プレゼントまでの具体的なステップは

補聴器プレゼントを成功させるために、それぞれのステップで何をするのか具体的にお伝えします。

参考になる記事へのリンクも貼ってありますので、詳しくはそちらも確認してください。

Step 1:周囲と認識を合わせる

本人の周囲の人(同居している家族など)と一緒に、補聴器をプレゼントすることについて話し合いましょう。

本人にとって補聴器は必要か?本人は受け入れてくれるだろうか?

購入後もサポートが必要になります。店に通う際の交通手段なども事前に検討しましょう。

Step 2:お店を探す

本人に伝える前に、まずは近隣にお店があるか検索しましょう。今後長く通うことになるので、便が良い場所がよいでしょう。

できれば補聴器販売の経験が深い販売店を探すようにしましょう。

こちらから補聴器のお店を検索することができます↓

Step 3:伝え方を工夫する

どのように伝えれば本人が受け入れやすいかを検討しましょう。

難聴を放置しない! 家族を説得する方法と補聴器以外の対応策の3つのポイント

Step 4:本人に伝える

本人に補聴器をプレゼントしたいことを伝えましょう。言葉を選んで、心を込めて伝えましょう。

Step 5:心の準備と対話

本人がすぐに受け入れるのが難しそうな場合は、いったん間を取りましょう。

本人が納得するまで待ったほうがよい場合も多くあります。

Step 6:予約してお店へ

本人の意思が決まったら、お店に予約を取りましょう。

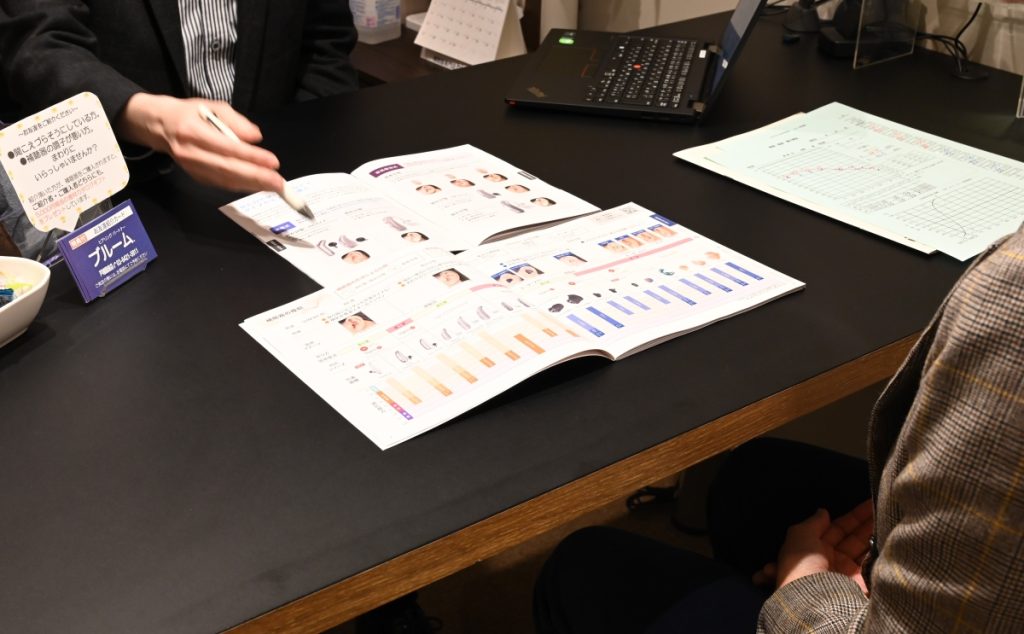

来店時には本人と一緒に行き、一緒に説明を聞いて、ご自身も補聴器についての理解を深めてください。

お店に行く前に、耳鼻咽喉科で診察を受けることもお勧めします。本人の納得度が上がるかもしれません。

難聴かもと思ったら耳鼻科に行くべき3つの理由。治療法や対策も

Step 7:体験・試聴期間

お試し用の補聴器を数日~数週間レンタルし、実際の生活の中で一緒に使ってみましょう。使い方などをしっかりとサポートしてあげます。

補聴器のレンタルとは?3つのメリットと費用相場・活用方法まとめ

Step 8:購入

本人が納得したら、補聴器を購入します。プレゼントにするのなら、もちろん支払いは負担します。

補聴器の相場ってどれくらい? おトクな買い方から自分に合った補聴器選びまで徹底解説!

Step 9:アフターフォロー

買った後も寄り添ってフォローしましょう。お店に通うときはなるべく一緒に行くことをおすすめします。

4 おすすめの補聴器の選び方

「敬老の日だから、高齢者だから、この補聴器がおすすめ」というのは、基本的にはありません。

補聴器には多くの種類がありますので、次のポイントを押さえて選んでください。

補聴器は種類が豊富

補聴器のラインナップはとても豊富です。ブランドが多くあり、それぞれ数多くの器種を展開しています。

選ぶ時は、難聴度合いや耳の形、ライフスタイルなど、複雑な条件を吟味したうえで選択することになります。

大切なのは、「本人が気に入っているか」です。気に入った補聴器なら、積極的に使おうという気にもなりやすいでしょう。

お店の人と一緒に選ぶ

補聴器選びは複雑なので、信頼できる補聴器販売店で、販売員の人としっかりと相談してください。

特に重要なのが、本人がどのような場面で困っているのか、どのような場面で補聴器のサポートが必要なのかを明確にすることです。

販売員さんがいろいろと質問してくれるでしょう、それに対しては基本的に本人が答えることになります。

本人が伝えきれないことがあるようならサポートしてあげるとよいでしょう。

必ずお試し期間を

買ったけど使えなかった、ということがないように、購入前にお試し期間を設けることをお勧めします。

多くの補聴器販売店では、購入前に数日~数週間補聴器を貸し出してくれるので、自宅やよく行く場所で使ってみてください。

補聴器のレンタルとは?3つのメリットと費用相場・活用方法まとめ

5 補聴器の価格帯

お店で購入するタイプの補聴器は、平均購入価格が1台15万円程度*とされています。(*JapanTrak2022)

これはあくまでも平均値で、それより安いもの、高いものと様々な補聴器が販売されています。

価格の違いは、主に「搭載されている機能の数や、性能の差」です。

価格帯別に3種類に分けてみましたので、参考にしてください。

エントリークラス 5万~15万円

いわゆる「初心者」向けに位置付けられており、騒音制御やハウリング抑制など、補聴器の基本的な性能が搭載されています。

家の中での会話など、限られた場面で使うことが多い方におすすめです

ミドルクラス 15万~30万円

エントリークラスにさらに高性能な付加機能が追加され、性能がより高くなっています。

また、充電モデルやBluetooth接続機能が付いているものもあります。

外出や趣味・仕事の場面など、様々な環境で使う方にはこちらのクラス以上をおすすめします。

ハイエンドクラス 30万~50万円

各メーカーの最高性能・機能がフルに搭載され、様々な状況に応じて自動的にユーザーが一番楽に聞こえるようにしてくれます。

紛失補償や保証期間が通常より長いなど、追加サービスがある場合もあります。

詳しくは:補聴器の相場ってどれくらい? おトクな買い方から自分に合った補聴器選びまで徹底解説!

他にも、毎月数千円~を支払って補聴器を使う月額定額プラン(サブスク)という方法もあります。

6 よくある質問と答え

Q: 本人が「必要ない」と言って嫌がる場合はどうすれば?

A: 無理強いは禁物です。まずは聴力検査だけでも受けてもらうのはどうでしょうか。

「健康チェックの一環として」と説明し、現状を客観的に把握してもらうことから始めましょう。

Q: 予算はどのくらい必要ですか?

A: 両耳で20~60万円程度が一般的です。ただし、本人の聴力の状態や希望する機能によって大きく変わるため、補聴器販売店の相談が不可欠です。

Q: 保険や助成は適用されますか?

A: 一般的な加齢性難聴(年を取ってからだんだん聞こえなくなるタイプの難聴)の場合、下記になるでしょう。

①健康保険の適用はない

②身体障害者に対する助成は対象外になる場合が多い(より重い難聴度合いの人のための助成だから)

③お住いの自治体によっては補聴器購入に助成がある場合がある

④医療費控除の対象になる

もっと詳しくは:補聴器購入の補助金や助成制度。種類や条件、手続きを詳しく知りたい方に

保険や助成は、その人の難聴度合いや自治体の状況によって大きく変わってきます。

詳しくは補聴器のお店や自治体にご相談ください。

お住いの自治体の助成についてはこちらのページで確認できます。全国自治体の補聴器に関する助成

まとめ:愛情を正しい形で伝えるために

敬老の日に補聴器をプレゼントしたいという気持ちは、ご両親や祖父母の方の聞こえ方のことを大切に思う素敵な気持ちの表れです。

この愛情あふれる想いを、適切な方法で形にして伝えることで、きっと素晴らしい贈り物になるでしょう。

重要なのは、相手の立場に立った思いやりと、専門家との適切な連携です。

補聴器は単なる商品ではなく、その人の生活の質を大きく向上させる可能性を持った特別なツールです。

急がず、焦らず、相手のペースに合わせて進めることで、補聴器は家族の絆をより深める素晴らしいプレゼントとなります。

専門店のスタッフも、そんな家族の想いをサポートしてくれる心強い味方です。

この敬老の日が、あなたとご家族にとって、より豊かなコミュニケーションの始まりとなりますように。

愛情込めて選んだ補聴器が、大切な方の毎日に笑顔と安心をもたらしてくれることを願っています。