聴力が著しく低下している場合には、身体障害者手帳が交付されるケースがあります。

障害者総合支援法には、障害の重さの程度によって、補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。つまり、身体障害者手帳の交付が受けられれば、補聴器を購入する際に助成を受けることができます。

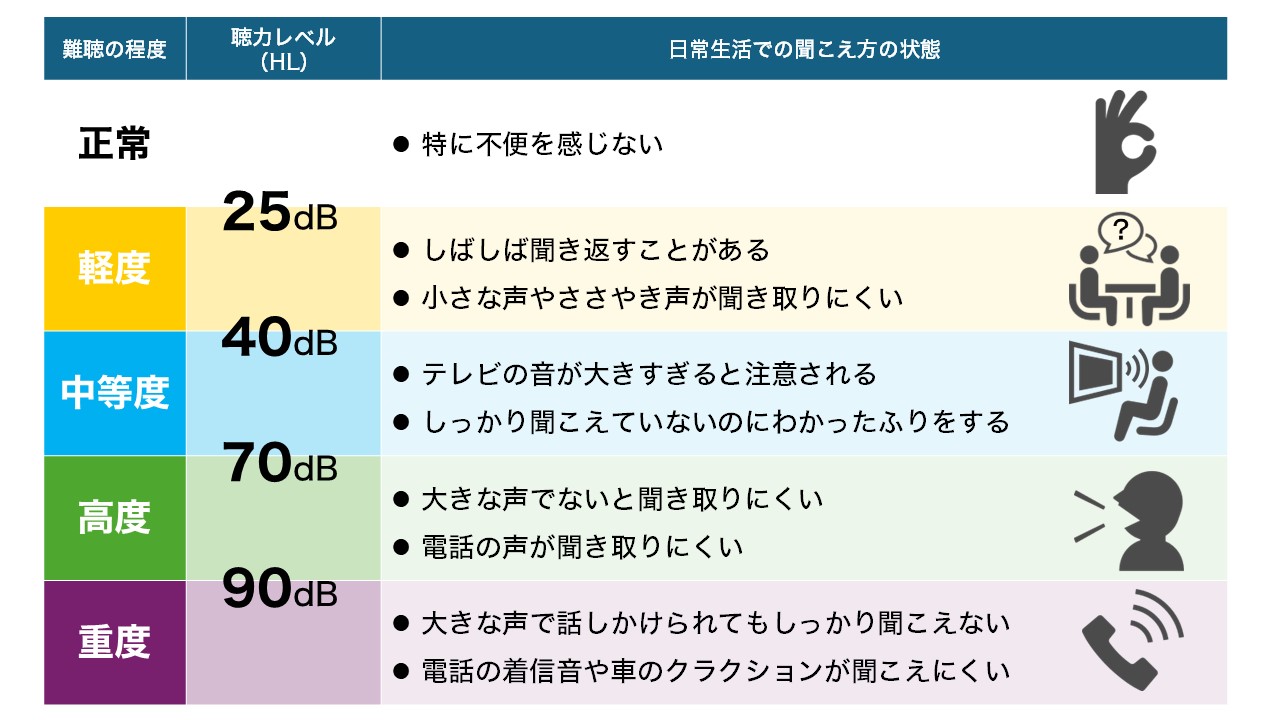

ですが難聴には、比較的軽度のものから重度と呼ばれるものまで、聴力低下の度合いに応じてさまざまなレベルがあります。

ここでは、身体障害者手帳交付の対象となる難聴の程度や、障害者手帳を申請するための手続き方法、実際に補聴器購入の助成制度の内容まで詳しく解説します。

目次

1 障害者手帳交付の条件は?

難聴で障害者手帳を交付されるための条件は、主に聴力の状態や障害の程度に基づいて決まります。

1-1 聴力検査の結果

難聴は、その進行度合いによって「軽度」「中等度」「高度」「重度」の4段階に分かれています。

耳鼻咽喉科で聴力検査(主にオージオメーターという機器を用いた検査)を受け、その結果により難聴の程度が判定されます。

特に「高度」や「重度」の難聴の場合、障害者手帳が交付される可能性が高くなります。

1-2 障害の状態

難聴によって生活に支障が起きているような場合には、障害者手帳の交付の対象になってきます。

たとえば、会話やコミュニケーションに困難が生じている場合や、日常生活で補聴器などを使わないとほとんど聞こえないというような場合が該当します。

2 障害者手帳交付の対象となる聴力

障害者手帳における難聴の障害程度は、「等級」という数字で表されます。

等級は6級、4級、3級、2級とあり、数字が小さくなるほど重度であることを示します。(5級と1級は該当しません)

身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)より

| 級別 | 聴覚障害の状態 | 例 |

| 1級 | 該当なし | |

| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳 全ろう) |

|

| 3級 | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |

|

| 4級 |

|

|

| 5級 | 該当なし | |

| 6級 |

|

|

等級は、耳鼻科での聴力検査の「平均純音聴力」と「最良語音明瞭度」の検査結果によって判定されます。

この検査は、自治体が指定した耳鼻咽喉科判定医で受ける必要があります。

この検査結果を元に、医師が障害者手帳交付の意見書(後述)を記入します。

3 身体障害者手帳を取得するまでの流れ

聴覚障害で身体障害者手帳を申請し、取得するまでの流れは一般的には次のようになります。

STEP 1:お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談

自分が住んでいる自治体の福祉課窓口に行って、身体障害者手帳を申請したい旨を伝え、必要な書類や手続きの方法等について教えてもらいましょう。

障害者手帳交付の申請書も窓口で入手することができます。

聴覚に障害がある場合には、筆談や手話通訳での対応が可能な自治体もあるようです。

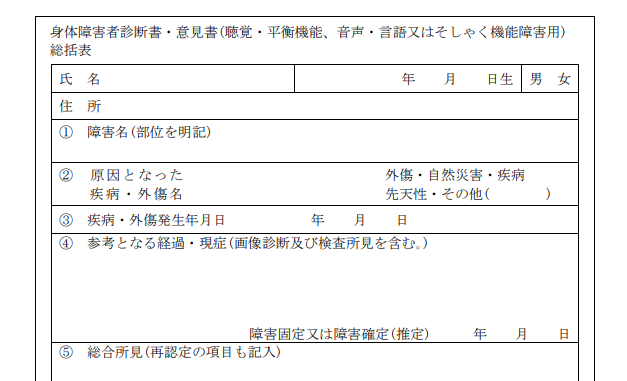

STEP 2:指定の耳鼻科で診察・検査を受け、「診断書・意見書」を作成・交付してもらう

難聴の程度を判定するために、自治体指定の耳鼻科(耳鼻咽喉科判定医)で診断と検査を受ける必要があります。

その結果に基づいて、医師が申請に必要な「診断書・意見書」を作成してくれます。

耳鼻咽喉科判定医とは

身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師です。

医師の指定は、医療機関の所在地別に、都道府県知事(指定都市長、中核市長を含む。)が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います。

身体障害者手帳交付のための診断書・意見書とは

申請者の身体の障害についての状態や等級を医学的に証明・記載したものです。

身体障害者手帳を申請する際に必要な書類で、指定された医師によって作成してもらいます。

【主な記載内容】

- 障害の種類(例:視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など)

- 障害の程度(身体障害者福祉法に基づく等級)

- 発症時期や原因

- 障害の固定性(回復の見込みがあるかどうか)

【作成】

原則として、指定された医師のみが作成できます。

- 総合病院や大学病院の専門医

- 地域の指定されたクリニック等の医師

STEP 3:所定の書類を揃えて、福祉課窓口で申請を行う

医師に作成・交付してもらった「診断書・意見書」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行います。

申請時に必要なものは一般的には以下の通りですが、福祉課に確認するようにしましょう。

- 身体障害者手帳交付の申請書

- 医師に作成してもらった診断書・意見書

- 顔写真

- マイナンバーカード(無い場合は番号が確認できるもの+運転免許証など本人確認ができるもの)

- 代理人が申請する場合には、委任状や代理人の本人確認書類が必要になります

STEP 4:障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付される

提出された書類を元に審査が行われ、障害の等級を決定し、等級に応じた身体障害者手帳が交付されます。

申請から交付までには、およそ1ヶ月~4ヶ月かかります。

診断書・意見書の内容について指定医への確認が必要になる場合や、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や、等級認定に専門審査が必要となった場合などには、より多くの日数がかかります。

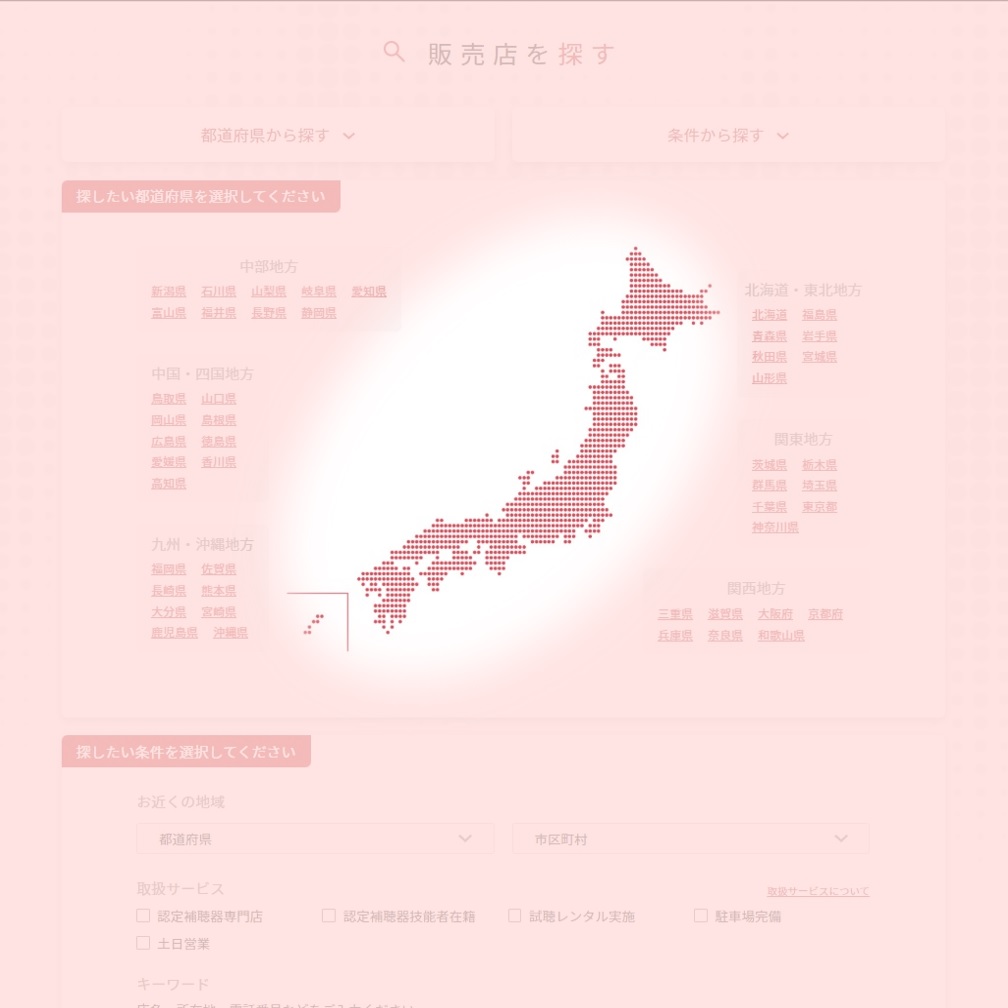

この自治体による助成についてはこちらのページで検索することができます。

4 身体障害者障害程度等級表に応じて受けられる助成

身体障害者手帳を持っている人には、補聴器を購入する際に、障害者総合支援法に基づく国の助成を受けることができます。

難聴の度合いに応じた補聴器が「支給」されます。国が指定した金額の範囲の補聴器なら、補聴器金額の1割を自己負担するだけで補聴器を入手することができます。

この自己負担額は、所得によって変化します。

国の指定よりも高い補聴器を購入したい場合は、差額を自己負担することで購入できます。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひ確認してください。

また、難聴度合いがあまり高くなく、身体障害者手帳の交付対象外となった人に対して、補聴器の購入や修理を助成する制度があります。

自治体が独自に行っているもので、すべての自治体で行っているわけではありませんが、お住いの自治体で助成をしているかどうか、確認してみるのはどうでしょうか。

まとめ

- 聴力の程度や、難聴によって生活に支障が起きているような場合には、聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けられる場合がある

- 問合せや身体障害者手帳交付の申請は、お住まいの自治体の福祉課へ。ここに相談して、必要な書類や手続きの流れを教えてもらうようにする

- 身体障害者手帳の交付を受けるためには、自治体が指定した耳鼻咽喉科判定医で検査を受けて、障害者手帳交付のための診断書・意見書を作成してもらう必要がある

- 申請の際に提出した書類を元に審査が行われ、決定した障害の等級に応じた身体障害者手帳が交付される

- 障害の等級に応じて、支給対象の補聴器や助成金額が異なってくる