車やバスに乗るたびに、「また乗り物酔いしてしまうかも…」 と不安になる方は、大人も子供も少なくないのではないでしょうか。

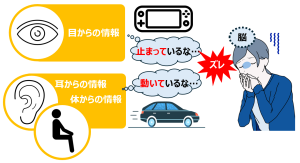

一般的に乗り物酔いは、移動中の目からの情報、耳や身体からの情報、そして脳の処理が噛み合わないときに起こります。

本記事では、耳・脳・視覚の仕組みから原因をやさしく解説し、乗る前の予防、酔ってからの軽減策、酔い止め薬の選び方、難聴者や補聴器ユーザーと乗り物酔いの関係性をご紹介します。

このブログを読んで、乗り物酔いを “耳” から防ぎましょう!

目次

1.乗り物酔いはどんな症状か

車や船、飛行機などの乗り物酔い(医学的には「動揺病」とも呼ばれます)は、乗り物の動きによって引き起こされる吐き気・嘔吐、めまい、冷や汗、顔面蒼白などの不快な症状の総称です。

誰にでも起こりうる生理的な反応で、一般には病気とはみなされませんが、症状がひどい場合には「動揺病」という診断名が付くことも。

2.耳の構造とバランス感覚の仕組み

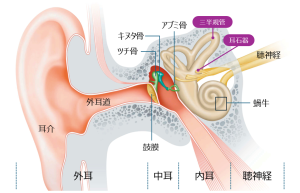

人間の耳は大きく分けて外耳・中耳・内耳の3つの部分から成り、聞こえ(聴覚)とバランス感覚(平衡感覚)の両方に関わっています。

特に乗り物酔いに関係するのが、バランス感覚をつかさどる三半規管と耳石器(じせきき)です。

三半規管と耳石器は、いわば体の「平衡センサー」。

このセンサーが捉えた情報は神経を通じて脳に送られ、視覚からの情報や筋肉・関節の位置感覚と統合されて、姿勢を保ったり自分の動きを把握したりしています。

耳は「聞こえ」だけでなく、バランスを保つ中枢なのです!

3.乗り物酔いが起こるメカニズム

では、なぜ乗り物に乗ると酔ってしまうのでしょうか?

その原因は一言でいうと、感覚情報の不一致による脳の混乱です。

普段経験しないような激しい揺れやスピードを受けると、耳(内耳)から伝わる平衡情報と、目で見る景色の情報に食い違いが生じます。

例えば、走っている車の中で本を読んでいる場合、内耳はカーブや揺れを感知して「体が動いている」と脳に信号を送りますが、目は本のページや車内の静止した景色を見て「周囲は止まっている」と判断します。

このように身体の動きに関する情報のズレが起こると、脳の中枢がパニック状態に陥ってしまうのです。

混乱した信号を受け取った大脳は「これは危険な異常事態だ」と判断して「不快」という警報を発し、その結果、自律神経のバランスが乱れます。

自律神経は血圧や心拍、呼吸、消化などをつかさどっています。

これが乱れると、一時的に吐き気、嘔吐、めまい、顔面の青白さ、冷や汗、あくび、頭痛といった様々な症状を引き起こします。

この症状が「乗り物酔い」です。

4.酔いやすい人・状況の傾向

同じ乗り物に乗っても酔う人と酔わない人がいるように、乗り物酔いの起こりやすさには個人差があります。

これは、乗り物から受ける揺れやスピードなどの刺激に対する耐えられる範囲(限界)が人それぞれ異なるためです。

以下は、耳と脳から考える「乗り物酔いを起こしやすい要因」です。

| 乗り物酔いを起こしやすい要因 | 仕組み |

| 4~12歳の子供(学童期) | 平衡感覚の発達途中で自律神経も不安定なため、乗り物酔いになりやすい傾向があります。 |

| 体調不良・疲労 | 睡眠不足や疲れがたまっていると、自律神経が乱れやすくなります。 |

| 体質・平衡感覚の個人差 | 低血圧の人、前庭(内耳)や小脳の反応が敏感な人は、酔いやすい傾向があります。 |

| 不安・恐怖心 | 乗り物が苦手、酔うのが心配、といった心理的ストレスは自律神経の乱れを招き、酔いやすくなります。 |

| 慣れない動き | 普段経験しない揺れやスピードだと脳が特に混乱しやすく、酔いを誘発します。 初めて通る山道のバスや、遊園地のアトラクションで酔いやすいのはそのためです。 |

なお、20歳前後を境に内耳や小脳の感受性は徐々に鈍くなるので、年齢を重ねると乗り物酔いしにくくなるとされています。

もし成人になってからも頻繁に激しく酔う場合や、以前は平気だったのに最近急に酔うようになった場合は、内耳や脳の病気など他の原因が潜んでいる可能性も否定できません。

必要に応じて専門医に相談しましょう。

5.「耳」から考える、乗り物酔いの予防方法

乗り物酔いを予防するために、乗り物酔いの発生メカニズムに関わっている「耳」から考えてみましょう。

乗り物酔いをしやすい体質を根本から克服するには、揺れやスピードに慣れる訓練や、バランス感覚そのものを鍛えるエクササイズが有効です。

例えば、普段から意識的に乗り物に乗る機会を増やし、徐々に乗車時間を延ばしていきます。

また、日常生活でできる簡単な平衡感覚トレーニングもおすすめです。

トレーニングといっても、例えば 寝返りを打つ動作を繰り返して体位変換に慣れる、足を揃えて立った状態で目を閉じてバランスを取る練習をする、軽くジャンプしたり頭を振るなど、特別なことは必要ありません!

お子さんの場合は、公園のブランコやジャングルジム、滑り台などで遊んで、全身の感覚を刺激するだけでも良い訓練になるでしょう。

6.乗り物酔いの薬も活用しよう

乗り物酔いに悩む方の強い味方が酔い止め薬です。これらの薬はどのように効くのでしょうか?

市販されている酔い止め薬の多くは、抗ヒスタミン薬や抗コリン薬といった成分を含んでおり、乗り物酔い特有の不快な症状を抑えるよう作用します。

具体的には、内耳から前庭神経を介して送られる刺激や嘔吐中枢への信号をブロックし、先述した自律神経の異常な興奮をしずめる効果があります。

その結果、吐き気やめまいを感じにくくしてくれるのです。

多くの酔い止め薬で眠くなる副作用があるのは、このように自律神経や中枢神経の働きを抑える作用によるものです。

薬を上手に使うコツとして、「酔ってしまうかも…」という不安を感じたら早めに薬を飲むこと。

酔い止め薬は予防的に使うほうが効果が高く、症状が出てからでは効きにくくなるからです。

お守り代わりに薬を飲むのもおすすめです。

薬を飲んだという安心感(プラシーボ効果)が緊張を和らげ、結果的に酔い止めに繋がるためです。

上手に薬を活用して、楽しい旅路をサポートしてもらいましょう。

7.難聴者や補聴器をお使いの方へ

当サイトは難聴や補聴器の情報を扱っていますが、「耳の不調」と「乗り物酔い」には関係があるのでしょうか?

結論から言えば、耳(内耳)の状態は乗り物酔いに大きく関係します。

例えば、内耳の疾患(メニエール病、突発性難聴に伴う内耳炎など)で平衡機能が低下していると、普段からめまいやふらつきが起きやすく、乗り物酔いもしやすい傾向があります。

実際、そうした内耳のトラブルが原因で乗り物酔いを繰り返す人は、難聴を合併していることもあります。

大人で急に乗り物酔いがひどくなった場合、耳鳴りや難聴を伴うようなら、一度耳鼻咽喉科やめまい外来で検査を受けてみることをおすすめします。

一方、補聴器そのものが乗り物酔いを引き起こす心配はほとんどありません。

補聴器は音を増幅する機器であり、内耳の平衡システムには直接影響を与えないからです。

したがって、補聴器を装用している方が乗り物に酔ってしまった場合でも、基本的な対処法は一般の方と同じです。無理に補聴器を外す必要はありません。

ただし、補聴器の使い始めた時に、一時的な違和感がある場合があります。

初めて補聴器を装着すると、今まで聞こえていなかった音が急に入ってくるため、「脳」が戸惑ってしまうことがあると言われます。

ですが、繰り返しになりますが原則として、補聴器が原因で乗り物酔いになることはありません。

安心して装用しつつ、前述の様々な酔い対策を実践してみてくださいね。

8.まとめ

耳の仕組みと乗り物酔いの関係について詳しく見てきました。

耳や脳の働きを科学的に理解することで、「もう酔わないぞ!」というコツもつかめたのではないでしょうか。

また、お子さんは乗り物酔いしやすいものですが、さらに移動中にゲームをしたりYouTubeを見たりすると、酔う確率が上がってしまいます。

そのようなお子さんには、ぜひ解りやすい言葉で説明をしてあげましょう。

「〇〇ちゃん(お子さんの名前) の体は車に乗って動いているのに、〇〇ちゃんの目がゲームの画面の中に止まってしまうと、動いている〇〇ちゃんと止まっている〇〇ちゃんが頭の中で喧嘩して、具合が悪くなってしまうんだよ」 など、お子さんも楽しく想像できるような説明がよさそうですね。

お出かけの際には当サイト「きこえナビ」の他の記事もぜひ参考にしてみてください。

皆さんの快適な聞こえと、健やかな旅路を応援しています!

参考・出典

大正製薬 製品情報サイト 「乗り物酔いは出発前の備えが大切」