補聴器を使用していて、「もっと装着感を良くしたい」、「ハウリングが気になる」、「外れやすい」という悩みを感じていませんか?

そんなあなたにおすすめなのが、「イヤモールド」の使用です。

イヤモールド、というものをご存じですか?実は補聴器ユーザーでも知らない人は多くいます。

ですがこのイヤモールド、実は、聴力の程度やお耳の形、補聴器の種類によっては、イヤモールドを使用したほうが良い場合があるのです。

本記事ではイヤモールドの基本的な仕組みから具体的なメリット、作製方法、種類、お手入れ方法まで、詳しく解説していきます。

目次

1 イヤモールドとは

1.1 補聴器をもっと快適にする「耳せん」の進化版

イヤモールドとは、一人ひとりの耳の形状に合わせてオーダーメイドで作製する耳せんのことです。

アクリルやシリコンなどの素材を用いて、一人ひとりの耳の形に合わせて作られます。

特に耳かけ型補聴器(RIC型・BTE型)で使われることが多く、補聴器の音を耳へしっかり届ける重要なパーツです。

耳かけ型補聴器は、もちろん既製品の耳せん(ドーム型など)も使えます。

ですが、人間は一人ひとり耳のあなの大きさや形が異なるので、人によっては既製の耳せんが合わない場合があります。

また、難聴がある程度進行した人にとっては、補聴器の性能を十分に引き出すために、イヤモールドは非常に有効な選択肢となります。

以下のような人にはイヤモールドが特におすすめです:

- 耳の形が特殊で、既製品の耳せんが合わない

- 補聴器がズレたり外れやすい

- ハウリング(ピーピー音)に悩んでいる

- 中等度以上の難聴、特に高度・重度難聴の場合

1.2 イヤモールドを使うメリットとは?

イヤモールドには、既製の耳せんにはないさまざまな利点があります。ここでは主なメリットを詳しくご紹介します。

耳の形にぴったりフィットして外れにくい

イヤモールドは使用者の耳の型を採って作製されるため、耳にぴったりとフィットします。これにより、以下のような利点が得られます:

- 装着時の違和感が少ない

- 激しい動きでも比較的に外れにくい

- 補聴器本体が安定する

特に耳が小さい人や子どもなど、耳せんのサイズで悩んでいる人にとっては、装着の快適性が格段に向上します。

ハウリングが起こりにくい

補聴器のトラブルでよくある「ハウリング」(ピーピー音)は、音が耳から漏れてマイクに再入力されることで起きます。

イヤモールドは耳あなに密着するため、この音漏れを最小限に抑えることが可能。

- 外部への音漏れを防止

- マイクへの音の逆流を防ぐ

- 音質の調整がより柔軟にできる

音質の調整がより柔軟にできる

イヤモールドは単なる「耳せん」ではありません。実は補聴器の音質を調整するための重要なツールでもあります。

イヤモールドでは以下のような微調整が可能です:

- 耳あなに挿入する部分の長さ

- 音道(音が通る道)のサイズと形状

- ベント(通気孔)の有無や大きさ

これらを調整することで、

- 音のこもり感を解消

- 自分の声の響きを自然に

- 周囲の環境音とのバランスを調整

- 高音や低音の聞こえの最適化

等の効果が得られます。特に中〜高度難聴者にとっては、聞こえの質を大きく左右する重要なポイントです。

2 イヤモールドの種類・素材・価格について

イヤモールドには形状・素材ともに様々なバリエーションがあり、使用者のニーズやライフスタイルに応じて選ぶことができます。

ただし、聴力レベル等によって、選べる種類が限られることもあります。

この章では、一般的なイヤモールドの種類を説明します。あなたがどの種類を使えるのかについては、ご自分の希望を補聴器販売店に伝えながら、販売店からおすすめを聞いてみてください。

2.1 形状の種類

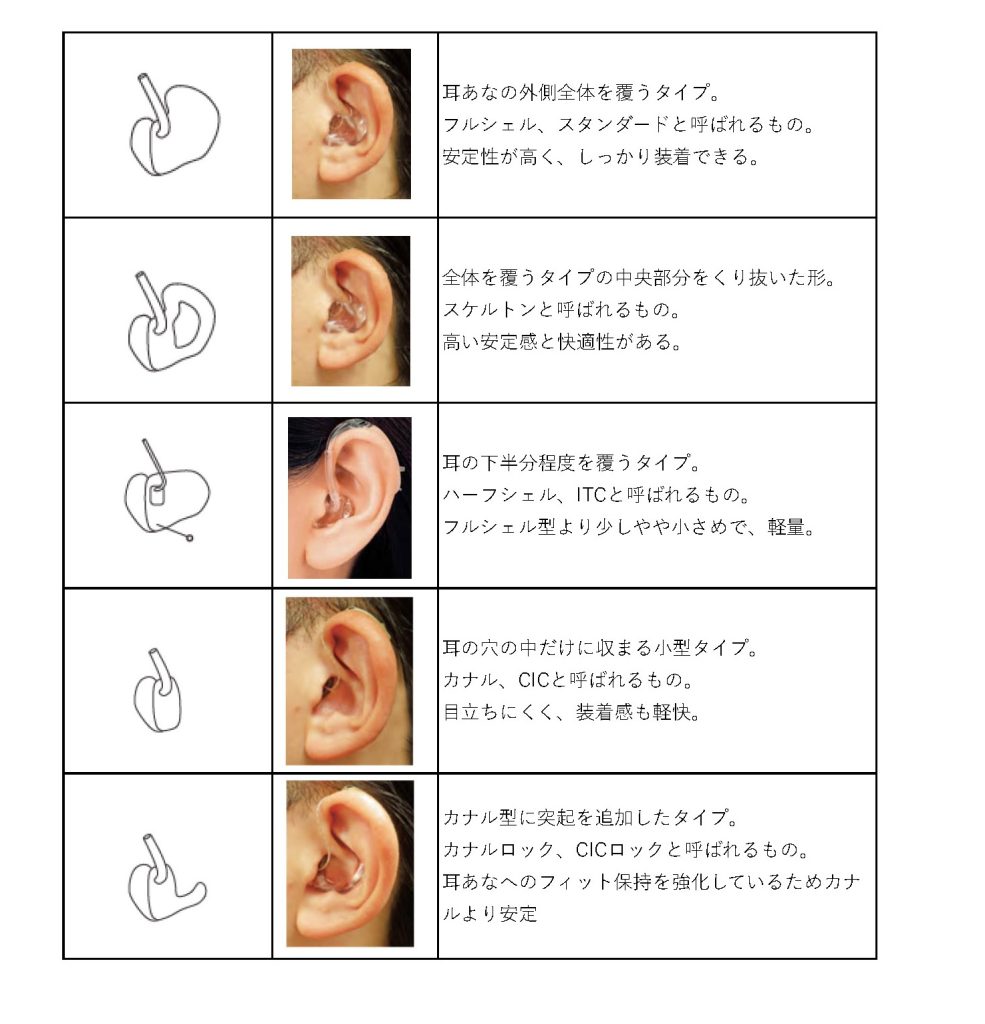

イヤモールドには、見えにくい小さなものから、耳のくぼみをしっかりと覆うようなものまで、様々な形状があります。

メーカーによって、どのような形状があるかが違い、その形状の名称も違います。

下記はその一例です。

2.2 素材の種類

イヤモールドの素材も様々です。どの素材で作るかによって、肌ざわりや着け心地が変わります。

補聴器は肌につける時間が長いため、特に肌が弱い人は、不快感や肌のトラブルを起こす可能性もありますので、負担の少ない素材がおすすめです。

素材ごとにお手入れのしやすさ・耐久性も異なるので、下記を参考に、販売店と相談してみてください。

- 硬質アクリル製:しっかりとした装着感があり、耐久性も高い。手入れもしやすい

- 軟質アクリル製:硬質アクリルよりも少し柔らかく、長時間装着しても痛くなりにくい

- 超軟質シリコン製:一部のメーカーや販売店ではシリコン製の柔らかいイヤモールドも提供

2.3 カラーバリエーション

補聴器メーカーによっては、作れるイヤモールドのカラーも選べます。

見た目の印象や使う人の好みによって選ぶことができるため、機能面だけでなくデザイン性やファッション性も考慮した選択が可能です。

メーカーによって提供されているカラーが違うので、注文時に補聴器販売店のスタッフと相談してみてください。

- クリア(透明): 最も一般的で、目立ちにくいカラー、汚れが見えやすいため清潔に保ちやすい

- 肌色・ベージュ系: 肌に近い色で、やや目立ちにくい。肌の色に合えば非常に自然に見える

- 原色カラー(青・赤・緑・黄 など): 左右で色を変える(例:左=青、右=赤)ことで区別しやすい

また、補聴器販売店やイヤモールド製作業者によっては、少し変わったカラーのイヤモールドも作れます。

- ラメ入り・グリッターカラー 補聴器をファッションとして楽しめる。女性に人気がある

- マーブル・ツートーンカラー 2色以上が混ざったマーブル模様や、上下・内外で色が違うもの

株式会社日本イヤモールドのHP(https://j-earmold.com/)より引用

2.4 価格

メーカーや販売店によって価格設定は異なりますが、多くの場合1万円前後で作成できるようです。

聴力が変化した際に、補聴器自体を買い替えるのではなく、イヤモールドの調整や交換で対応できれば、大きな節約につながりますね。

2.5 どの種類が自分に合う?

イヤモールドはいろんな種類があるため、自分の耳の形、感覚、使う場面(スポーツ・仕事・家庭など)に合わせて、販売店の専門スタッフと相談しながら選ぶのがベストです。

- 聴力(難聴の程度)

- 耳の形やサイズ

- 見た目のこだわり

- 日常の活動量(運動の有無など)

- 装着感の好み(しっかり or 軽く)

- 補聴器の種類

3 イヤモールドの作り方と流れ

イヤモールドは以下の手順で作製されます。

3.1 耳型の採取(インプレッション)

補聴器販売店で、専用の柔らかい素材を耳に流し込み、耳の内側の形を正確に取ります。痛みはなく、数分で完了します。

3.2 メーカーに送付・加工

採取した耳型は専門の工場へ送られ、その型をもとにイヤモールドが作られます。

完成までに1週間前後かかります。

3.3 完成・フィッティング

完成後、補聴器販売店で受け取ります。補聴器に装着され、耳への装着感や聞こえ方を確認し、必要に応じて微調整します。

4 イヤモールドのお手入れ方法・メンテナンス

イヤモールドを長く快適に使うためには、補聴器と同じように毎日のお手入れが重要です。

清潔に保つことで、音の通りが良くなり、耳の健康も守ることができます。

4.1 日常のお手入れ

イヤモールドは毎日補聴器のお手入れの時に一緒に掃除することをおすすめします。

①表面の汚れをやわらかい布で拭き取る

②音の出口(音孔)を専用ブラシで掃除

③耳垢が詰まらないようチェック

補聴器のお手入れについて詳しくは:簡単3ステップで補聴器を清潔に|補聴器お手入れの基本を徹底解説

4.2 定期的なメンテナンス

定期的にイヤモールド専用の洗浄液で洗浄することがおすすめです。洗う場合は、完全に乾かしてから使用してください。

販売店での補聴器のメンテナンスの時に、一緒にクリーニングをお願いすることもおすすめです。

4.3 修理

イヤモールドが壊れた場合の修理は、購入した補聴器店に相談して補聴器メーカーや専門の修理業者に依頼します。

保証期間を設けているメーカーもありますので、その期間中であれば無料修理できる場合があります。

イヤモールドは、素材によって耐用年数が異なります。例えば、やわらかいシリコンは、装用感は良いのですが、寿命が短め(1〜2年)といわれています。

アクリル素材なら10年以上持つものもあります。

5 まとめ

イヤモールドは補聴器をもっと「自分に合ったもの」にするカギです。

既製品の耳せんに比べると、イヤモールドは目立つ場合があります。しかし、耳にぴったりとフィットする装着感とクリアな音響効果は、既製耳せんでは実現できない価値があります。

- 装着感の向上

- 音質の最適化

- ハウリングの軽減

- 日常生活の快適性アップ

補聴器の性能を最大限に活かし、毎日をもっと快適に過ごしたいと考えているのなら、イヤモールドはぜひ一度試していただきたい選択肢です。

興味がある人は、お気軽に補聴器販売店で相談されてみてはいかがでしょうか。