自分や家族の「聞こえ」が以前よりも弱くなったかもしれない――そんな不安を感じたとき、まず知っておきたい指標が聴力レベルです。

聴力レベルを正しく理解すれば、耳の状態を客観的に把握でき、早期に適切な対応をとることができます。

この記事では、聴力レベルの意味や種類、確認方法をわかりやすく解説します。

【まずは簡単に】聴力レベルとは

聞こえ方の程度を4段階に分割したもの

- 軽度難聴: 小さな声やささやき声が聞き取りにくい、テレビの音が大きいと言われる程度

- 中等度難聴: 普通の会話が聞きづらい、自動車がそばに来て初めて気づく程度

- 高度難聴: 大きな声でも聞きづらい、大きな声でも聞き間違いが多い程度

- 重度難聴: 耳元での大きな声も聞きづらい程度

目次

1 聴力レベルを知る意味:聴力を客観的に知ること

「最近テレビの音量を大きくしがち」「人の話が聞き取りづらい」と感じても、それは主観的な感覚。

これだけでは聴力の低下を正確に判断できません。

聴力レベルは、どの程度の小さな音まで聞き取れるかを数値化したもので、聴力の状態を客観的に示します。

早めに聴力を把握しておくことで、日常生活の不便を防ぐことができ、また進行性の難聴や治療が必要な病気を早期に見つけることにもつながります。

2 聴力レベルとは:人の聞こえ方をdBHLで表す

人間の聴力レベルは、dBHL(デシベル・ヒアリングレベル)という単位で表されます。

似たような単位で「dB(デシベル)」というものもあります。こちらは音の大きさを表す単位です。

「dBHL」は人の聞こえに合わせて補正された値です。

「0」dBHLは「平均的な健康な人が、かろうじて聞こえる最も小さい音」。

数字が大きくなるほど、より大きな音でないと聞こえない=聴力が低下していることを意味します。

一般的に、25dBHL以下が正常範囲とされ、26dBHL以上になると難聴と診断されます。

3 聴力レベルの分類

難聴は、程度に応じていくつかの段階に分類されます。これが「聴力レベル」です。

日本耳鼻咽喉科学会やWHO(世界保健機関)でもほぼ同じ基準が用いられています。以下はその目安です。

|

区分 |

聴力レベル(dBHL) |

聞こえの特徴 |

|---|---|---|

|

正常 |

〜25dB未満 |

|

|

軽度難聴 |

25dB以上〜40dB未満 |

|

|

中等度難聴 |

40dB以上〜70dB未満 |

|

|

高度難聴 |

70dB以上〜90dB未満 |

|

|

重度難聴 |

91dB以上 |

|

たとえば中等度難聴では、目の前で普通の声で話されても言葉がはっきりせず、聞き返すことが増えます。

高度難聴以上になると、補聴器や人工内耳など専門的な補助が必要になるケースが多くなります。

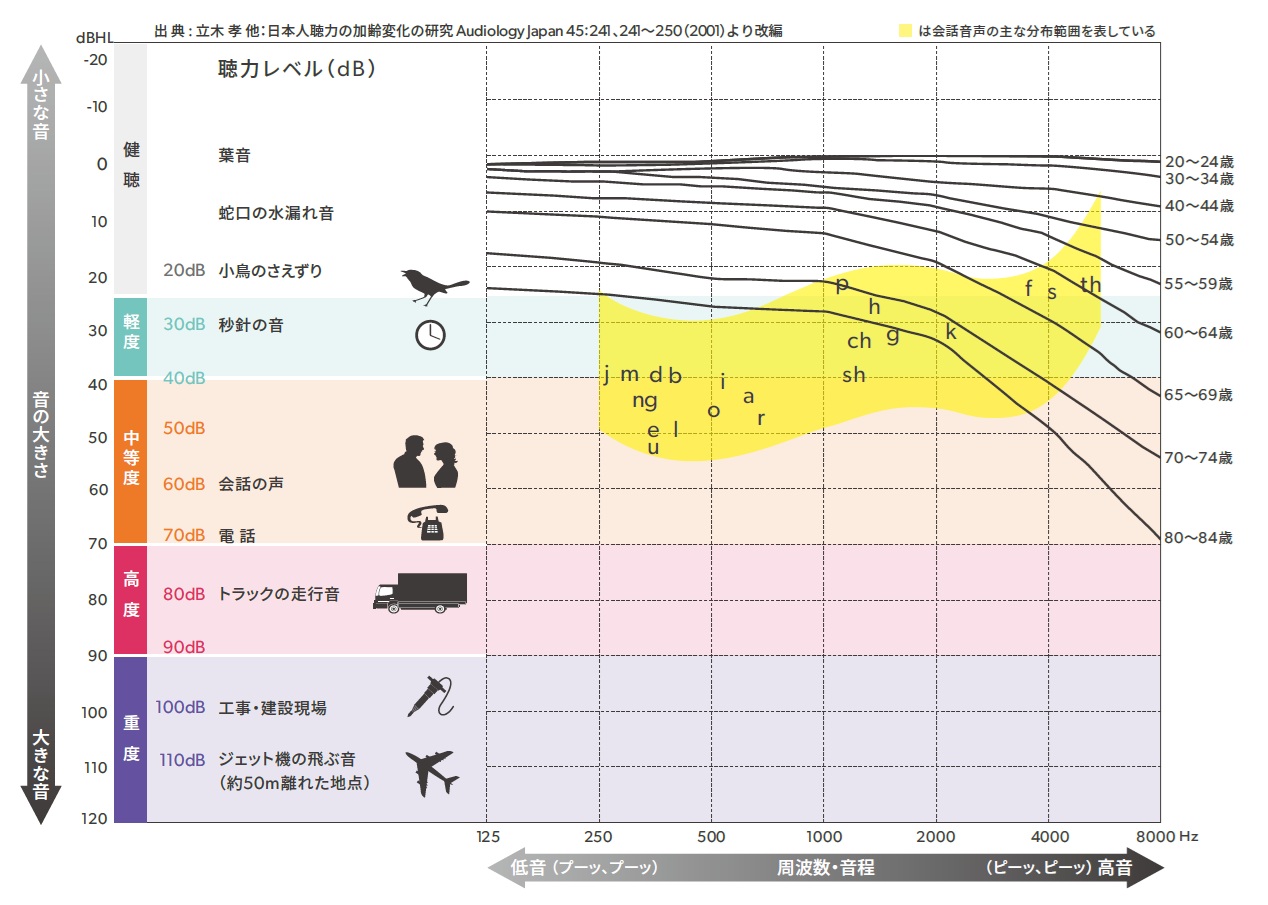

下記の図では、音の大きさを縦軸、音の高さを横軸に置いています。

斜めの線は、それぞれの年代の平均的な聴力で、「その線より下の範囲が聞こえている」ということです。

4 聴力レベルの確認方法

4-1 耳鼻咽喉科での純音聴力検査

正確に聴力レベルを知るには、耳鼻咽喉科で行う「標準純音聴力検査」が基本です。

検査では防音室に入り、ヘッドホンから出るさまざまな高さ・大きさの音を聞き取れるかどうかを確認します。

結果はオージオグラムというグラフにまとめられ、周波数ごとの聞こえ具合が数値化されます。

- 所要時間:15〜30分程度

- 費用:健康保険適用で数百円〜1,000円前後(初診料は別途)

この検査で得られたdBHLの値が、あなたの正式な聴力レベルとなります。

詳しくは:聴力検査結果の見方がわかる!「標準純音聴力検査」を詳しく解説

4-2 健康診断での聴力検査

毎年行う健康診断でも、聴力検査を行いますよね。こちらは選別聴力検査という種類の検査で、上記の耳鼻咽喉科で行われるものと比べて検査項目が少ないものです。

この検査の目的は、音を聞き取る能力を調べ、日常生活に支障がないかどうかを確認することで、難聴の早期発見に役立ちます。

健康診断の聴力検査で「所見あり」となったら、なるべく早く耳鼻咽喉科に行って、より精密な検査である「標準純音聴力検査」を受けましょう。

詳しくは:健康診断の聴力検査とは?異常が出た時に疑われる病気とその後の行動

4-3 自宅でできる簡易チェック

最近はスマートフォンアプリやオンラインサービスでも簡易的な聴力テストが可能です。

ですが、耳鼻咽喉科や健康診断で行われる「聴力検査」とは違い、あくまで簡易的で精度が低いものです。

環境ノイズや端末の性能、音量設定に結果が左右されるので、あくまで目安として利用しましょう。

「聞こえが悪い」と感じたら、最終的には医療機関での検査が不可欠です。

詳しくは:聴力検査アプリでたったの5分!自分でできる聞こえのセルフチェック

5 聴力レベルを把握したあとのステップ

聴力レベルを確認したら、結果に応じて次の行動を考えます。

特に軽度〜中等度難聴が見つかった場合、早めの対応がその後の聞こえを守る鍵になります。

5-1 早期受診と治療の重要性

難聴の原因は加齢だけではありません。中耳炎や耳垢栓塞(耳あなに耳垢などが詰まっている状態)、突発性難聴など、治療によって改善できるケースもあります。

医師と相談し、必要に応じて治療を検討しましょう。

5-2 補聴器や人工内耳などの選択肢

補聴器は軽度〜高度難聴まで幅広く対応可能です。

「まだ早い」と感じる人でも、適切な補聴器を選んで適切な音調整をすることで、コミュニケーションが大きく改善します。

重度難聴で補聴器の効果が十分得られない場合は、人工内耳という選択肢もあります。

どちらも耳鼻咽喉科専門医や認定補聴器技能者と相談しながら進めることが大切です。

5-3 補助制度や自治体の支援情報

日本では、補聴器購入に関する助成がいくつかあります。

まず、高度難聴・重度難聴の人は身体障害者手帳(聴覚障害)を取得することで、助成を受けることができます。

それよりは軽い軽度難聴・中等度難聴の場合、お住いの自治体によっては独自に助成を行っている場合があります。

また、補聴器購入代金を確定申告時の医療費控除の一部として申告することもできます。

詳しくは:補聴器購入の補助金や助成制度。種類や条件、手続きを詳しく知りたい方に

きこえナビでは、[自治体ごとの補助制度を検索]できますので、ぜひ確認してみてください。

また、 [補聴器販売店検索] もできるので、次のステップを考える際に役立ちます。

6 まとめ

聴力レベルは、聴力の状態を客観的に示す大切な指標です。

- 正常範囲は25dBHL以下

- 26dBHL以上は難聴と診断される

- 難聴は4つの段階に分かれる – 軽度、中等度、高度、重度

- 正確な測定には耳鼻咽喉科での標準純音聴力検査が必須

もし少しでも「聞こえづらい」と感じたら、早めに耳鼻咽喉科を受診して検査を受けましょう。

きこえナビでは、

- [補聴器の情報ガイド]

- [自治体の補助制度情報]

- [全国の補聴器販売店検索]

など、あなたの次の行動に役立つ情報をまとめています。

耳の健康を守るためにも、まずは自分や家族の聴力レベルを確認することから始めてみてください。