補聴器の購入を検討しているのだけど、極力出費を減らしたい、できるだけ安く補聴器を買いたい、という声をよく耳にします。

2026年現在、補聴器購入に関する制度は3種類存在します。

- 総合支援法による国の支援制度

- 各自治体が独自で実施している助成制度

- 医療費控除

補聴器を購入する際にこれらを活用することで、出費を抑えることができます。

それぞれの条件や、所定の手続きを詳しく説明しますので、ぜひ補聴器購入時の参考にしてください。

目次

1 国の支援、自治体の支援の違い

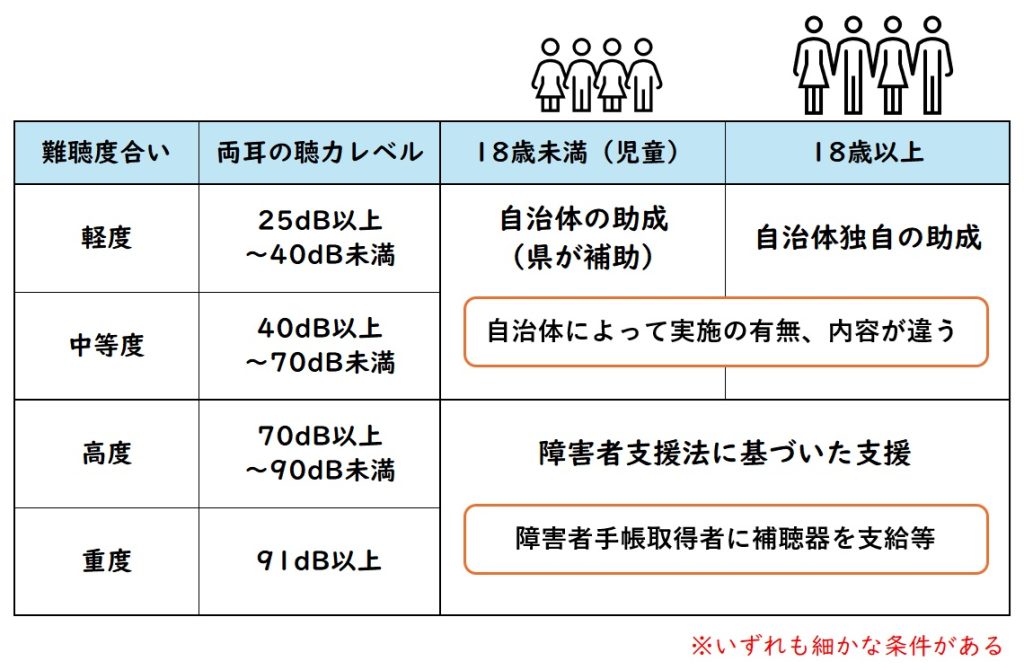

3つのうち、まずは、国と自治体が行っている制度をご案内します。

国が行う障害者総合支援法に基づいた支援と、各自治体が独自に行っている助成です。

ざっくり説明すると、次の図のようになります。

1-1 国による総合支援法をベースにした支援

「難聴度合いが高い」場合、こちらが選択肢になります。

聴覚について身体障害者障害程度等級のいずれかに該当する場合、つまり、障害者手帳を所持しているのなら、補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。

1-2 自治体が独自に行っている助成

「難聴度合いがそこまで高くはない」場合は、お住いの自治体の助成を確認しましょう。

「65歳以上の高齢者」や「18歳未満の子供」で、軽度~中等度の難聴者に対して、補聴器購入費用の助成を行っている場合があります。

ただし、すべての自治体が助成をしているわけではありません。

また、自治体によって条件が違います。年齢、難聴度合い、助成される金額、対象になる補聴器を事前に確認しましょう。

特に大切なのは、多くの自治体が「補聴器を購入する前に申請する必要がある」ことです。

必ず補聴器購入前に確認してください。

全国の自治体の助成について、こちらで確認できます。

全国自治体の補聴器に関する助成

2 総合支援法による支援制度【条件】

それではまずは、国が行っている障害者総合支援法に基づく補聴器の支援(もしくは補聴器購入費の支給)の条件を確認しましょう。

条件:聴覚に障害があり、障害者手帳を持っていること

この制度がうけられるのは、聴覚に障害があり、障害者手帳を所持している人に限られます。

つまり、かなり難聴度合いが高い人が対象となります。

障害者手帳は、障害の種類種類に応じて発行されますが、補聴器の助成の対象となるのは「聴覚の障害」です。

そして、2~6級の4段階に分かれる障害の等級のうち、原則として、2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されます。

ただし、例外もありますのでご注意ください。

身体障害者障害程度等級表(障害等級 身体障害者福祉法抜粋)

| 級別 | 聴覚障害 |

| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |

| 3級 | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |

| 4級 |

|

| 6級 |

|

3 総合支援法による支援制度【内容】

それぞれの条件を満たした人には補聴器が支給されます。

ただし「補聴器が支給される」と言っても、好きな補聴器をタダでもらえるわけではありません。

3-1 支給対象となる補聴器

この支援によって支給される補聴器は、障害の程度に応じて決定します。

原則として2級、3級に重度難聴用の補聴器が、4級、6級には高度難聴用の補聴器が支給されます。

これらの補聴器には、様々なタイプがあります。

ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式などです。

指定の耳鼻咽喉科判定医が、それぞれの人の聴力や生活状況などを考慮した上で、適切な補聴器を選択します。

それを「補聴器支給の意見書」に記載し、それが支給対象となります。

3-2 費用は原則1割が自己負担

では、これらの補聴器はいくら位で購入できるのでしょうか?

それぞれの補聴器には、「購入基準価格」が決まっています。下記の表を参照してください。

実際に補聴器を購入する時は、この購入基準価格の原則1割を自分で負担することになります。

購入基準価格が定価として設定されている補聴器は、その金額の1割で購入できます。

例えば、「6級の人が、高度難聴用の耳かけ型補聴器」を購入しようとする場合、¥46,400の1割、¥4,460を払えば購入できます。

また、もっと高額な補聴器を購入したいと思う場合は、差額分を自分で負担すれば購入することができます。

例えば10万円の補聴器を買いたい場合、基準価格である¥46,400の9割の¥41,760は国から補助され、残り¥58,240が自己負担になります。

これらの金額は、所得によって自己負担額が変わるケースもあります。

詳細については、お住まいの自治体の福祉課窓口に問い合わせて確認してみてください。

4 総合支援法による支援制度【手続き】

条件も、支援の内容も分かりました。ではどうやって手続きすればよいのかを見ていきましょう。

この支援を受けるためには、身体障害者手帳を持っていることが前提となるので、まだ手帳を持っていない場合には、まず聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。

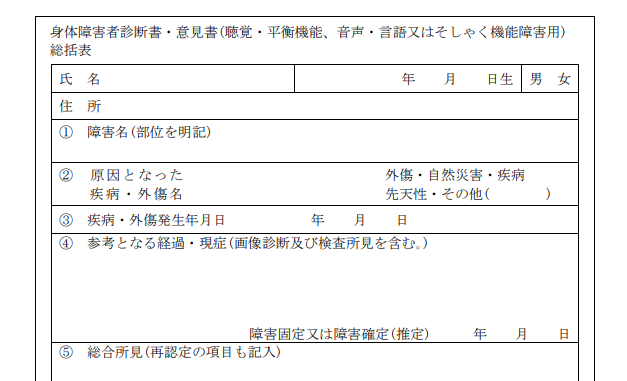

4-1 身体障害者手帳を取得するための手続き

まずは身体障害者手帳を取得しましょう。

- お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談し、「身体障害者診断書・意見書」(あるいは「診断書・意見書」)を受け取る

- 福祉課で指定された耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受け、「身体障害者診断書・意見書(あるいは「診断書・意見書」)」を作成してもらう

- 「身体障害者診断書・意見書(あるいは「診断書・意見書」)」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う

- 申請が承認されると、障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付される

耳鼻咽喉科判定医とは

身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師です。医師の指定は、医療機関の所在地別に、都道府県知事(指定都市長、中核市長を含む。)が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います。

出典:身体障害者手帳診断書・意見書 | 東京都心身障害者福祉センター

4-2 補聴器購入費の支給を受けるための手続き

手帳を入手したら、次はいよいよ補聴器購入です。

- 福祉課で「補装具費支給意見書(あるいは「支給意見書」)」を受け取る

- 福祉課で指定された耳鼻咽喉科判定医に「補装具費支給意見書(あるいは「支給意見書」)」を作成してもらう

- 総合支援法対応補聴器取扱いの補聴器店に行って、「補装具費支給意見書(あるいは「支給意見書」)」をもとに「見積書」の作成を依頼する

- 下記の書類を「身体障害者手帳」と一緒に福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う

・申請書(市区町村の福祉課窓口)

・補装具費支給意見書(あるいは「支給意見書」)(指定病院の耳鼻咽喉科判定医)

・見積書(総合支援法対応補聴器取扱いの補聴器販売店) - 補聴器支給の適否について判定後「補装具(補聴器)費支給券」が郵送されてくる

- 「補装具(補聴器)費支給券」と印鑑を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る

出典:障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度について | 東京都心身障害者福祉センター

上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。

↓こちらの記事も参考にしてください

ここまで、国が支援する制度についてご説明しました。

国による支援のまとめ

- 障害者総合支援法に基づいた支援

- 聴覚障害の身体障害者手帳を持っている人向け、つまり、かなり難聴度合いが高い人向け

- 身体障害者手帳を取得したうえで、自治体の福祉課に相談を

ご説明してきたとおり、この制度が受けられるのは「非常に難聴度合いが高い人」に限定されます。

例えば、歳をとって聞こえ方が悪くなってきた、という人がこの支援を受けられる事は少ないでしょう。

そのような皆さんには、各自治体が行っている制度が適しているかもしれません。

5 自治体独自の助成制度【条件】

次は、自治体が独自に行っている助成について説明します。

聴覚障害で障害者手帳を受けるほど難聴度合いが高くない場合、つまり「軽度難聴や中等度難聴」の場合は、それぞれの自治体(市町村)が独自の制度として実施している助成制度を確認しましょう。

自治体による補聴器購入の助成制度は、地方自治体が住民の福祉向上のために提供している支援策の一つです。

補聴器を購入する際の費用の全額または一部を自治体が助成してくれます。

ただし、全ての自治体で行っているわけではありません。

また、もちろん無条件に、というわけではありませんし、自治体によって条件もまちまちです。

年度のはじめには助成を行っていたが、予算枠がいっぱいになったので受付を中止する、という場合もあります。

まずは、お住いの地域で実施しているか、どのような条件や内容なのかを確かめる必要があります。

自治体によって実施の有無・内容は様々ですが、2026年現在、よくある助成内容を調べてみました。

5-1 対象となる年齢は2種類

対象は大きく2つに分かれます。

まず、高齢者に対する助成があります。65歳以上を助成対象としている自治体が多いようですが、40歳以上、50歳以上を対象としている自治体もあります。

また、18未満の児童に対して助成を行っている自治体もあり、対高齢者よりも多く設定されているようです。

自治体によっては、年齢制限を設けずに全年齢を対象にしている場合もあります。

5-2 聴力レベルは軽度~中等度難聴

この助成は「経度・中等度の難聴の人」に対するものですので、両耳の聴力レベルが70dB未満である必要があります。

(70dB以上の場合は、国による総合支援法の支援の対象)

下は30dB以上だったり、40dB以上だったりします。また、医師が認めればそれよりも低い聴力レベルでも認められる場合もあります。

5-3 医師による診断が必要

耳鼻咽喉科の医師によって、補聴器が必要であることの意見書をもらう必要がある自治体が多いようです。

補聴器相談医の受診を指定している自治体もあります。

5-4 身体障害者手帳を持っていない人向け

総合支援法による支援を受けることのできる、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない人を対象にしています。

国からの支援を受けることができる人は国から受けて、そこから外れる軽度から中等度の難聴者を自治体が独自の制度でサポートする傾向があります。

特に18歳未満の子供の場合、軽めの難聴でも補聴器で音を補うことが大切だと言われています。

障害者手帳を受けるほどではなくても、このような助成を利用して補聴器を使うことを検討してください。

5-5 所得の上限がある場合も

所得による制限を設けている自治体も多いようです。一般的にはあまり所得が多くない人への補助という意味合いが強くなっています。

5-6 購入する補聴器店が指定される場合も

購入する店舗を認定補聴器専門店のみ、また認定補聴器技能者が在籍している店のみ、などに限定するケースもあります。

5-7 補聴器の種類の指定も

多くの場合、助成される補聴器の種類を指定しています。

医療機器である補聴器のみが対象で、集音器などは対象外である場合がほとんどです。

補聴器に付随する物品(イヤモールドなど)や検査費用などは、対象になる場合とならない場合があります。

6 自治体独自の助成制度【手続き】

手続きの流れは自治体によって異なりますが、下記のような流れが一般的です。

- 自治体の窓口に申請を行う

- 耳鼻咽喉科を受診し、医師から意見書をもらう

- 意見書を自治体の窓口に提出し、資格の決定を受ける

- 補聴器を購入し、領収書をもらう

- 領収書、必要書類を自治体窓口に提出する

- 助成金を受け取る

多くの自治体で「補聴器購入前に申請が必要」ですので、補聴器購入を検討しているのなら、必ず事前に調べてみてください。

7 自治体独自の助成制度【内容】

助成の内容もさまざまですが、補聴器の購入金額のうちの一部を助成するのが一般的です。

助成額は自治体によってさまざまですが、3万円や5万円などの限度額を設定しているところが多くあります。

一部、10万円を超える金額を助成する自治体もあります。

下記はよくある助成金の計算方法です。

- 補聴器購入費用の2分の1や3分の2を助成する

- 助成の上限費用(20,000円、50,000円など)を設ける

- 補聴器の器種ごとに「基準額」を設け、それを上限金額にしたり、基準額の何割かを助成したりする

先に触れたように、自治体が独自で行っている補聴器購入の助成制度は、制度の有無から条件、内容に至るまで一律ではありません。

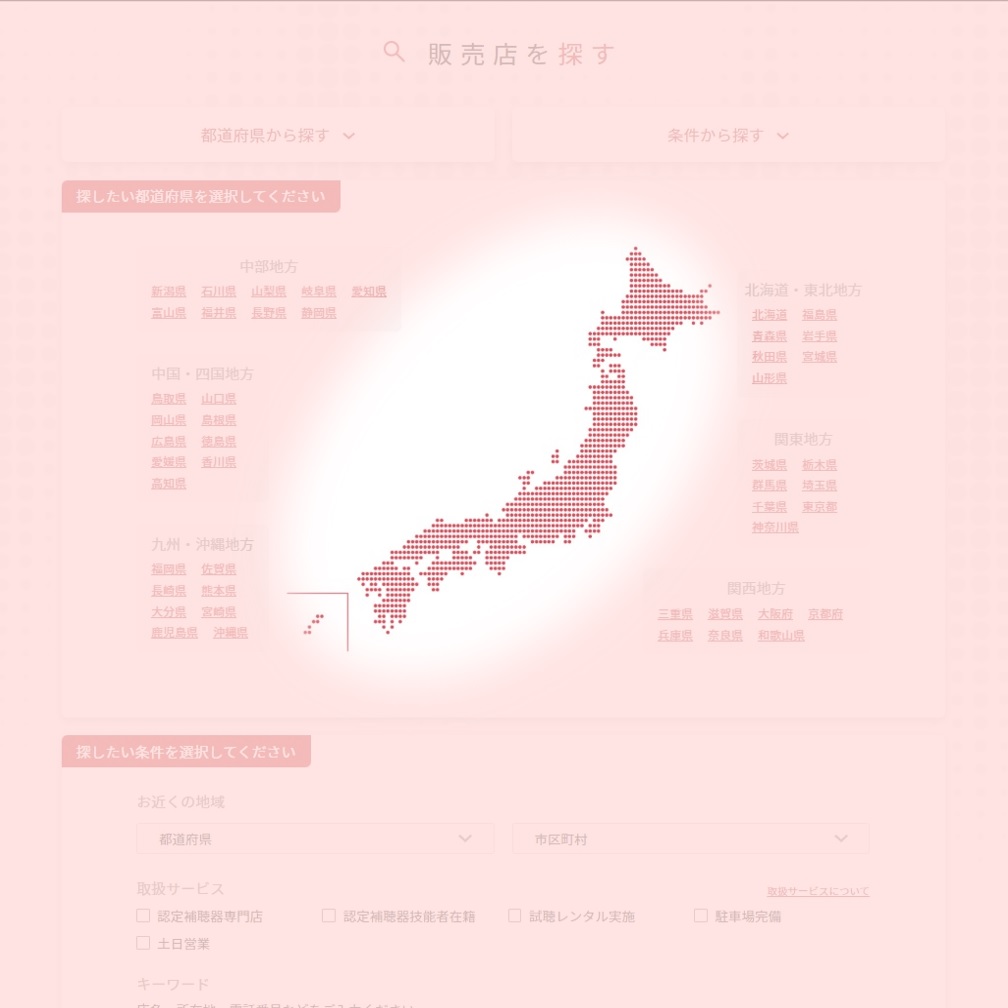

お住いの自治体の情報を、下記リンクから確認してみてください。

ここまで、自治体による助成についてご説明しました。

自治体による助成のまとめ

- 比較的軽めな難聴の人向け

- 自治体によって助成の有無、助成内容はまちまち

- 補聴器購入前に申請が必要な場合が多いので注意を

8 補聴器購入代金の医療費控除

ここまで「国の総合支援法による支援」「自治体の助成」をご説明してきましたが、実はもう1つ「医療費控除」という制度も利用できます。

平成30年から始まったもので、確定申告時の医療費控除の一部として、補聴器購入代金を申告することができるようになりました。

医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の控除を、翌年2月16日から3月15日までに間に申告することで、医療費の支払額や所得金額に応じて税金が還付されるものです。

そして、以下の条件を満たすと、補聴器の購入代金を医療費控除に含めることができます。

・医師の診断を受けて、補聴器の購入が治療目的であること

・補聴器の購入費を含めた医療費の合計額が一定額以上であること

この制度を利用するためには、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」という書類が必要になります。

詳しくはこちらの記事で説明していますので、確認してください。

9 まとめ:3種類の助成・支援

様々な種類がある「補聴器の購入費用を抑える方法」。あなたに向いている方法はありましたか?

もう一度3種類の方法をおさらいしましょう。

強い難聴で身体障害者手帳を持っているなら →国の支援、身体障害者総合支援法

軽めの難聴なら →自治体の助成

1年間に支払った医療費と補聴器購入金額の合計が一定額を超えるなら →医療費控除