補聴器の購入を検討していると、「音量を自分で細かく調節できるのだろうか」「いつ、どこで音量を変えればいいのか」といった疑問が出てくる方は多いものです。

最近の補聴器はデジタル化が進み、昔のように“テレビのボリュームつまみ”の感覚で操作するものとは大きく異なります。

ここでは、補聴器をこれから購入する人が知っておくと安心できる“音量調節の基本”を詳しく解説します。

目次

1 最近の補聴器は「自動音量調整」が当たり前

まず知っておきたいのは、「最近の補聴器は自動的に音量を調整してくれる」ということです。

近年主流のデジタル補聴器には、様々な機能が搭載されています。

周囲の音量を分析する機能、雑音を判別する機能などを駆使して、その場その場であなたに必要な音量を算出し、自動的に音量をコントロールします。

例えば図書館のような静かな場所では小さめの声量でも聞こえるように、駅のホームでは雑音を抑えつつ必要な音声を強調するなど、複雑なアルゴリズムによってその場で一番聞こえやすいように瞬時に自動調整してくれます。

そのため、使用者が手動で上げ下げする場面は、想像以上に少なくなっています。

2 購入時の基本は「販売店での調整」

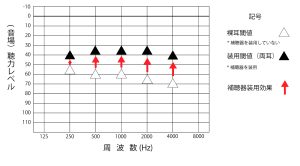

この「補聴器の自動調整の能力」を高めるために絶対に必要なのが、補聴器販売店での「補聴器の調整」です。

補聴器は購入時、また必要に応じて補聴器販売店での調整が行われます。この調整は「フィッティング」とも呼ばれます。

これは、聴力データ・生活環境などをもとに、その人に最適な音量や音質を設定する作業です。

この調整が正しく行われていれば、使用者自身が大幅に音量を変える必要はほとんどありません。

むしろ自己流で音を大きくすると「雑音がうるさい」「耳が疲れる」「ハウリング(ピー音)が発生する」といったトラブルにつながります。

ポイント

- 補聴器を購入したら、数か月かけて複数回の調整を行う

- 自分がよく過ごす環境(職場・家庭・外出先)を具体的に伝える

- 調整後も「少し聞き取りづらい」と感じたら、遠慮せず再調整を依頼する

補聴器の調整の重要性は、こちらの記事でも詳しく解説しています。

3 自分でできる音量変更の方法

初期設定が整っていても、一時的に音を変えたい場面はあります。

その場合、最近の補聴器は次の3つの方法で調節できます。

3-1. 本体のボタンやダイヤル

補聴器本体に音量変更のためのボタンがついているモデルがあります。ボタンを押すことで音量を変化させることができます。

また、プログラムを変更することができる器種もあります。

プログラム専用のボタンがついていたり、音量変更ボタンの押し方を変えることで変更できたりします。

小さなクリック感があり、直感的に操作できるのが特徴です。

3-2. スマホアプリによるリモコン操作

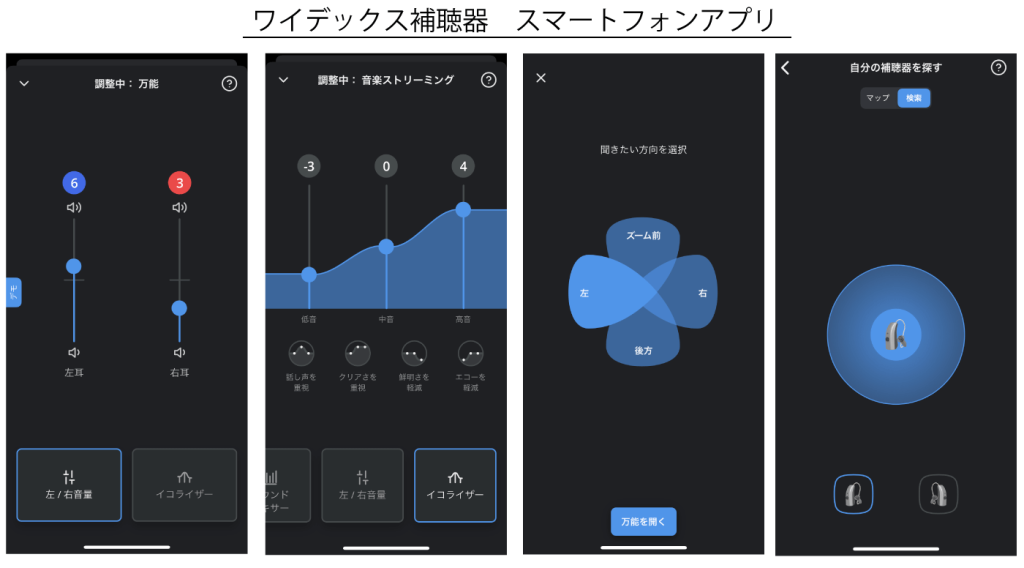

補聴器の主要ブランドの多くは専用スマートフォンアプリを提供しています。

スマートフォンにアプリをダウンロードし、補聴器とペアリングすれば、音量の調節だけでなく、音質を変えたり、環境に応じてプログラムを切り替えたりすることも可能。

アプリ経由で微細な調節ができるので、手元で操作したい人には安心です。

3-3. リモコン

スマホを持っていない方や操作が苦手な方は、専用の小型リモコンを選ぶのも一つの手です。

車のキーほどの大きさのものが多く、いくつかのボタンで音量などを調節できます。

カバンに入れて持ち歩けば、必要な時だけ音量を上げ下げできます。

4 「音量を変えても聞こえない」と感じたら

音量を上げても聞き取りが改善しない場合、原因は単なる音量不足ではない可能性があります。

- 耳せんなどに耳あかが詰まっている

- 電池残量や充電が不足している

- 聴力が変化している

- 補聴器の内部パーツにトラブルがある

こうした場合は、自己判断せず購入した販売店に相談することが大切です。

無理に音を上げ続けると、耳への負担やハウリングの悪化を招く恐れがあります。

5 購入前に押さえておきたい「チェックリスト」

補聴器の購入を検討している段階で、必ず「数日~数週間、補聴器をレンタルして使ってみる」ことをおすすめします。

その際に、音の調節について下記の点を確認するようにしましょう。

- 補聴器本体にボタンがついている場合、問題なく操作できるか

- 本体のボタン以外の操作方法があるか、その方法を使いこなせるか

- スマートフォンアプリがある場合は、自分のスマートフォンで使用できるか

- 自分の生活環境で、音量変更を頻繁に行う必要があるか

- 補聴器販売店がどの程度頻繁に音の調整をしてくれるか

これらを事前に把握しておくことで、「購入後に思ったより操作が難しい」「音量調節がやりにくい」というミスマッチを防げます。

レンタルの有用性については、こちらの記事で詳しくご説明しています。

補聴器のレンタルとは?3つのメリットと費用相場・活用方法まとめ

まとめ:購入時の初期調整+最小限の手動操作が理想

- 最新補聴器は自動音量調整が基本

- 販売店でのフィッティングが最重要

- 日常生活で必要な時だけ、本体ボタン・スマホアプリ・リモコンなどで微調節

- 「音を上げても聞こえない」と感じたら、専門家に早めに相談

補聴器は「買って終わり」ではなく、購入後のフォロー体制が非常に大切な医療機器です。

きこえナビでは、認定補聴器技能者が在籍する全国の店舗を検索できます。

購入前に自分に合った専門店を見つけ、安心してフィッティングとアフターケアを受けられる環境を整えましょう。