「最近、音楽聞いていてもなんか聞こえづらい…」、「友達の声が聞き取りにくい気がする」…もしかしたらそれ、イヤホン難聴かも?

今や音楽はもちろん、リモートワークやゲームで1日中イヤホンしている人も多いはずです。

実は、このような使い方だと気づかないうちに聴力が低下している可能性があるのです。

この記事ではイヤホン難聴はどんな症状なのか、症状があったらどうすればいいのか、予防するため何をすればよいのかを徹底解説します。

普段イヤホンやヘッドホンを使っているなら、イヤホン難聴にならないために、ぜひ予防法を知っておいてください。

目次

1 イヤホン難聴とは

イヤホン難聴とは、イヤホンやヘッドホンを使って、音楽などを大きな音量で聞き続けることにより、耳の中の音を脳に伝達する細胞が徐々に壊れて、聞こえづらくなる病気です。

イヤホン難聴は初期段階ではなかなか気づきにくいため、知らぬ間に聴力が低下しているケースが多いようです。

また、一番怖いのは、一度壊れたこの細胞は二度と再生しない点です。気づいたときには聴力が低下していて、元の聴力に戻らないという事が多くあります。

イヤホン難聴になりやすい悪い習慣チェックリスト

「自分は大丈夫」と思っている人こそ、ぜひチェックしてください。「当てはまるかも…」と思ったら、要注意です!

□イヤホンで音楽を1時間以上聞く

□電車やカフェで音量をMAXにしがち、大きくしがち

□寝る前にイヤホンで音楽を聞く

□ゲームや動画を長時間イヤホンで楽しむ

(ヘッドホンも同様です)

2 イヤホン難聴の原因

イヤホン難聴は「感音難聴」の一種

イヤホン難聴の原因を理解するために、まず聞こえの仕組みについてこちらの動画で説明します。

ぜひ字幕をONにしてご覧ください。

普段何気なく行っている「聞く」という行為は、耳や脳が複雑に働いているのですね。

この複雑なステップの中で、どこかに不調があると「難聴」になります。

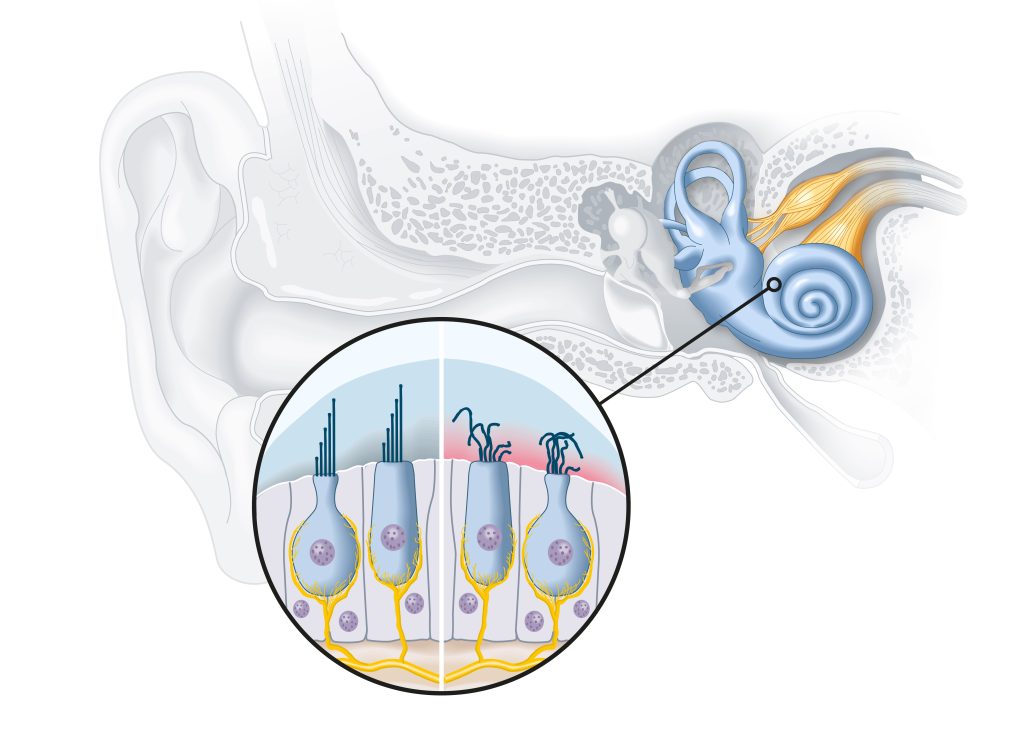

「感音難聴」は、耳の構造のうち内耳(下の図の水色の部分)や聴神経などの、音を感じ取る器官の障害が原因となって生じる難聴です。

内耳の中には、音を脳に伝える「有毛細胞」という細胞がびっしりと並んでいます。

伝わってきた音が細胞を揺らし、その情報を電気信号に変えて脳に送信しています。

長い人生の間中、ずっと音を聞き続ける有毛細胞は、年齢を重ねるにつれて自然に損傷していきます。

有毛細胞は一度損傷すると再生しないので、その細胞が受け持っていた高さの音が聞こえなくなっていきます。

これが、お年寄りの方によく見られる「加齢性難聴」で、誰にでも起こりうることです。

この有毛細胞はとても繊細なので、大きな音を受けると損傷するのが早くなります。

特に、鼓膜の近くから大きな音が出るイヤホンやヘッドホンは、有毛細胞の損傷を早めてしまい、聴力の低下を加速させてしまうのです。

感音難聴についてはこちらの記事「感音難聴のことがよくわかる!放置して平気?症状や原因、治療法は?」もご確認ください。

イヤホン難聴のリスクを高める悪い習慣

もちろん、イヤホンで音楽を聞くだけで「必ず」難聴になるわけではありません。

では、どれぐらいの音量が耳にダメージを与えるのか、気になるところですね。

ですが、「音量」だけに気を遣えばいいわけではありません。

聴力への影響は、「音量」だけではなく、その音を聞き続ける「時間」も関係があるとされています。

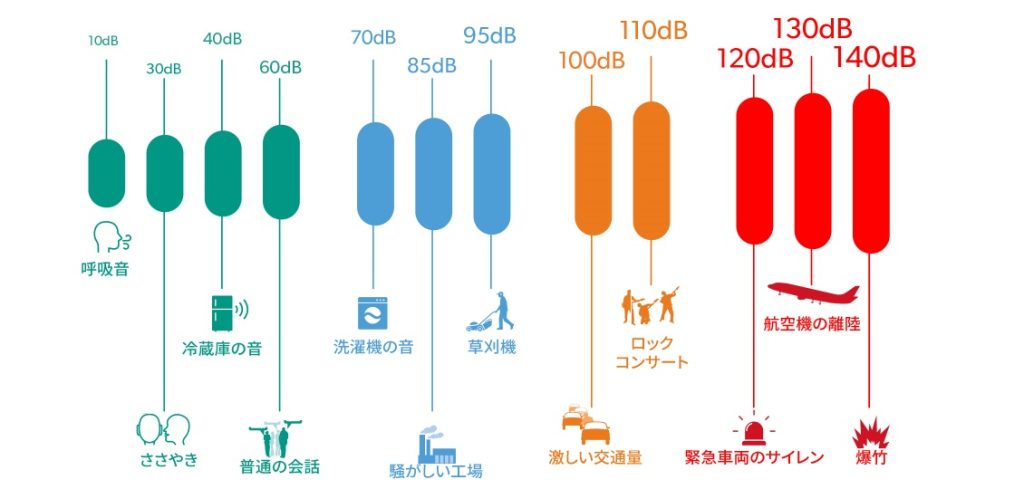

音の大きさはデシベル(dB)と呼ばれる単位で表示され、数値が大きくなるほど音が大きいことを表します。

一般的に85デシベル以上の大きな音を長期間に渡って聞き続けることで、耳にダメージを与えるといわれています。

85デシベルとは電車の車内や、うるさい街中ぐらいの大きさだといわれています。

「それほど音量が大きくはない」と思いませんか?それでも、何時間も聞くことで知らずに耳を傷めてしまうことがあります。

また、大きな音になればなるほど、聞く時間が短くても難聴になるリスクは高まります。

デバイスの種類によって異なりますが、イヤホンの最大音量は100~120デシベル程度と言われています。

イヤホンやヘッドホンの最大音量で音楽を聞いていると、たとえそれが短い時間だったとしても、間違いなく耳にダメージを与えてしまいます。

音楽好きなら、ライブに出かけることもあるでしょう。

ライブ会場の音量は100~110デシベル、たった15分で耳にダメージを与える危険性があります!

ライブに行くと、このような症状が出ることがありませんか?

- 翌日まで耳鳴りが続く

- 高音が聞こえにくくなる

これは、「音響外傷」と言われる状態で、大音量の音で一気に有毛細胞が傷つく現象です。

繰り返すと永久的な難聴になることもありますので十分に注意してください。

3 イヤホン難聴の初期症状

イヤホン難聴はゆっくりと進行するため、初期には自覚しにくいですが、下記の症状がある場合、必ず耳鼻咽喉科で診察や聴力検査を受けてください。

特に、耳鳴りと耳閉感は他の病気でもみられるため、他の病気が潜んでいないかを確認するためにも、一度先生に見ていただくと安心ですね。

- 耳鳴りが続く

- 話し声が聞き取りづらく(聴力の低下)

- 耳の中が詰まった感覚(耳閉感)がある

他にも、音の歪み、めまい、耳の痛みを訴える人もいます。とにかく耳の違和感に気づいたら早めに受診することが大切です。

正確な診断と適切な治療のために、症状や違和感をできるだけ詳しく医師に伝えてください。

上記のような症状はなくても、自分の聴力が気になるのなら、まずオンラインの聴力チェックツールで確認してみてもよいでしょう。

他にも健康診断などで定期的に聴力検査をして、自分の聴力に変化が無いかを確認しましょう。

4 イヤホン難聴の治療

イヤホン難聴は、症状が軽い場合は治療などで回復することがあります。

しかし、一度壊れてしまった有毛細胞は再生させる方法がありません。

ですので、現在の医学ではイヤホン難聴を完全に治療する方法がありません。

そのため、重症化する前にきちんと診察を受けることが重要です。

症状が軽い場合、安静や投薬で回復することもあります

□しばらく大きい音を聞かないようにし、耳を休ませる、耳栓を使う

□内服や点滴のステロイド剤による薬物療法を中心に治療する。血管拡張薬やビタミンB12製剤、代謝促進薬などを使うこともある。

※出典:「e-ヘルスネット」厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

症状が進行した場合、基本的に聴力を元に戻すことはできません

□聞こえを改善するためには、補聴器等の補助器具を使う手段もある

□難聴になってしまっても、耳を守る適切な対策を取ることで、難聴の進行を遅らせることは可能

必要に応じて、補聴器外来がある病院を受診して検査を受け、補聴器の使用について相談するようにしてください。

5 イヤホン難聴の予防

イヤホン難聴を予防するために、まず正しくイヤホン・ヘッドホンを使うことが大事です。

イヤホンの正しい使いかたって…?そんなのあるの?と思いますよね。

世界中で発生しているイヤホン難聴、その予防のためにWHOや厚生労働省が「正しい使い方」として以下のようなことを推奨しています。

ぜひ参考にして、安全に、そして楽しくイヤホンやヘッドホンを使用してください。

- 音量を下げる。音響機器によって異なるが、全体の60%以下の音量にする

- 音量と視聴時間をモニターして、長時間の使用を避ける

- やむを得ず連続して聞く場合は、休憩を挟んだりする。推奨は1時間連続使用後に10分の休憩を取る

- 周囲の騒音を低減する「ノイズキャンセリング機能」のついたイヤホン・ヘッドホンを選ぶ

出典:

Tips for safe listening WHO Make Listening Safe 2015.

ヘッドホン・イヤホン難聴の予防促進サイト 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 監修

6. Q&A

サビ部分の音量が大きい音楽をよく聞く。難聴を予防するために、音量が大きくなりすぎないようにできる?

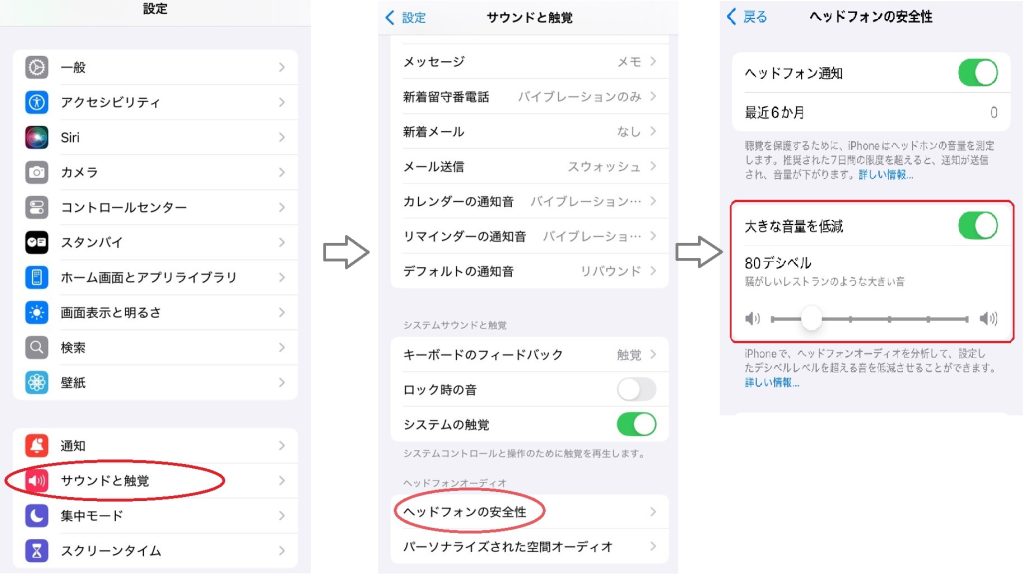

iPhone(iOS)の場合、「音量制限」設定があります:

設定アプリ → サウンドと触覚 → ヘッドフォンの安全性 → 大きな音量を低減

▶「85dB」を超えないように調整(WHO推奨の安全基準)

▶イヤフォン使用時の週間音量レポートも確認可能(ヘルスケアアプリ内)

Androidスマートフォンの場合、「メディア音量制限」が使用できます:

設定 → サウンドとバイブレーション → 音量 → メディア音量制限をON

▶「85dB」を超えないように調整(WHO推奨の安全基準)

※Andriodスマートフォンの場合、機種によって設定場所が異なることがあります(例:Samsungは「サウンドアシスタント」、Xperiaは「オーディオ設定」など)具体的にはメーカーにご確認ください。

なんで「ノイズキャンセリング機能」のついたイヤホン・ヘッドホンを使ったほうがいいのか?

周囲の騒音が大きいと、イヤホンからの音が邪魔されるため、よりよく聞こうと無意識に音量を大きくする人が多いと言われています。

実際の研究では、騒音環境でノイズキャンセリング機能付きイヤホンやヘッドホンを使用すると、周囲の騒音を抑えてくれるので音量を上げる必要がなくなり、結果としてある程度は耳を保護できます。

骨伝導イヤホンなら普通のイヤホンより安全ですか?

骨伝導イヤホンでも使い方次第では難聴のリスクがあります。

骨伝導イヤホンは、耳の外から骨を通じて振動を伝え、内耳の中にある有毛細胞に音を届ける仕組みです。

通常のイヤホンと違い、鼓膜を振動させないのが特徴ですが、有毛細胞はその振動を受け取っています。

大音量で長時間使用すれば有毛細胞がダメージを受ける可能性があり、通常のイヤホンと同じ原理で難聴になります。

「完全に安全」と思わず、普通のイヤホンと同じように適切な音量・使用時間を守って楽しみましょう!

メリット

- 耳を塞がないため周囲の音が聞こえる

耳を完全にふさがないため、外の音を聞きながら音楽を楽しめる。

ランニングや自転車通勤時など、車や人の声に気づきやすく、安全性が向上。 - 耳への負担軽減

耳穴を塞がないため、長時間使用でも耳が痛くなりにくい。

外耳炎や中耳炎など、耳のトラブルになりやすい人にも向いている。

デメリット

- 音質がやや劣る

特に低音の表現が弱い傾向があり、音楽鑑賞用として臨場感や重低音重視の人には不向き。 - 振動による違和感

人によってはこめかみ付近の振動が気になることがある。大音量では圧迫感を感じる人も。

7 まとめ

- イヤホン難聴は大きな音量で音楽などを聞き続けることにより、音を脳へ伝える役割をしている有毛細胞が徐々に壊れて起こる難聴です。

- 耳の中の有毛細胞が傷つくと、元に戻らないので、イヤホン難聴は予防が大切です。

- イヤホン難聴から耳を守るには

- 音量は60%以下、1時間ごとに休憩

- ノイズキャンセリング機能を使う

- 耳鳴りや聞こえづらさを感じたら即ストップ

- 聞こえづらさや耳の違和感があったら、すぐに耳鼻咽喉科を受診

- 定期的に聴力検査を受ける

「音楽は一生の趣味だから、耳は大切にしたい」。そんな人は、今日からイヤホンの使い方を見直してみてください。